講座一覧

海の道・津軽海峡を

めぐる交流史

青函連絡船就航への軌跡~

縄文以前から人々が行き交い「しょっぱい川」と呼ばれた津軽海峡は、北への玄関口でもあった。大陸や蝦夷地の文化が交差し、アイヌを巻き込みながら経済発展の大動脈となり、北方警備の最前線へ。近世を軸に変貌した海の道の歴史に迫る。

(弘前大学特任教授)

近代化を支えた

常磐炭田の盛衰

いわきの復興物語~

福島県から茨城県に広がる常磐炭田は常磐線を生み、本州最大の炭田として隆盛を見た。日本の近代化を支え、太平洋戦争後の復興にも貢献した。絵葉書に見られる当時の写真も交えて、閉山の苦境を乗り越えた復興の歴史を掘り下げる。

(いわき市石炭・化石館 ほるる学芸員)

神々と生きる町、

秋田の民俗学入門

秋田県は伝統行事・芸能の宝庫。各地に伝わる祭り・行事は年間800を数える。多くは農耕に由来し、北東北に位置する秋田の風土を色濃く反映している。全国的に知られ、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている「男鹿のナマハゲ」を軸に、秋田の民俗を掘り下げる。

(秋田県民俗芸能協会会長)

出羽三山、江戸隆盛の秘密

憧れの霊山~

江戸時代、東北・関東一円の信仰を集めた出羽三山。なぜ、中央から遠く離れた霊山へと人々は参詣したのか。隆盛の鍵となる人物を軸に、三山が再興されていった時代に光を当て、その名を広めた幕府の威光やさまざまな物語に迫る。

(山形大学名誉教授)

三陸漁師を支える海の力

漁撈文化~

昔も今も豊富な恵みをもたらす三陸の海。しかし、豊饒の海はまた大きな災害を引き起こす恐ろしさをも持つ。三陸の漁師たちは、海の恵みをどのようにとらえ、自然の脅威と向き合ってきたのか。エビス、船霊、龍神への信仰を通して、三陸漁撈文化の特質に迫る。

(東北大学災害科学国際研究所シニア研究員)

戦国を生きた奇想の画僧・雪村

三春での足跡~

雪村周継(せっそんしゅうけい)は戦国時代末期の画僧。大胆な構図と奇態な描写から「奇想の画家」の元祖と称される。人生の多くを会津と三春で活躍し、後世の画家にも影響を与えた。戦国大名との関わりも交えて紹介し、足跡をたどる。

(福島県立博物館専門員)

山の不思議な話とマタギの世界

山人たちが話す怪奇譚を集め、ベストセラーとなった名著『山怪(さんかい)』。収集の発端となった阿仁マタギとの出会い以来、筆者が30年以上にわたって見つめてきた山の文化と、狩猟の民であるマタギの世界を楽しむ。

(作家、カメラマン)

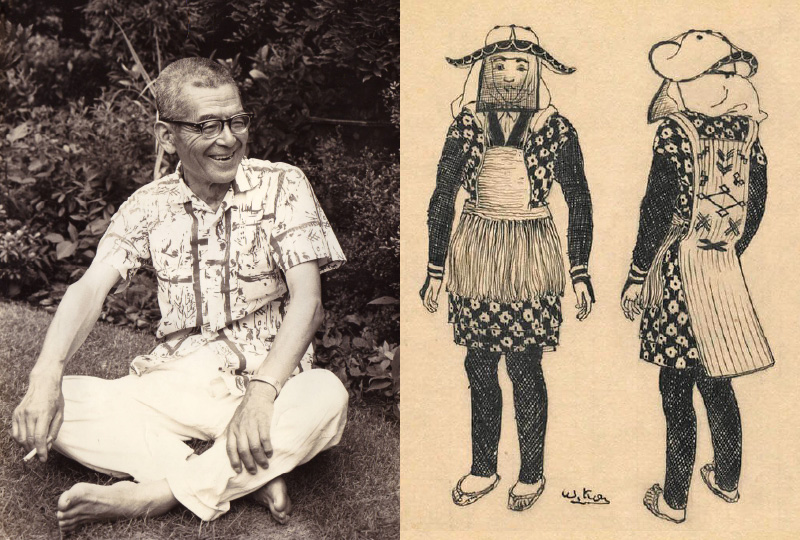

考現学の祖・

今和次郎が描いた東北

暮らしへのまなざし〜

考古学に対し、現代の社会現象から世相や風俗を分析する「考現学」を提唱した、建築家・今和次郎(1888~1973)。自らも東北出身であり、戦前戦後を通して暮らしの改善のために東北を、日本を見つめ続けた今のまなざしに迫る。

(青山学院大学総合文化政策学部客員教授)

明治日本が夢見た東北開発

国家プロジェクト〜

明治初期、内務卿・大久保利通が主導し、富国強兵・殖産興業の一環として交通網整備を基盤とする東北開発構想があった。「東北の三大土木遺産」に着目し、この国家プロジェクトを地形と土木技術、当時の社会背景からとらえ直す。

(東北土木遺産研究所 所長)

縄文の「食」をめぐる冒険

北の縄文生活〜

世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、1万年にもおよぶ縄文時代の中でも、北日本特有の文化を現代に伝える遺跡である。縄文時代の食生活を通して、北海道・北東北の縄文人の暮らしぶりを解き明かす。

(青森県 世界文化遺産登録専門監)

九戸政実、覇王・秀吉に挑んだ男

九戸一揆の真実〜

豊臣秀吉が行った奥羽仕置。それに抗い、南部氏の勇将・九戸政実(くのへまさざね)は決死の籠城戦を繰り広げた。近年、この九戸一揆の図式が揺らいでいる。最新研究から戦国乱世に終わりを告げた戦いの真相に迫る。

(八戸工業大学第二高等学校教諭)

不撓不屈(ふとうふくつ)の南部魂

盛岡の幕末・維新〜

戊辰戦争の敗戦で窮地に立たされた盛岡藩は、その逆境を覆して多くの逸材を世に送り出した。幕末の同藩家老・楢山佐渡(ならやまさど)と、平民宰相と呼ばれた総理大臣・原敬の足跡から、不屈の南部魂を読み解く。

『日本奥地紀行』と旅する山形

東北の素顔〜

明治の初め、1人の英国人女性が東日本を縦走する旅をした。彼女の名はイザベラ・バード。その旅の記録『日本奥地紀行』は、当時の東北を克明に描写した紀行として名高い。本書を手に山形までの旅を追い、その行間に潜む南東北の素顔を読み解く。

菅江真澄の図絵で旅する

みちのく秋田

記録したか〜

江戸時代後期の紀行家・菅江真澄(1754~1829)は、みちのく・蝦夷地を旅し、数多くの著作を遺した。彼が描いた図絵をもとに、旅の見聞、秋田の自然と民俗を訪ね、その遺産の価値を明らかにする。

高僧・徳一と理想の仏都

平安時代、北東北への要衝であった会津地方では「北の仏都」といえるほどに仏教文化が栄えた。今に伝わる仏像を手掛かりに、その誕生と変遷を追う。

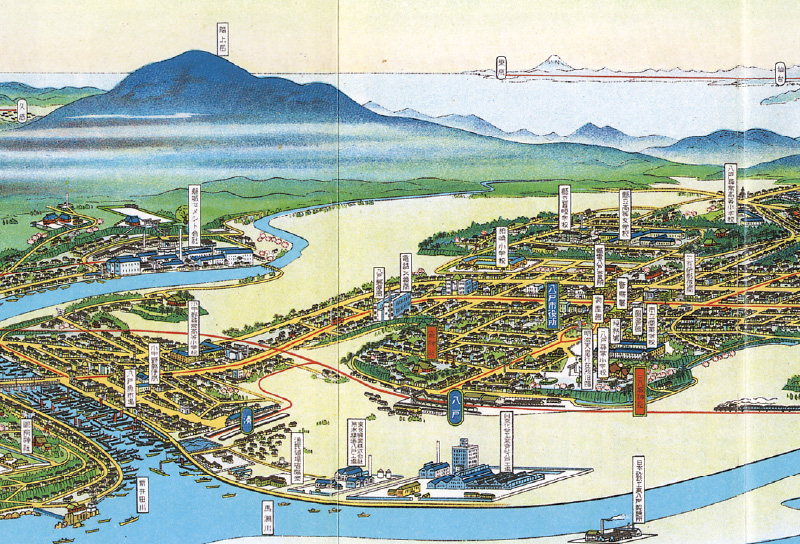

鳥瞰図絵師・吉田初三郎と八戸

商業画家〜

日本の鉄道網の発達とともに、明治から大正、昭和に至るまで、旅行案内図として流行した鳥瞰図。中でも名を馳せた作り手こそ、八戸ゆかりの絵師・吉田初三郎だ。その人となりと、超絶技巧の秘密を探る。

(八戸クリニック街かどミュージアム館長兼学芸員)

大航海時代と政宗の智略

15世紀以来、欧州列強は大航海時代を迎え、16世紀にはアジアにまで及んだ。伊達政宗は仙台藩を各国との対外交易拠点とするため、支倉常長ら遣欧使節を送り出した。近年の新発見も交え、その顚末にまつわる謎に迫る。