戦国を生きた

奇想の画僧・雪村

三春での足跡〜

雪村周継(せっそんしゅうけい)は戦国時代末期の画僧。大胆な構図と奇態な描写から「奇想の画家」の元祖と称される。人生の多くを会津と三春で活躍し、後世の画家にも影響を与えた。戦国大名との関わりも交えて紹介し、足跡をたどる。

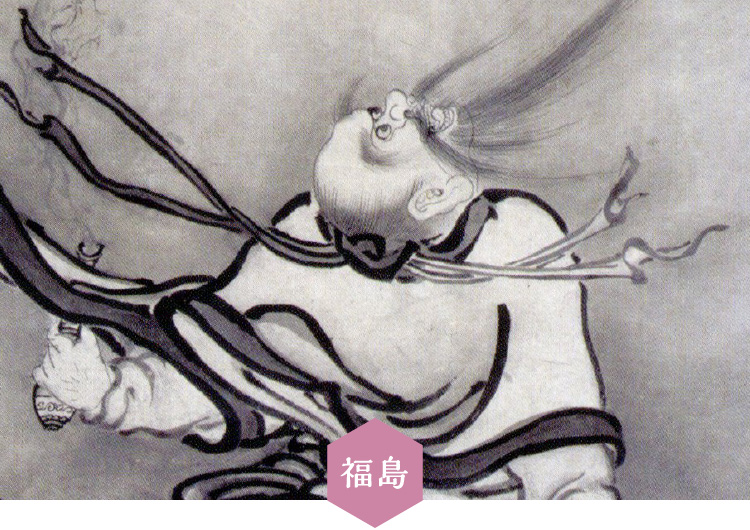

写真/雪村の傑作であり、会津での作とも考えられる『呂洞賓図』(大和文華館蔵)

講師/川延 安直氏

(福島県立博物館専門員)

戦国末期の画僧・雪村

僧籍にあって絵を描く人を画僧という。水墨画は禅宗とのつながりが深く、中世以降は多くの画僧が世に出た。その絵は、仏教説話や中国故事に由来する画題を中心とし、法要や布教、あるいは修行僧らの教材として制作された。また、戦国時代の後期において、絵画は武将たちの間で、外交交渉の道具としても流通していた。

雪村が活躍したのは織田信長と豊臣秀吉により、世の中が天下統一へと動き出す少し前の時期に当たる。50代半ばころから、会津の大名・蘆名盛氏の支援を受けて数多くの絵を描き、独自の絵画世界を確立した。そして晩年は三春に庵を結び、生涯を閉じた。

現代に伝わる作品は、海外に流出しているものも少なくないが、点数は多い。反面、86歳まで生きたとされる雪村の生涯は、そのほとんどがまだ明らかにはされていない。福島県立博物館が所蔵する『瀟湘(しょうしょう)八景図帖』を見ながら、謎多き生涯をふり返る。

写真/雪村が生涯描き続けた瀟湘八景図。初期の作品『瀟湘八景図帖』のうち「山市晴嵐」(福島県立博物館蔵)

雪村の「奇想」を味わう

水墨画は、鎌倉時代に中国の絵画様式として日本に入り、禅宗とともに広まった。禅宗が足利将軍家をはじめ、武士層に支持されたこともあり、室町時代には如拙(じょせつ)、周文、雪舟といった名手が現れ、日本流の水墨画へと変化していく。中でも雪舟は、日本独自の画風を確立した画僧として有名である。

雪村は、雪舟や周文に憧れ、絵画修行を重ねたとされる。また一時期、小田原・鎌倉へ遊学した際は北条氏の庇護を受け、豊富な北条コレクションに触れて画技を磨いた。後の雪村作品には、当時の日本で珍重された中国南宋時代末の画家、牧谿(もっけい)や玉澗(ぎょくかん)らの影響がうかがえるが、その画法はこのときに身に付けたものと見られる。

仙人の内側からみなぎる“気”や、小さな動植物に宿る生命力を、雪村はどう表現したか。関東水墨画の画家たちとも比較しながら、「奇想の画家」が描く絵画世界の鑑賞ポイントを見ていこう。

写真/仙人かのような雪村の晩年の自画像(大和文華館蔵)と会津盆地

雪村の目で見る会津

雪村の会津時代、この地を統治していたのは、後に伊達政宗によって滅ぼされることになる蘆名氏である。その第16代当主・盛氏は、歴代当主の中では最大の版図を獲得し、全盛期を築いた名将だが、文化芸術に対する関心も高い人物だった。彼は雪村を支援し、絵の手ほどきを受けたとも考えられている。

小田原北条氏の元から戻った雪村は、盛氏の手厚い庇護下で、独自の絵画世界を確立していく。また、三春においては、同地の大名である田村清顕の支援を受けて晩年を送った。蘆名氏と田村氏は隣国同士で長く対立関係にあった。にもかかわらず、雪村はその対立を超えて両氏に庇護されている。それはなぜなのだろう。

また、雪村は小田原と鎌倉で絵を学びながら、当時の文化芸術の一大中心地である京都へ行こうとはしなかった。彼はなぜ会津、三春という南奥州の地にとどまることを選んだのか。その謎を、雪村が描いた山水画から読み解く。

写真/雪村が晩年を過ごしたと伝わる福島県三春(現・郡山市)の雪村庵

講師:川延 安直氏

1961年、神奈川県生まれ。筑波大学大学院芸術学研究科修了。岡山県立美術館学芸員を経て1992年から福島県立博物館学芸員、2020年から福島県立博物館副館長、2022年から専門員。主に近世絵画史、アートプロジェクトを担当。2002年に「雪村展 戦国時代のスーパー・エキセントリック」を開催。著書に『歴春ふくしま文庫76ふくしま近世の画人たち』(歴史春秋社)、共著 に『会津若松市史20-1文化編7美術工芸1会津の絵画と書 近世から現代まで』(会津若松市)など。