高僧・徳一と理想の仏都

平安時代、北東北への要衝であった会津地方では「北の仏都」といえるほどに仏教文化が栄えた。今に伝わる仏像を手掛かりに、その誕生と変遷を追う。

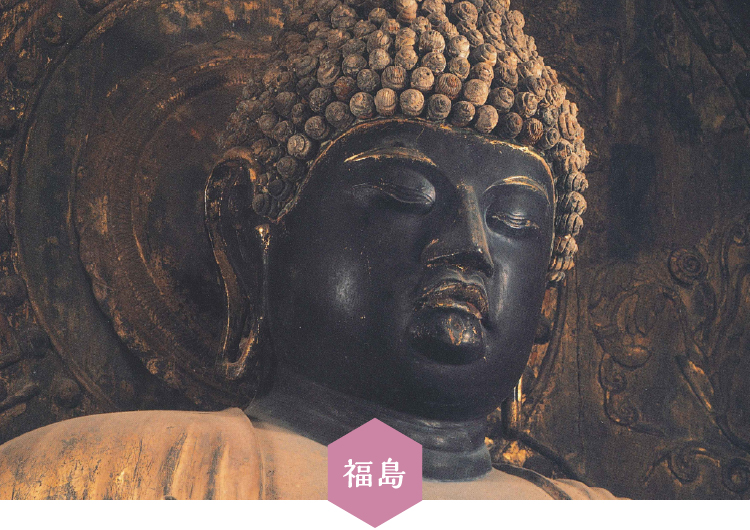

写真/国宝・薬師如来坐像(勝常寺) 撮影/藤森 武

講師/若林 繁氏(元福島県立博物館学芸課長)

仏都・会津の礎を築いた

高僧・徳一

会津・湯川村の勝常寺には、希少な平安時代前期の仏像12体が伝わる。そのうち本尊である薬師如来と脇侍像の日光・月光菩薩は国宝に指定されており、会津仏教文化の至宝といえる。

会津に花咲いた仏教文化を語るには、「徳一(とくいつ)」という人物の存在が欠かせない。徳一は奈良の高僧であったが、都の仏教界の腐敗を嫌って東国に下向。807年(大同2年)、現在の磐梯町に慧日寺を建立したと伝えられ、勝常寺の建立も徳一によるものと考えられている。

彼は、それまで上層階級の文化・教養であった仏の教えを庶民に広めるため、会津一円の民衆教化に尽力した。しかし、なぜ徳一は、東北の山深い会津の地を拠点に選んだのか。そして、そこに何を求めていたのだろう。

勝常寺の仏像は、都の仏師により造立されたと考えられている。平安前期から中期の造像はそうして始まり、やがて造像の技術が会津に根付いていく。徳一の業績とともに、仏都・会津の幕開けを告げる9~10世紀頃の仏像群を見る。

写真/絹本著色慧日寺絵図。仏堂や社殿46棟、鳥居15基、礎石跡26カ所などが描かれ、隆盛だった時代が想像できる(恵日寺蔵)。伝 徳一坐像(勝常寺) 撮影/藤森 武

一木造にこだわり続けた

会津の造像とその理由

10世紀後半から11世紀、平安時代の後期に入ると、地方的な素朴な像が現れてくる。都の影響を受けながら、在地の仏師により造立された仏像たちである。一方で、中央で造られて当地に流入したものや、中央からこの地に来て活躍した仏師による仏像もある。

造像が在地化し、仏像の種類も多様化した時代。京都の仏師・定朝が創出し、流行した「定朝様(じょうちょうよう)」と呼ばれる様式が、会津の地にも早い時期にもたらされる。典型的な定朝様の作例として中善寺の薬師如来坐像や、法用寺の金剛力士立像などが挙げられる。

反面、この時期に在地化した会津の仏像は、独特な個性を携えるようになる。その最も顕著な特色が、一木造による造像である。中央では寄木造が主流だったが、会津では一木造に対する強いこだわりが見られ、鎌倉時代まで根強く踏襲されるものが多い。

勝福寺の不動明王立像・毘沙門天立像、薬師寺の阿弥陀如来坐像などを取り上げながら、なぜ会津では一木造に強い執着があったのかを考察する。

写真/定朝様の流れを汲む、一木造の金剛力士立像(法用寺)。阿弥陀如来坐像(薬師寺)は平面的な体つきで在地的な造形だが、寄木造 撮影/藤森 武

仏都会津めぐりを

より深める仏像鑑賞術

仏像は時代により変遷する。会津の場合、平安前期の仏像は奈良時代の趣を携え、平安後期は定朝様の優美を漂わせる。鎌倉期の仏像は、武士好みの力強く写実性に富んだ造形が流行する。また、仏像は種類により、それぞれに特有の意匠や造像作法がある。

ここでは、勝常寺の薬師如来坐像、明光寺の十一面観音菩薩立像、如法寺の木造金剛力士立像、金川寺の聖徳太子立像など、平安前期・後期、鎌倉以降と、各時代の代表的な作例を取り上げ、その変遷と特徴を見比べる。

今回の取り上げた会津の仏像は、ほぼ会津盆地一円に集中している。そのため仏像めぐりは1日あるいは2日もあれば、主だったものを見て回れる。さらに、金網やガラス越しではなく、直に仏像を拝観し、間近に作風を見てとれる良さもある。

仏都・会津を満喫できるお勧めコース、そして会津の仏像を楽しむ上で、知っておきたい鑑賞のポイントも併せて紹介する。

写真/会津盆地(会津美里町より磐梯山方面を望む)

講師:若林 繁氏

1948年、東京生まれ。福島県立博物館学芸課長、東京家政大学教授を歴任。早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了。著書に『ふくしまの仏像-平安時代-』(歴史春秋出版)、『仏都会津祈りの里の仏たち―藤森武写真集』(福島民報社)。福島県の仏像彫刻研究の第一人者として活躍している。