明治日本が夢見た

東北開発

国家プロジェクト〜

明治初期、内務卿・大久保利通が主導し、富国強兵・殖産興業の一環として交通網整備を基盤とする東北開発構想があった。「東北の三大土木遺産」に着目し、この国家プロジェクトを地形と土木技術、当時の社会背景からとらえ直す。

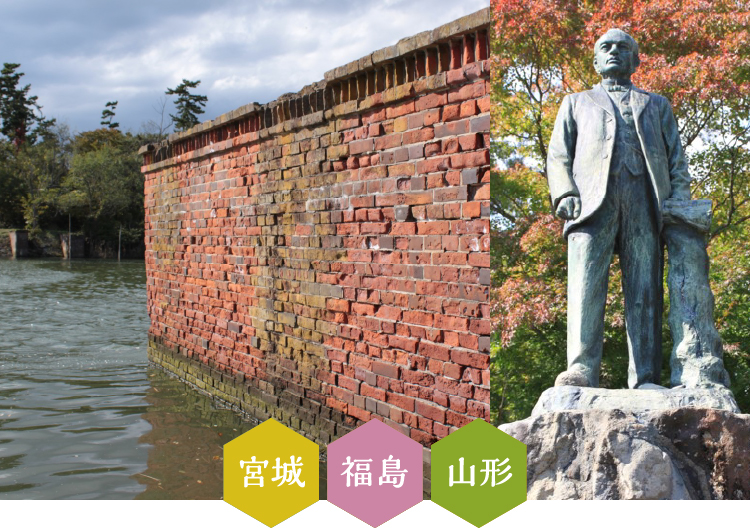

写真/東日本大震災で被災する前の野蒜築港のレンガ橋台(左)と猪苗代湖畔のファン・ドールン像(右)

講師/後藤 光亀氏

(東北土木遺産研究所 所長)

野蒜築港

〜水と砂のものがたりと共に〜

宮城県東松島市の鳴瀬川河口部に、レンガ造りの橋脚が残る「野蒜築港(のびるちっこう)跡」がある。日本一長い北上・東名・貞山の運河群や舟運起点の石井閘門(こうもん)なども含め、土木学会の「選奨土木遺産」に認定されている。

野蒜築港は、日本の近代化を急務とする大久保利通により計画された政府直轄事業で、野蒜築港を扇の要として東北各地を結ぶ交通網構想の舟運拠点である。1878年(明治11年)に着工し、1882年(明治15年)に開港したが、2年後、台風により壊滅的な打撃を受け廃港となり、幻の港となった。

その原因に、鳴瀬川河口を適地として港湾を計画したオランダ人技師、ファン・ドールンの誤算がある。現地の地形、河川や海流による水と砂の動きを見誤ったと考えられるのだ。野蒜築港の経験は、三国港や三角港(明治三大築港)を計画したオランダ人技師により引き継がれ、その後の築港建設に生かされた。これらを、土木工学の見地からふり返るとともに、計画の妨げとなった砂浜の前進速度や地形の成り立ちを、地理院地図から読み解く。

写真/舟運の水位差調節のために1880年(明治13年)に竣工した石井閘門は現在も稼働する

安積疏水

〜日本の土木技術者たちの功績〜

安積疏水(あさかそすい)は、猪苗代湖から取水した水を、福島県郡山市とその周辺の安積原野に給水する水路である。開削当時は猪苗代湖疏水と呼ばれていた。1879年(明治12年)に始まる水路53.1km、分水路70.2kmにおよぶ開削事業は、3年後に完了した。

この建設にも、オランダ人技師ファン・ドールンが関わり、事業を成功させた最大の功労者と称えられている。

ここでは、米沢藩出身の行政官・中條政恒、和算家の伊藤直記、ドールンの取水計画を再試算した山田寅吉ら日本の技術者の活躍にも焦点を当てる。そして、わが国の近代化に大きな足跡を残した明治期の土木技術者たちの系譜をたどる。

安積疏水の完成により、不毛の地とされていた安積原野は、一大穀倉地帯に姿を変え、郡山の近代都市への発展にも大きく貢献した。明治の国土開発では、最も成功した事例とされているが、この事業がもたらした貧富の差の拡大というマイナス面にも目を向ける。

写真/猪苗代湖からの取水と水位調節をするため、1880年(明治13年)に完成した十六橋水門が安積疏水工事の始まりとなった

万世大路

〜奥羽山脈を貫く〜

1876年(明治9年)に着工し5年後に開通した、山形県米沢市と福島県福島市を結ぶ約50kmの新道。明治天皇の命名により、その名を残す「万世大路(ばんせいたいろ)」である。幕藩期の街道と異なり、荷車や馬車が通るのに十分な幅を持たせた近代的な道路だ。

この事業の見どころは、当時の先端技術で掘られた隧道(トンネル)にある。なかでも標高約900mに掘られた栗子隧道の延長は約870m。アジアで最も長いトンネルだった。

万世大路建設の完遂には、酒田・山形県令だった三島通庸(みちつね)の存在が大きいが、彼を支えた土木技術者や地元の役割も大きい。彼は、急峻な山々に囲まれた山形から奥羽山脈を貫いて、最終的には首都・東京と直結させる道路交通網の整備に執着した。輸送手段を確保し経済活動を活発化する、この道路整備事業は現代まで引き継がれ、わが国の土木技術の発展史を物語っている。

東北の三大土木遺産は、明治政府が広大な東北地方の開発をどう描き出していたかをうかがわせる。今日の国土整備の基盤ともつながるその構想の意義を、地形の成り立ちと共に考える。

写真/初代・栗子山隧道の米沢側坑口。吹雪の吹込みを防ぐために、カーブを付けて掘られた

講師:後藤 光亀氏

1951年、宮城県東松島市生まれ。東北大学大学院修了(工学博士)。2017年まで東北大学准教授。現在、東北土木遺産研究所 所長など。野蒜築港や日本一長い運河群「北上運河・東名運河・貞山運河」の復興再生ならびに水質・生態系・景観保全の調査研究、水と砂が織りなす地形・地名と防災教育への教材開発、東北地方の土木遺産の顕彰と地域づくりに取り組む。