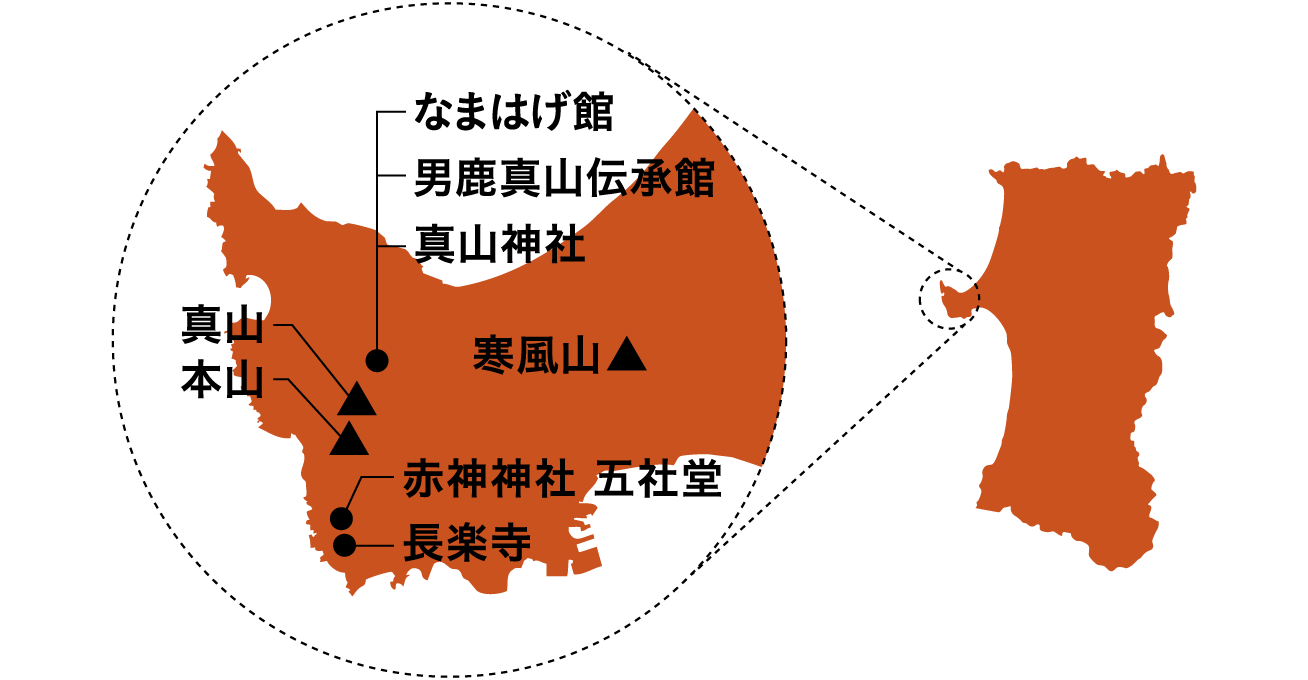

「ナマハゲに出会う男鹿」

真山神社

標高約567mの真山の中腹に鎮座し、本山と寒風山とともに男鹿の山岳修験の霊場として栄えた歴史を伝える。江戸時代には佐竹藩ゆかりの祈願所として隆盛し、明治以降に現在の神域となった。毎年2月の「なまはげ柴灯まつり」はここで行われる。

- 住所/男鹿市北浦真山字水喰沢97

- 交通/JR「男鹿駅」よりなまはげシャトルで「真山エリア」下車(前日までに要予約)

- 電話/0185-33-3033

- ホームページ/真山神社別ウィンドウで開きます

なまはげ館

寒風山で採石される男鹿石の外観が印象的な建物。男鹿の風土の紹介や、映画「なまはげの一夜」の上映、なまはげ変身コーナーや面づくりの実演(不定期)など、見応えたっぷり。圧巻は男鹿の各地区の150枚を超えるナマハゲ面の実物展示だ。

- 住所/男鹿市北浦真山字水喰沢

- 交通/JR「男鹿駅」よりなまはげシャトルで「真山エリア」下車(前日までに要予約)

- 電話/0185-22-5050

- ホームページ/なまはげ館別ウィンドウで開きます

かつては同じ日の同じ時間帯にナマハゲ行事が行われてきたことから、隣同士の集落でもお互いのナマハゲを知らず、「我がナマハゲこそ本物だ」と確信してきました。そのため、館内の約150点のナマハゲ面は一つして同じものがありません。

男鹿真山伝承館

築100年以上のかやぶきの曲家(まがりや)民家で、男鹿の真山地区に伝わる大晦日のナマハゲ行事を体験できる。赤い面の2体のナマハゲが「ウオー!」と唸りながら家の中をドシドシと歩き回る姿は迫力満点ながら、主人との問答にはユーモアも感じさせる。

- 住所/男鹿市北浦真山字水喰沢

- 交通/JR「男鹿駅」よりなまはげシャトルで「真山エリア」下車(前日までに要予約)

- 電話/0185-33-3033(真山神社)

- ホームページ/なまはげ館別ウィンドウで開きます

ナマハゲから分けてもらった餅を食べると風邪を引かないとか、山仕事に携えて行くとけがをせず、無事に帰ることができるなど、多くの信仰があります。家人との問答の中で新年を予祝することがあるのは、ナマハゲの権威の現れかもしれません。

赤神神社 五社堂

860年(貞観2年)、慈覚大師が赤山明神を祭神として赤神山日積寺永禅院を建立したのが始まりという。現在の建物は、1709年(宝永6年)に秋田藩主佐竹義格(よしさだ)の命で建てられた。五社堂に至る石段は、5疋の鬼が一夜で999段を築いたという伝説が残る。

- 住所/男鹿市船川港本山門前祓川35

- 交通/JR「男鹿駅」よりバスで「門前駐車場」下車、徒歩約25分

- 電話/0185-24-9103(男鹿市文化スポーツ課)

- ホームページ/男鹿市別ウィンドウで開きます

江戸時代まで、門前集落は海上交通を主としたことから、五社堂に参詣するには海辺の船寄せ縁(べり)からすぐに築かれた、急な自然石の石段を登らねばなりませんでした。鬼が逆さに立てたといわれる「逆さ杉」なども見どころです。

長楽寺

江戸時代まで赤神神社の別当寺であり、明治の神仏分離により分けられた。赤神神社 五社堂までの階段の中間にあり、共に9カ寺、48坊があったという山岳信仰隆盛の面影を伝える。ここ門前集落では大晦日に長楽寺からナマハゲが出発する。

- 住所/男鹿市船川港門前

- 交通/JR「男鹿駅」よりバスで「門前駐車場」下車、徒歩約15分

- 電話/0185-27-2823

赤神神社 五社堂と共に、一山に堂塔伽藍が築かれた神仏習合時代の繁栄ぶりを伝える長楽寺。宝物館には、秋田県指定有形文化財の金剛胎蔵両界曼荼羅、木造薬師如来寄木漆箔坐像など、優れた文物が展示されています。

江戸時代、菅江真澄は真山神社を真山赤神神社と呼んだとあります。門前集落にある赤神神社に、漢の武帝が従えた5疋の鬼をナマハゲの起源とする説が伝わることから、真山神社もナマハゲ発祥の地の一つとされています。