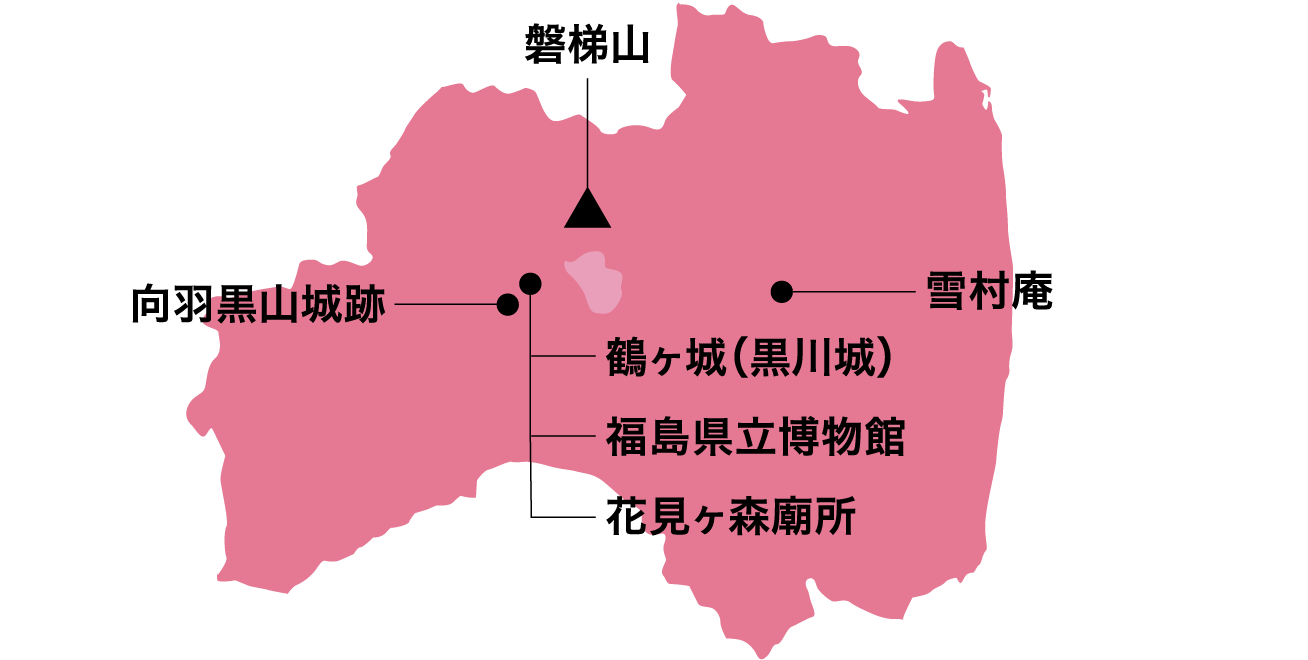

「雪村の画技が熟した会津と三春」

福島県立博物館

1986年に開館し、考古、自然、民俗、美術、歴史、災害と幅広く紹介する総合博物館。2023年に「雪国の暮らしとものづくり」を新テーマに、常設展部門展示室(民俗)をリニューアル・オープン。大型スクリーンや実寸大の民家模型など、見応え十分。

- 住所/会津若松市城東町1-25

- 交通/JR「会津若松駅」よりバスで「鶴ヶ城三の丸口」下車すぐ

- 電話/0242-28-6000

- ホームページ/福島県立博物館

花見ヶ森廟所

蘆名家第16代当主・盛氏、第17代・盛興(もりおき)、第18代・盛隆の墓所。周辺の小田山北麓一体が、かつて蘆名家の墓地だった。墳丘の上に立てられた、「空風火水地」の五文字が刻まれた五輪塔は、初代会津藩主・保科正之によるものと伝わる。

- 住所/会津若松市花見ヶ丘2

- 交通/JR「会津若松駅」よりバスで「花見ヶ丘」より徒歩約10分

- 電話/0242-39-1251(会津若松市観光課)

- ホームページ/会津若松観光ナビ

蘆名家の最盛期を支え、文芸にも関心が高かった盛氏は、雪村にとって恩人ともいえる存在です。雪村が1492年生まれという説をとると盛氏は29歳若く、60歳で没したと推定されます。

向羽黒山城跡

蘆名盛氏が8年の歳月をかけて築城した天然の要害で、後には伊達政宗や蒲生氏郷が改修を加え、上杉景勝・直江兼続は徳川家康の会津攻めで最後の砦と考えていたとする説もある。会津盆地を一望する山頂まで、遺構を見ながらハイキングも楽しめる。

- 住所/大沼郡会津美里町白鳳山公園

- 交通/JR「会津本郷駅」より徒歩約20分

- 電話/0242-55-0344(会津美里町教育委員会生涯学習課文化係)

- ホームページ/向羽黒山城跡

蘆名盛氏が晩年に築造し、同じころ会津を訪れた雪村が多くの作品を描いたと考えられます。山城は砦のイメージですが、盛氏の隠居城、文化施設の機能があったのではないでしょうか。

鶴ヶ城(黒川城)

1384年(至徳元年)、蘆名7代・直盛が、東黒川館を築いたのが始まりとされる。蒲生氏郷が東日本で初の本格的な天守閣を建てて「鶴ヶ城」と命名し、以降、戊辰戦争に至るまで、伊達政宗、蒲生氏郷、保科正之らに奥州の要として代々統治された。2023年、天守閣をリニューアル・オープン。

- 住所/会津若松市追手町1-1

- 交通/JR「会津若松駅」よりバスで「鶴ヶ城入口」下車、徒歩約5分

- 電話/0242-27-4005(鶴ヶ城管理事務所)

- ホームページ/鶴ヶ城

武将の間で絵が贈答品として使われていたことが知られています。雪村の作品が非常に多く残っていることは、群雄が割拠した南奥州の時代状況を物語っているのかもしれません。

雪村庵

最晩年の雪村が庵を結び、熟達した画技で多くの傑作を生んだ場所。江戸時代に再建。現在でも地元の住民たちの手で手厚く保存され、春や夏には念仏講も行われている。背後には竹林が広がり、桜が咲き誇る春は一幅の絵のような風景となる。

- 住所/郡山市西田町大田字雪村174-2

- 交通/JR「三春駅」より徒歩約15分

- 電話/024-954-8922

- ホームページ/郡山市観光協会

”気”を大事にした雪村にとって、南に大きく開け、後ろに小高い山を控え、清らかな水が流れる雪村庵のある場所は、まさに風水の理念に適った場所。絵を描く姿が楽しく想像されます。

博物館では、雪村が生涯好んで描いた瀟湘八景図のうち、初期の作品『瀟湘八景図帖』と、円熟した晩年の作『蔬果図』を不定期で展示しています。機会があれば、ぜひご覧になってください。