『日本奥地紀行』と

旅する山形

明治の初め、1人の英国人女性が東日本を縦走する旅をした。彼女の名はイザベラ・バード。その旅の記録『日本奥地紀行』は、当時の東北を克明に描写した紀行として名高い。本書を手に山形までの旅を追い、その行間に潜む南東北の素顔を読み解く。

写真/バードが「東洋のアルカディア」と称えた置賜盆地

講師/赤坂 憲雄氏(学習院大学教授)

イザベラ・バードが

東北の旅に求めたもの

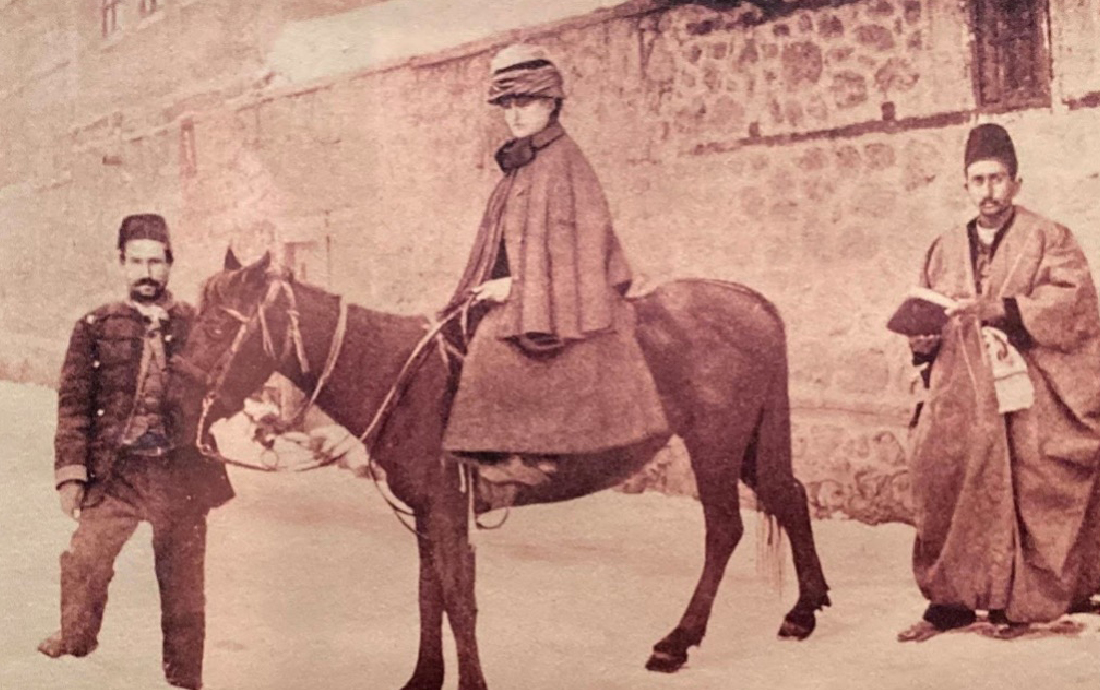

イザベラ・バードが来日したのは1878年(明治11年)の春。6月9日に東京を立った彼女は、日光に9日ほど滞在したのち、現在の福島県へ抜け、新潟県、山形県、秋田県、青森県と東北を縦走し、北海道にわたって函館から平取(びらとり)まで旅をした。およそ1600キロにおよぶ旅程のほとんどは、山深く険しい内陸の道である。

彼女の旅は、明治維新から10年後のこと。自動車はおろか鉄道もまだ普及していない。そんな時代の日本を記録し、帰国後に出版された『日本奥地紀行』は、欧米で大ベストセラーとなり、彼女を一躍、世界を駆ける冒険旅行家に押し上げた。

同書の訳本には、いわゆる簡略版と完訳版があるが、後者を手に彼女の足跡をたどると、英国人女性の目を通して描かれたからこそ見えてくる日本、現代の私たち日本人でさえ容易に知り得ない当時の東北の姿が浮かび上がってくる。バードの足跡を実際にたどった講師が自身の体験も織り交ぜて、その魅力を紹介する。

写真/馬上のイザベラ・バード。バードは世界各地を漫遊し、数々の紀行文を残した(提供/ハイジアパーク南陽〈南陽市〉)

近世と近代の狭間を行く、

山形への道

バードが旅した当時、日光はすでに外国人に人気の観光地となっていた。この地を東北への出発点としたバードは、金谷家に宿泊する。現在の日光金谷ホテル創業者の家である。彼女の旅の足跡に、直接に触れられる数少ない場所のひとつで、彼女が滞在した「金谷カテッジイン(金谷侍屋敷)」 が保存・公開されている。

日光を発ったバードは険しい会津西街道をたどる。山々の緑や渓谷の美しさを賞賛する一方、みすぼらしい村々の様子も容赦なく描写する。だが、会津に入るとわずか6日間でこの地を過ぎる。会津若松には立ち寄っておらず、『日本奥地紀行』の簡略版ではその間の記述も乏しい。なぜ、会津が駆け足になったのかを推理する。

そして、彼女が宿泊し、現在も続く会津・大内宿の阿部家・美濃屋。バードは『日本奥地紀行』で旅をふり返り「日本は女性が一人で旅をしても安全な国」と述べているが、何がおよそ1600キロにもおよぶ外国人女性の一人旅を可能にしたのか。阿部家・美濃屋の当時の家業を知ると、その理由が見えてくる。

写真/会津西街道の宿場町として栄えた大内宿

桃源郷と称された置賜と

通訳・伊藤鶴吉

会津から新潟を経て、バードはまた険しい山間へ分け入る。そして到達した山形の置賜盆地を「米沢の気高い平野」と呼び「東洋のアルカディア(桃源郷)」と賞賛した。

さらに注目したいのは、ある峠の頂きで出会った荷運びの男たちの描写である。彼女は「彼らは奴隷ではない」「自立した人々だ」と見なし、さらに置賜の農村のあり様を見て「圧政に苦しむアジアでは珍しい現象」と述べる。これらの記述から、日本がアジアの国々では例外的な近代化に成功した秘密を読み取ることができる。

最後に、バードに同行した日本人の若き通訳、伊藤鶴吉について触れる。伊藤はわが国における通訳・ガイドの先駆者として称えられた人だ。当時は若干18歳。愛国心に厚く、しばしばバードと対立するが、旅を通してバードは彼に信頼を寄せていく。

外国人と向き合う職業を選んだ伊藤。そこに、近代化へ向かう若々しい日本の、若々しいナショナリズムを背負って生きる青年の姿がある。脇役だが『日本奥地紀行』の成立に、おそらくは欠くことのできない存在だった彼を通して、バードが旅した時代を見る。

写真/十三峠の一つである黒沢峠の敷石道(撮影/奥野安彦、協力/荒蝦夷)

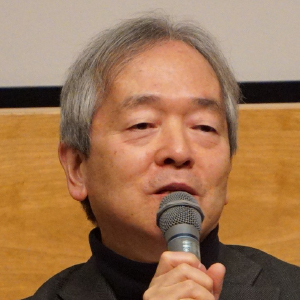

講師:赤坂 憲雄氏

1953年、東京生まれ。東北芸術工科大学教授、同大学東北文化研究センター所長、福島県立博物館館長を歴任。現在、学習院大学文学部教授。東北学を提唱し、1999年に『東北学』(作品社)を創刊。2007年、『岡本太郎の見た日本』(岩波書店)でドゥマゴ文学賞・芸術選奨受賞。『異人論序説』(ちくま学芸文庫)、『東北学 忘れられた東北』(講談社学術文庫)、『性食考』『ナウシカ考』(岩波書店)など著書多数。