菅江真澄の図絵で

旅するみちのく秋田

記録したか~

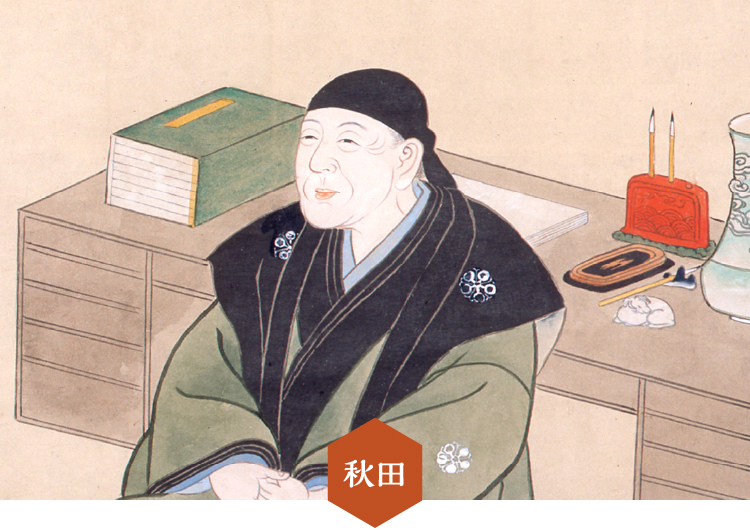

江戸時代後期の紀行家・菅江真澄(1754~1829)は、みちのく・蝦夷地を旅し、数多くの著作を遺した。彼が描いた図絵をもとに、旅の見聞、秋田の自然と民俗を訪ね、その遺産の価値を明らかにする。

写真/菅江真澄肖像画(秋田県立博物館蔵)

講師/石井 正己氏(東京学芸大学教授)

蝦夷地を目指した

菅江真澄の旅とその時代

菅江真澄は三河の人。若いころに国学や文学、本草学(博物学)、画技など多彩な教養を身に付けたとされる。1783年(天明3年)、30歳のときに故郷を離れ、信州の本洗馬(塩尻)周辺で1年余りを過ごした後、みちのくへ旅立った。越後、庄内と日本海側を北上し、秋田の湯沢で冬を越し、翌天明5年に青森に至る。

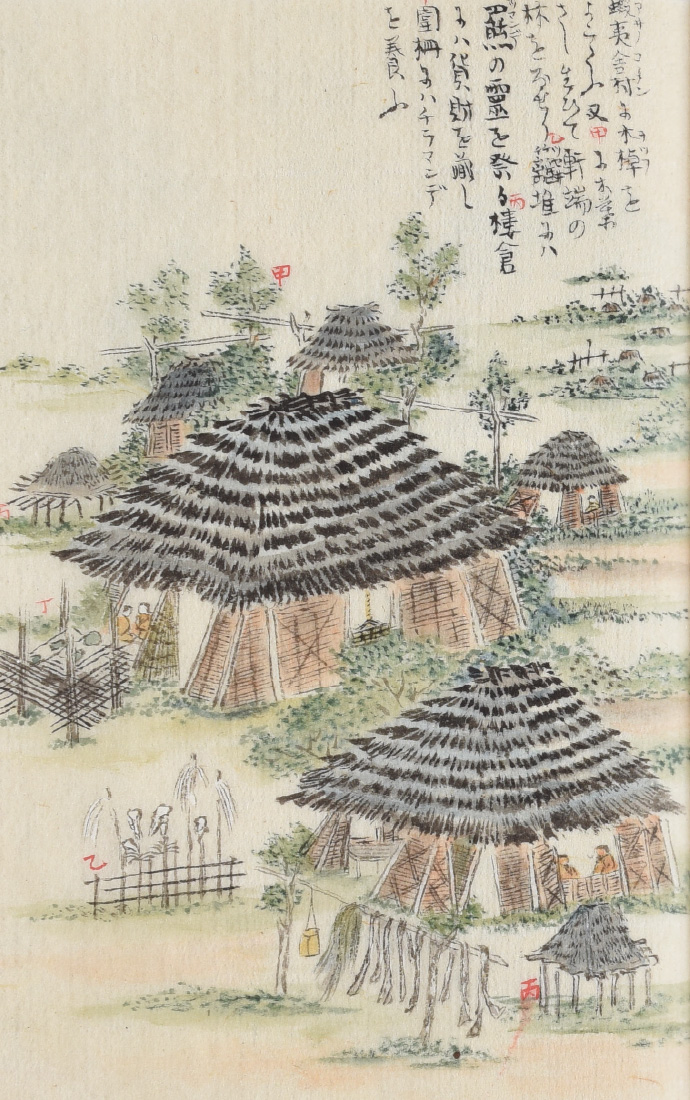

蝦夷地へ渡るつもりだったが、神社で「3年待つべし」の宣託を受けて岩手の中尊寺辺りに南下。その後ようやく渡航した松前には約4年滞在した。渡島半島の東岸、西岸を旅して描いたアイヌ民族の暮らしぶりや和人との関わりに、その関心のほどがうかがえる。

真澄が旅したころの北東北は、天明の飢饉により甚大な被害をこうむっていた。当時、日本海側は北前船交易の隆盛に湧く一方、蝦夷地はロシアの南下におびやかされていた。彼がなぜ蝦夷地を目指したのかは、謎に包まれている。

蝦夷地から戻った真澄は、後半生の28年間を秋田で過ごす。そして高い教養に裏打ちされた著作の多くをこの地に遺した。何を求めて彼は旅に出たのか、みちのく・蝦夷地をどう捉えたのか。その漂泊の生涯を描き遺された図絵から読み解く。

写真/日記『えぞのてぶり』に描かれたアイヌのチセ(家)(写本/秋田県立博物館蔵)

秋田の自然へ向けた

博物学者・真澄の視点

旅の中で、菅江真澄が最も長い期間を過ごしたのが秋田である。蝦夷地から秋田に戻る以前の記録は、日記によるものが多い。以後は、地誌として記録されたものが主となる。というのも、1811年(文化8年)に藩主・佐竹義和に、秋田6郡の地誌編纂を依頼されたからだ。藩主の逝去により編纂事業は中断したが、真澄は領内をつぶさに歩き、多くの文と図絵を遺した。

その中から、秋田の名勝を描いた図絵を取り上げてみよう。例えば象潟(きさかた)。現在は平野となっているが、真澄が訪れた1784年(天明4年)はまだ海だった。九十九島の景勝地として古くから和歌に歌われ、俳聖・芭蕉も『おくのほそ道』で「東の松島、西の象潟」と称えた。陸地化したのは、1804年(文化元年)の大地震による。

噴煙立ち上る湯沢温泉の川原毛地獄や泥湯温泉、何度も訪れて「男鹿の五風」と呼ばれる5編の紀行文に描いた男鹿半島の山や海岸、そして今日では世界自然遺産に登録されている白神山地など、秋田の自然はどのように描かれているのか。真澄の博物学者としての視点を通し、それらの景勝地をともに旅してみる。

写真/『粉本稿』(大館市立栗盛記念図書館蔵)には、象潟は漁師が住むとも記されている。現在は田が広がる

秋田の習俗に注がれた

民俗学者・真澄のまなざし

菅江真澄は、地域と人の暮らし、行事などにも強い関心を示し、図絵に遺している。その業績は後年、民俗学者の柳田国男によって掘り起こされ、世に紹介された。記録された秋田の習俗の中には、今日まで継承されているものもあれば、消滅してしまったものもある。

今日では見られなくなったものの代表例は、八郎潟の「氷下漁業」だろう。湖が凍結する厳寒期、湖面の氷に穴を空け、漁網を入れて行う漁である。信州の諏訪湖から伝えられたとされるが、そもそもはシベリアなど北方地域にみられる漁法であり、現在も北海道の道東で行われている。かつて琵琶湖に次ぐ面積を持つ八郎潟だったが、昭和30年代の干拓事業により「氷下漁業」は消滅した。

一方、今日まで継承されているものでは「来訪神:仮面・仮装の神々」としてユネスコの無形文化遺産に登録された男鹿のナマハゲや、集落の入り口に藁人形を祀る「人形道祖神」の風習が県内一円にある。真澄も描き遺したそれらの習俗を通して、およそ200年の時を経た現代を考えてみる。

写真/疫病や悪霊が集落に入り込むのを防ぐ人形道祖神『月の出羽路仙北郡三』(写本/秋田県立博物館蔵)。「ショウキサマ」など地域によって呼び方は異なる(写真提供/秋田人形道祖神プロジェクト)

講師:石井 正己氏

1958年、東京生まれ。東京学芸大学教授、一橋大学大学院連携教授、柳田國男・松岡家記念館顧問。日本文学・民俗学専攻。著書に『柳田国男の見た菅江真澄』(三弥井書店)、『菅江真澄と内田武志』(勉誠出版)、『菅江真澄が見た日本』(編著/三弥井書店)、『旅する菅江真澄』(三弥井書店/2021年3月発売)など。秋田県立博物館菅江真澄資料センターなどで、20年以上講演やシンポジウムを行っている。