山の不思議な話とマタギの世界

山人たちが話す怪奇譚を集め、ベストセラーとなった名著『山怪(さんかい)』。収集の発端となった阿仁マタギとの出会い以来、筆者が30年以上にわたって見つめてきた山の文化と、狩猟の民であるマタギの世界を楽しむ。

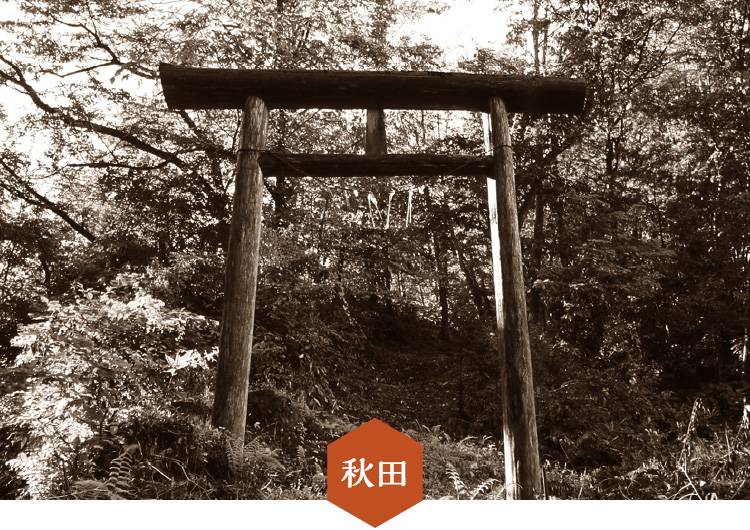

写真/山の神を祀る、北秋田市阿仁根子の山神社。マタギたちは山に入る際に祈りを捧げる

講師/田中 康弘氏

(作家、カメラマン)

「山怪」のはじまりと

阿仁マタギ

山には人の目には見えない“何か”が潜み、時として人を惑わす。その不思議な出来事を、山に暮らす人々は自身の体験、あるいは聞き伝えとして語り継いでいる。講師の田中康弘氏は、山で起こるそうした姿なき者たちの仕わざを「山怪」と名づけた。

「山怪」を収集するようになった発端は、秋田県にすむ阿仁マタギとの出会いだった。北秋田市の阿仁地区はマタギ発祥の地として知られている。取材で耳にした「マタギにとっては一日40キロなんて日帰りの距離っすべ」という言葉が心に残った。マタギとはいったいどんな人たちなのか。そんな素朴な疑問から、田中氏の阿仁通いは始まった。

マタギに付いて山へ入り、ウサギ狩りや冬の川漁、熊狩りまで体験した。山里の暮らしを知るうち、彼らがよもやま話に時折、奇妙な出来事を語ることに気づく。さらに各地の山間集落にも、似たような話があることを知った。阿仁を出発点に、東北で収集した山人の不思議な話を紹介しながら、田中氏が「山怪」に魅せられた経緯を語る。

写真/阿仁地区で鍛冶屋を営んでいた、阿仁マタギの三代目西根正剛氏。彼との出会いが『山怪』の始まりだった

マタギの実態とブランド力

山で狩猟をする人のすべてが、マタギではない。狩猟を生業とする人々を指す言葉でもない。マタギのイメージには、幾多の誤解がある。狩猟は山で暮らす人々の生活の一部であり、猟師のいる山村も全国に分布するが、マタギと呼ばれるのは長野県北部から東北にかけての山地に暮らす猟師や、その集団に限られる。

一方、その地域内であっても「自分はマタギでない」と言う猟師もいる。「マタギ」という呼称がどこで生まれ、どう広まったかは謎に包まれているが、そのなかでも阿仁マタギが異彩を放ち、広く知られていることは確かだ。それは彼らが近代以降、活発な経済活動を展開したことにある。阿仁に伝わる富山の薬売りが狐に化かされた話にも、その片鱗がうかがえる。

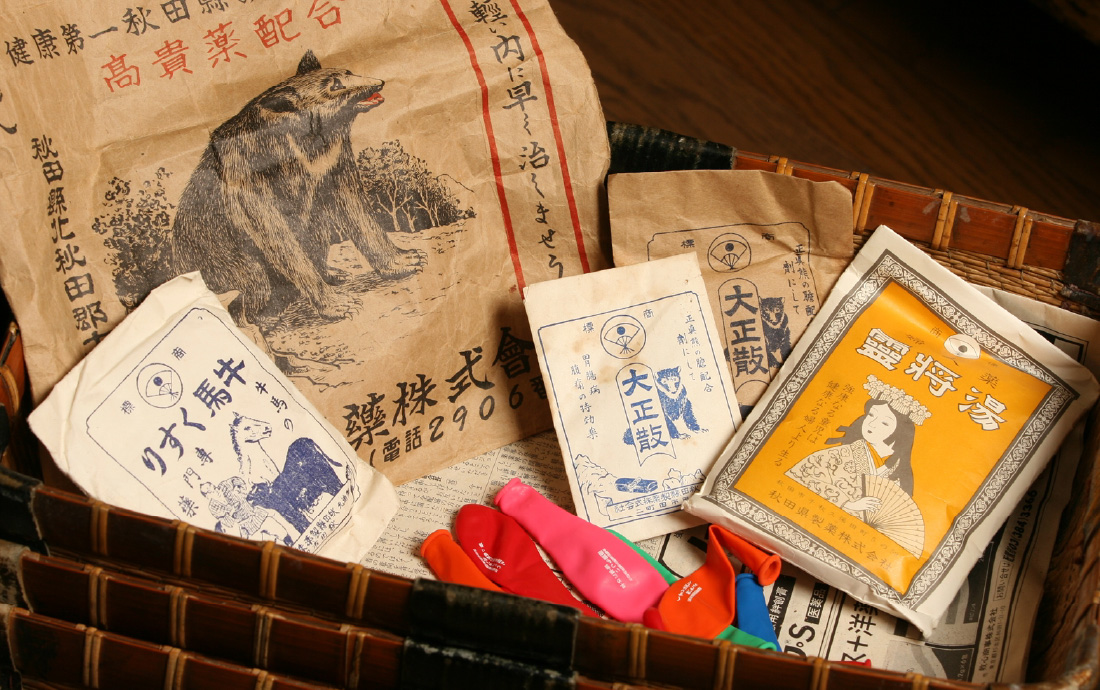

阿仁マタギは、高価な薬品の「熊の胆(い)」など獲物から得たものを商品化し、全国を行商して歩いた。依頼に応じて猟の遠征も行った。阿仁マタギの名はそうして広まったとされるが、田中氏は阿仁鉱山の存在も深く関係していただろうと指摘する。時代の流れとともにブランド化していった「マタギ」の実態に迫る。

写真/阿仁の薬売りの道具。熊の胆だけでなく、舌、骨、掌の肉、血液に至るまでが、薬として用いられていた

山の不思議語りが伝えるもの

「山怪」には狐と狸の話が多い。また、阿仁に狐の話が多いのに対し、四国には狐の話はほとんどなく、代わりに狸の話が多いという。同じような動物の話でも、地域によってさまざまな違いがある。東北を中心に、全国各地で収集した「山怪」。そこから見えてくる地域の違いを紹介する。

ところでなぜ、山人たちは不思議な話を語るのだろうか。理由の一つとして、山深い里に暮らす彼らには、語る者にも聞く者にも、不思議な話が身近な娯楽であったのだと思われる。故に、「山怪」には起承転結の整ったものはまずなく、物語の原石のような逸話ばかり。「山怪」が現代の遠野物語と称される所以だ。

それら物語の原石には、その土地の風土や人の営みのありようがぎっしりと詰まっている。いうなれば、人々の生活史が「語り」として受け継がれていると言える。

田中氏はまた、山での経験を人に語るという行為こそ、「山怪」が生まれる重要なファクターだと指摘する。しかし今、ライフスタイルの変化によって、人に語る場が失われつつある。現代の山の暮らしの課題に迫る。

写真/全国各地の社寺などでよく見かける狐の彫刻。山人たちの不思議な話には、狐と狸が頻繁に登場するという

講師:田中 康弘氏

1959年、長崎県佐世保市生まれ。フリーランスカメラマンとして、礼文島から西表島まで全国各地を取材。農林水産業の現場、なかでもマタギなどの狩猟に関する取材や著作が多い。2015年に、山に暮らす人々の不思議な話をまとめた『山怪』がベストセラーとなった。その他の著書に『山怪 弐』『山怪 参』『完本 マタギ 矛盾なき労働と食文化』(いずれも山と渓谷社)、『ニッポンの肉食』(筑摩書房)など。