神々と生きる町、

秋田の民俗学入門

秋田県は伝統行事・芸能の宝庫。各地に伝わる祭り・行事は年間800を数える。多くは農耕に由来し、北東北に位置する秋田の風土を色濃く反映している。全国的に知られ、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている「男鹿のナマハゲ」を軸に、秋田の民俗を掘り下げる。

写真/男鹿のなまはげ(『日本地理風俗大系IV』誠文堂新光社・昭和4年刊より引用)

講師/齊藤 壽胤氏

(秋田県民俗芸能協会会長)

山と里を結ぶ信仰の深層

秋田の伝統行事や祭りは、夏と冬に集中しているのが特色である。それも、例えば夏の秋田竿燈まつりや新屋の鹿嶋祭、冬の梵天(ぼんでん)まつりや六郷のカマクラなど、爆発的にエネルギーを発散する勇壮な行事が多い。

古くから伝わる民俗行事を見ていくと、山への信仰に由来し、山と里を結ぶ風習が多い。有名な男鹿のナマハゲもその一つである。男鹿のナマハゲは、山の神の使いとして男鹿半島の真山、本山、あるいは内陸の太平山から里に下りてくるという。

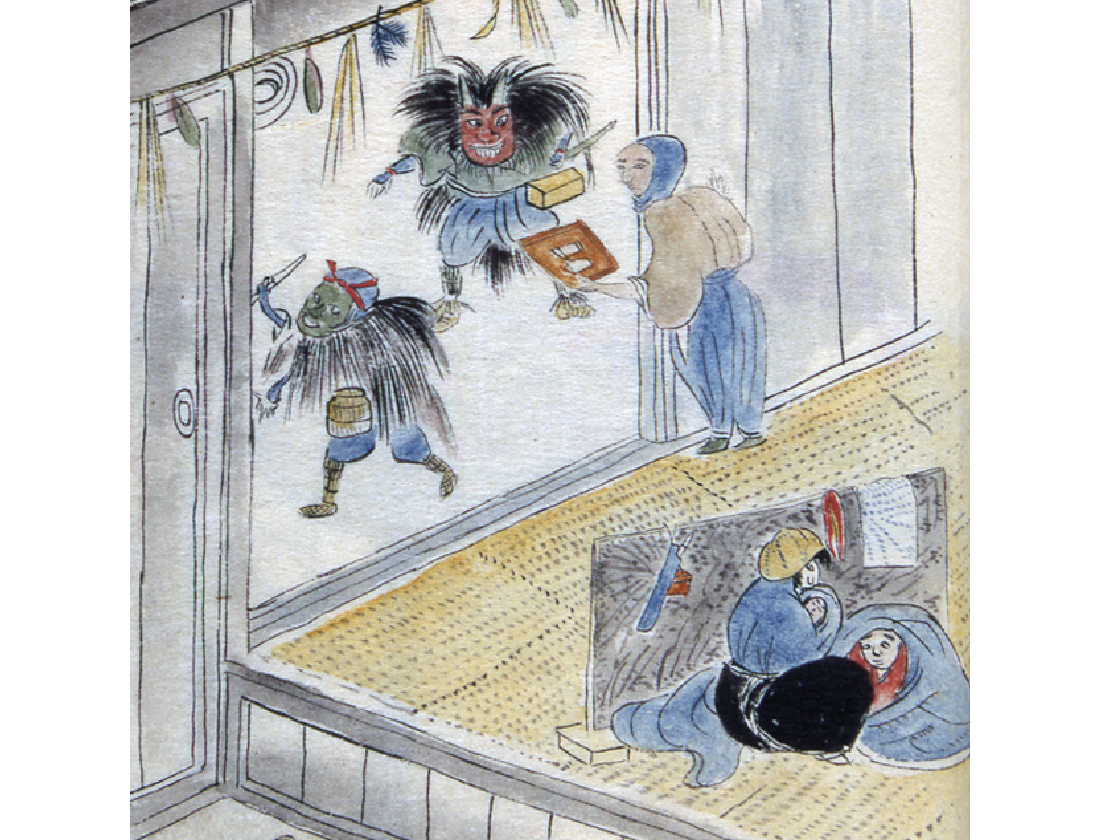

現在は大晦日の行事として行われているが、本来のナマハゲは旧暦1月15日の小正月行事だった。江戸時代後期の紀行家・菅江真澄が記した『男鹿の寒風』や、昭和初期に秋田の民俗を数多く描き残した版画家・勝平得之などの作品を基に、時をさかのぼって往時のナマハゲ行事を訪ねてみる。

写真/1810年(文化7年)に男鹿の宮沢集落のナマハゲを記録した『男鹿の寒風』(部分/秋田県立博物館蔵写本)

神の使者が

なぜ子どもを威すのか

「ウォー! ウォー!」と雄叫びを上げ、相撲の四股のような門踏み(かどふみ)を行い、家中を騒がす男鹿のナマハゲ。訪れるのは大晦日だが、実は新年の訪れを告げる来訪神である。だから、家の主人には「新年おめでとう」とあいさつする。古くからの地方の風習では、年越しの食事(大晦日の夕餉)を終えれば新年なのである。

では、なぜ神の使者であるはずのナマハゲが「泣く子はいねがー!」と荒々しく叫び、子どもたちや家人を威(おど)すのだろう。これにはしばしば批判の目も向けられる。

だが、ナマハゲはむげに人を怖がらせているのではない。この神の使いには、1年の安泰と豊作、その家に幸福を授ける一方で、怠惰や悪行を戒める役割がある。異形の恐ろしい風体も、荒ぶる振る舞いもそのためであり、非常に古い信仰のかたちがそこに表れている。ここではさらに、ナマハゲ行事の深層に踏み入る。

写真/一年で一番、受難な子どもたち(福米沢のナマハゲ)

男鹿の風土と来訪神ナマハゲ

正月行事のナマハゲとは別に、2月上旬に真山神社で行われるなまはげ柴灯(せど)まつりがある。これは、1月3日に行われる同神社の神事、柴灯祭(さいとうさい)とナマハゲ行事を合わせ、1964年(昭和39年)に生まれた祭りだ。観光的な色彩が強いものの、男鹿地域のナマハゲが集まる冬の名物イベントとなっている。

県下には、男鹿地域以外にも、ナマハゲに類似した行事が各地にある。例えば能代のナゴメハギ、秋田市雄和のヤマハゲ(寺沢の悪魔はらい)、象潟(きさかた)のアマノハギなどである。これらも異形の来訪神が家々を回る行事だ。全国的に見ると年に1度、来訪神が訪れる行事は、沖縄から日本海沿岸に多く伝えられている。それは何を意味するのだろう。ナマハゲをはじめとするこれら来訪神がどこからやって来るのかを考察する。

写真/米俵のふたであるワラの桟俵(さんだわら)を面にしてヤマハゲに扮する寺沢の悪魔はらい

講師:齊藤 壽胤氏

秋田県民俗芸能協会会長。國學院大學文学部神道学科卒業。神道学、民俗学を専攻して平田篤胤佐藤信淵研究所専任研究員、日本海域文化研究所主任研究員などを経て、現在、鶴ヶ崎神社宮司。NHK東北ふるさと賞、秋田市文化章など受賞。著書に『あきた風土民俗考』(秋田魁新報社)、共著に『年中行事大辞典』(吉川弘文館)など。