三陸漁師を支える海の力

漁撈文化〜

昔も今も豊富な恵みをもたらす三陸の海。しかし、豊饒の海はまた大きな災害を引き起こす恐ろしさをも持つ。三陸の漁師たちは、海の恵みをどのようにとらえ、自然の脅威と向き合ってきたのか。エビス、船霊、龍神への信仰を通して、三陸漁撈文化の特質に迫る。

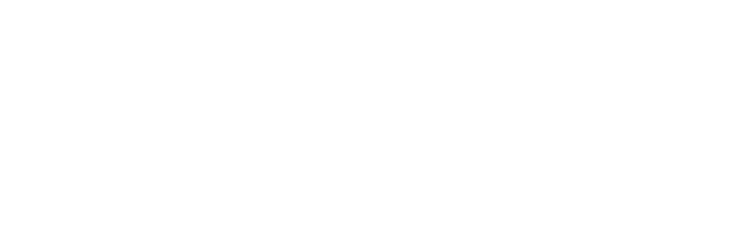

写真/御崎神社の境内に祀られるエビス神と、大謀網の唄い込みの様子

講師/川島 秀一氏

(東北大学災害科学国際研究所シニア研究員)

エビス石、鯨塚が物語る

「寄り物」という恵み

唐桑半島の南端にあり、 漁師に信仰されてきた御崎(おさき)神社。その境内に「エビス石」がある。浜に打ち寄せられた人の形をした石を、漁業の神であるエビス神に見立てて祀ったものだ。また、付近の遊歩道には「鯨塚」というものもある。古来、浜に打ち上げられたクジラは食用にされたが、その霊を鎮めるために建立されたと考えられる。

エビス石や鯨塚の類は、三陸沿岸によく見られるが、こうした浜の漂着物は「寄り物」とも呼ばれる。一方、クジラやジンベエザメなどを「エビス」と呼ぶ地域もある。それら大型の海洋動物が、カツオをはじめとする回遊魚を引き連れてくると考えられてきたからである。

すなわち、エビスは「寄り物」を示し、「寄り物」は海からの授かりものだ。海流にのってくる漁の対象魚ばかりではなく、石ですらも大事にすべき海の恵みなのである。そのような漁師たちの信仰が、どのような心性に由来するのかを掘り下げる。

写真/御崎神社に祀られたエビス石。見ようによっては人の形にも見える

船霊様のご加護を求め、

伝え継がれる風習

船霊とは、豊漁と操業・航海の安全を願い、船に祀る神様である。

船霊が漁師たちにとっていかに大切な存在であるかは、東日本大震災の津波被害の際にも、それを物語る場面が見られた。例えば気仙沼市の唐桑では、陸に打ち上げられて半壊した船から、最初に取り出されたのが船霊であり、船主はそれを自宅の神棚に祀った。南三陸町の歌津では自宅前に打ち上げられ、壊れた船の船霊に船主は毎朝手を合わせていた。

漁は男の世界と思われがちだが、船の祭祀においては女性の関わりも多い。例えば、大船渡市赤崎町では、船霊の神体となる人形を船大工の娘が作り、同市末崎町では船大工の夫人が作る習わしがある。不漁続きのときには祈祷をしてもらうオカミサン(巫女)も漁師たちにとって大切な存在だった。

漁師の営みは、豪胆さや勇壮さが強調されがちだが、海の営みの永続への願いが、陸の営みとどのように結びついているのかを船霊との関わりを通して見る。

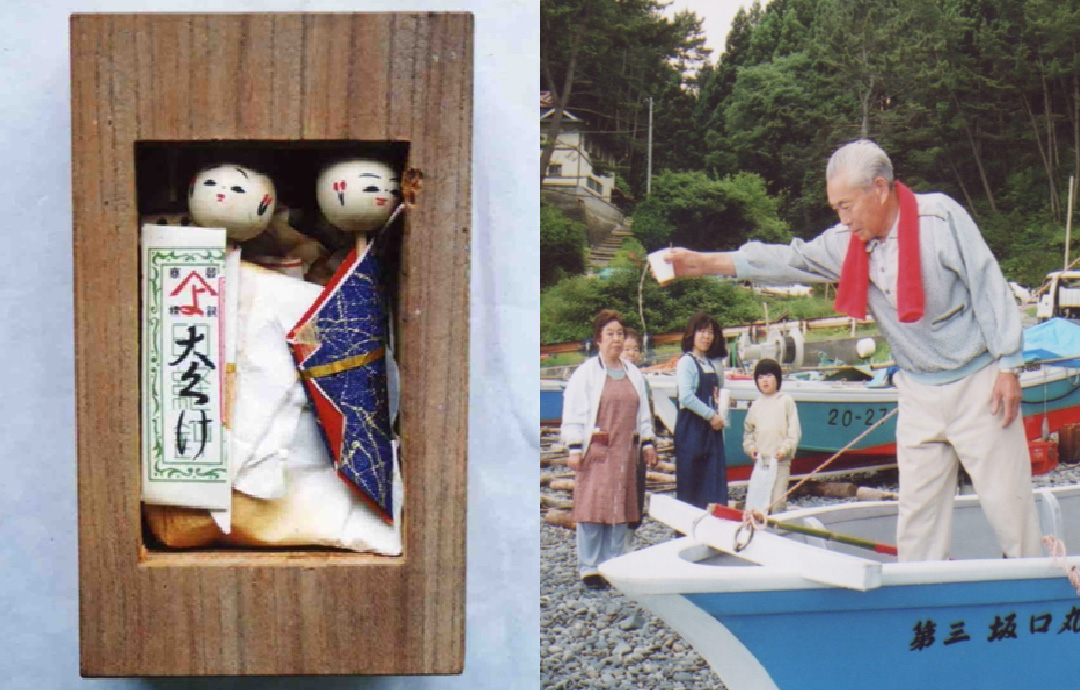

写真/船霊のご神体と、船下ろしの様子。船の先端部・ミヨシに船霊を祀ることが多い

海の底に棲む龍神と

生き抜く知恵

龍神は、一般には水を司る神とされるが、漁師たちが信仰する龍神は海の底にいる。エビスが海の向こうから恵みをもたらす神であるのに対し、龍神は災いを引き起こす神としても恐れられる存在だ。津波も、海の底の龍神が起こす大波だと言い伝える地域がある。

その龍神は金物を嫌う。そのため、漁師の間には金物を海に落としてならないという禁忌(タブー)があり、金物禁忌は全国的に見られる。だが、三陸地方にはこの禁忌を犯したときに、災いを回避するための独特な風習が伝わる。それが「失せ物絵馬」である。

「失せ物絵馬」の風習が興味深いのは「金物を海に落とした」ことを過失とするのではなく、「龍神に奉納した」という自らが意図した行為にすり替えるところにある。それは、事実を捻じ曲げた都合のよい解釈に思える。しかし、その行為の裏には、龍神が引き起こす自然の驚異にひるまず、苦難を乗り切ろうとする漁師たちの「生き抜く知恵」が働いている。

写真/八大龍神碑に貼られた「失せ物絵馬」(大船渡市三陸町下甫嶺)と、宝剣奉納(釜石市佐須神社)

講師:川島 秀一氏

1952年、宮城県気仙沼市生まれ。法政大学社会学部卒業。総合研究大学院大学博士(文学)取得。リアス・アーク美術館副館長、東北大学教授、日本民俗学会会長などを歴任。現在は東北大学災害科学国際研究所シニア研究員、日本カツオ学会会長。福島県新地町で漁船に乗りながら研究を行っている。『漁撈伝承』(法政大学出版局)、『海と生きる作法−漁師から学ぶ災害観』(冨山房インターナショナル)など著書多数。