特集バックナンバー

知っておいしい

海の謎別ウィンドウで開きます

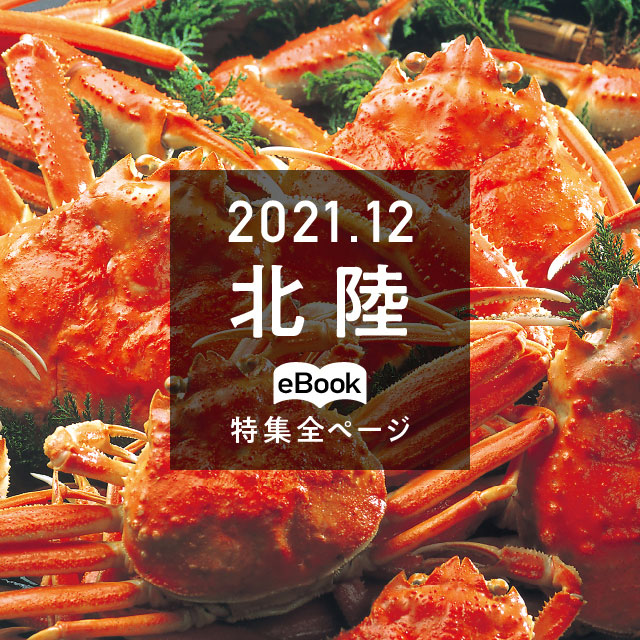

カニ、タコ、イカなど、背骨を持たない無脊椎動物たちが、北陸の漁場をにぎわせる冬。そんな“ほねなし”たちをこよなく愛する分類学者が、各地の水族館を探訪。さらに、能登半島地震を経て、営業を続ける能登の町鮨と定置網をめぐる旅へ。

北国のファッションを

めぐる旅別ウィンドウで開きます

風雪吹きすさぶ北国の人々にとって、「衣服」は暮らしに深く根付いているものだ。もはや伝統的と呼ばれる衣服でも、その成り立ちをひもとけば現代のファッションとの共通点が見えてくる。北国の衣服とともに、着ることの意味を考えてみた。

山手文士の

住みたい沿線年代記別ウィンドウで開きます

山手線が環状運転を開始して100周年。近代文学の礎を築いた文士たちは、それぞれの思いで沿線に住居を構え、傑作の数々を書き下ろした。当時の地形に思いを馳せれば、移り変わってきた東京の街の姿が浮かびあがってくる。

佐渡の

がっこう別ウィンドウで開きます

昔はみんな、子どもだった。そして、学校に通っていた。校舎のことや通学のこと、一人一人がいろいろな記憶を持っている。佐渡には、地元で愛された校舎を活用し、広くしまれている場所があるという。いつかの記憶を胸に、佐渡の学校へ。

信州・峠が語る、

大地と人の物語別ウィンドウで開きます

峠は地域を区切る境界だった。峠の先には異なる世界がある。異なる世界からは、さまざまな刺激がもたらされた。日本一峠が多いという長野県は、多くの刺激と出会った土地ともいえる。そうして長野には、多くの魅力が生まれることになる。

いわて

怪異探訪別ウィンドウで開きます

民話の里である遠野の夏は、草木がいっそう茂り、不穏な気配が増す。やがて、岩手に秋まつりの季節がくる。収穫の喜びや日々の安寧を、舞や山車に託して祈りを捧げる。岩手には、陰と陽を受け止め生きる風土がある。

山形ことばと

夏ごはん別ウィンドウで開きます

牛って、どんなふうに鳴く? そんな問いから始まった「ことば」と「味」をめぐる山形の夏の旅。案内役は山形弁ラップで話題の山口岩男さん。「べーべー」「も~も~」「ばぁーばぁー」。牛の鳴き声に導かれ、旅が進む。

アガる

民謡採集の旅別ウィンドウで開きます

昭和初期、失われつつあった日本の民謡を記録すべく各地を巡り始めた民謡研究家、町田佳聲。民謡専門のDJユニット「俚謡山脈」とともに、佳聲を採集へと駆り立てた民謡の魅力を探る旅へ。さらに、今も人びとを熱狂させる民謡のまちへ。いざ。

アインシュタインが

見た東北別ウィンドウで開きます

いまからおよそ100年前、アインシュタインは東北大学や松島を訪れ、科学の未来に期待を寄せた。彼は何に心を動かされたのか。残された言葉を手がかりに、偉大な科学者の足跡を追った。さらに南三陸へ。東北大学の最先端の知にふれる旅に出た。

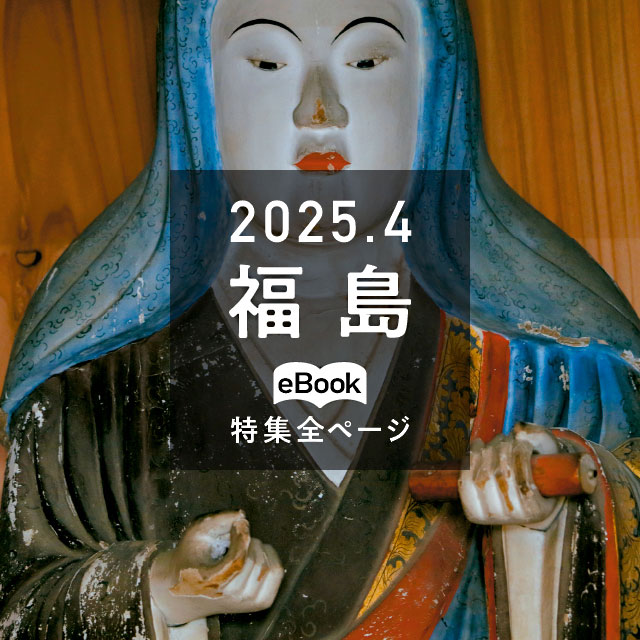

八百比丘尼伝説と

会津の長寿食別ウィンドウで開きます

朝鮮半島から会津へ。舟運と街道が運んだのは品物だけではなかった。人魚の肉を食べ800年生きた八百比丘尼の伝説もまた、金川寺にたどり着いた。不老長寿の夢は、オタネニンジンにも宿る。会津文化の源流をたどる旅へ。

東京

山手千景別ウィンドウで開きます

江戸時代は、高台から名月や眼下の海岸を楽しんだ風光明媚な街、高輪。いま、高輪沖には近未来的な都市が出現している。この変貌著しい街を、古い写真を携え今と昔を見比べながら歩く。そして、山手線沿線の新しい景観を探しに出かけた。

伊豆、

春の手仕込み帖別ウィンドウで開きます

伊豆は食の半島だ。土地の人びとは、山や海に分け入り素材をとり、工夫を凝らして届けてきた。豊かな食には「人の手」が宿る。手によって、素材は食材に、食材は食品や料理になる。旬のものをとってきて食べるまでを見つめる、伊豆の旅。

山梨ハタオリ

初買い旅別ウィンドウで開きます

富士吉田市、西桂町は伝統織物の産地。この界隈が元気な理由は、フジヤマテキスタイルプロジェクトにあるらしい。東京造形大学の学生たちの力を借り、自社商品の開発を目指す。学生たちを機屋に引き入れた産学コラボのひと模様が楽しい。

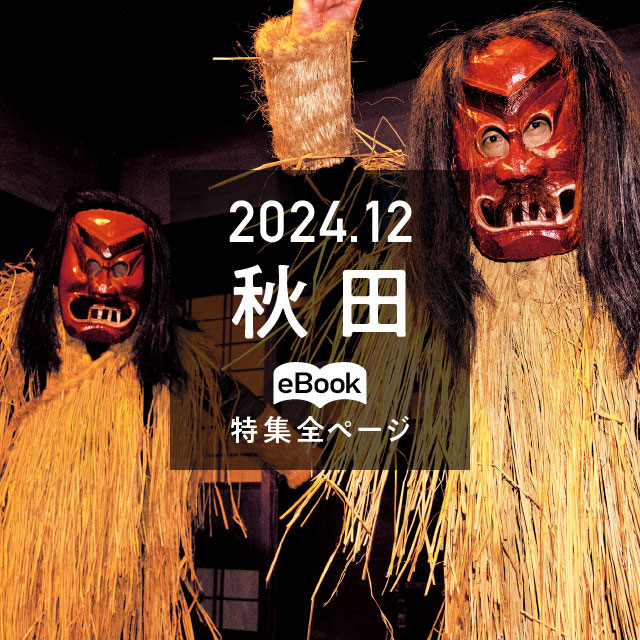

秋田で祝う

年越しと新年別ウィンドウで開きます

秋田県は全国最多、17件の国指定重要無形民俗文化財を持つ。そのうち5件が、新年を迎える行事として冬のさなかに行われている。凍てつく北風にも負けない熱気にあふれ、新年の福を呼ぶ行事でもある。幸せな一年を祈り、秋田への旅に出た。

筑波山、

万葉の恋の話別ウィンドウで開きます

西の男体山、東の女体山が仲睦まじく並ぶ筑波山は、“恋の山”と呼ばれることがある。万葉の時代には男女が集い歌を交わし、想いを伝えあう祭事も行われていたという。いにしえの恋模様に、現代歌人が新たな恋物語を重ねる、筑波の旅。

北陸、

食の国から。別ウィンドウで開きます

能登杜氏の酒が人々の絆を育み、その思いが広がっていく。富山の朝、バタバタ茶が心を溶かし、温かな心の交流が生まれる。福井の冬、報恩講料理に込められた伝統と愛が、家族の絆を結ぶ。食の力がこの地に息づき、未来へと続いていく。

みちのく

ロングハイク考別ウィンドウで開きます

さかのぼること5年前、三陸海岸沿岸が一つの長い道でつながった。それも、歩くための道だという。人びとはなぜ、歩く旅をやめないのだろう。そんな問いをたずさえ、三陸へ。ロングトレイルと二人の歩く偉人の足跡をたどる、旅に出た。

上杉家に咲いた

布の花別ウィンドウで開きます

新潟県は、奈良時代から布の産地として知られ、その原料である青苧の一大生産地でもあった。その歴史を調べてみたら、戦国時代の越後の武将・上杉謙信、さらには現在、越後妻有で展示されている現代アートの作品にまでつながっていた。

信州

夜のぼうけん別ウィンドウで開きます

「皮膜を広げてすい~っと空を飛ぶ巨大生物は、見慣れているつもりではある」と、G.Masukawaさん。ただしこれは翼竜の話。ムササビを見るのははじめてと言う。ピッキオの案内のもと、軽井沢の夜の森へと分け入った。大町市では湖上で星空を楽しんだ。

旅する

北の考現学別ウィンドウで開きます

今、目の前に見える風俗を観察し、現代を読み解く「考現学」を提唱した建築家・今和次郎(こん わじろう)。それを故郷の青森で実践し、作品に描いた版画家・今純三。考現学の視点を携えて、五感を解放し、青森の暮らしの風景を旅しよう。

まきばの

ちば探訪記別ウィンドウで開きます

徳川家康は、千葉に軍馬の本格的な生産牧場を築く。8代将軍吉宗は乳牛を育て乳製品の製造を始める。明治には御料牧場となり、日本初のサラブレッドを生産する。日本の競走馬と酪農の文化にふれるために、始まりの地・千葉を訪ねた。

将棋とおやつを

めぐる旅別ウィンドウで開きます

将棋駒生産で日本一を誇る天童市。駅には誰もが将棋を指せる道場があり、未来の棋士たちが鍛錬を積んでいる。春の風物詩は人間が駒となる「人間将棋」だ。春はまた、始まりの季節。お菓子や果物は何かに挑む人の絶好のエネルギー源だ。誰もが楽しめる、将棋とおやつをめぐる旅へ。

タイムカプセルが

語る北陸別ウィンドウで開きます

2024年早春、福井にある二つの特徴的な博物館を訪れた。一方は生物の化石、もう一方は湖の底にたまった7万年分の泥を標本にして展示している。過去の地球からの贈りものは、われわれに何を教えてくれるのだろうか。

音楽のある詩を紡ぐ人

萩原朔太郎別ウィンドウで開きます

普段の話し言葉を使い、自由に表現する口語自由詩を確立し、その後の詩人に大きな影響を与えた詩人・萩原朔太郎は、かく言う。詩は音楽であり、声に出して読むべきだ、と。現代のミュージシャンにまで影響を与え続けているその創作の源泉を探り、「言葉とは何か」を掘り下げる旅に出た。

秋田の

ミラクルマーケット別ウィンドウで開きます

自社でバスを走らせ、隣村までお客さんを迎えに行く「スーパーモールラッキー」。秋田で親しまれるパンメーカー「たけや」にお惣菜自慢のスーパー「せきや」。昔ながらの風景が残る「五城目朝市」や「本荘駅前朝市」。日々のお買い物を楽しませてくれる、秋田のミラクルなマーケットへ。

とちぎ、

土をめぐる冒険別ウィンドウで開きます

今回の旅のテーマは栃木の土。案内人は世界を旅しながら土を採掘する土壌学者の藤井一至さんと、噴火を研究する火山学者の下司信夫さん。日光、鹿沼へ、異なる視点から謎多き土を読み解く旅にでた。さらに足をのばして益子へ。濱田庄司が愛した益子の陶土の魅力に迫った。

ディスカバー

NAGANO WINE別ウィンドウで開きます

長野県は近年、良質なワイン生産県として、国内外に知られるようになってきた。大手メーカーや地元資本のワイナリーに加え、ここ数年で家族経営の小さなワイン農家が増えている。個性豊かで物語に満ちたNAGANO WINEを訪ねてワイナリーやレストランをめぐる旅へ。

黄門さまの

ロングトレイル別ウィンドウで開きます

徳川光圀は諸国漫遊を旅した名君として知られるが、これは後年に作られたフィクションだ。実際の光圀は隠居後、現在の常陸太田に居を構え、水戸藩領内を盛んに旅していたという。江戸時代の旅人の気分になって、黄門さまゆかりの地をめぐるロングトレイルへ。

只見線からはじまる

越境の旅別ウィンドウで開きます

2022年に全線で運転を再開した只見線と、その北を走る磐越西線は、福島県と新潟県の県境を越える路線だ。ローカル線で県境を行ったり来たり。エッセイストの酒井順子さんが県境ハンターの田仕雅淑さんをパートナーに出かける、乗り鉄×県境旅エッセイ。

また、短歌甲子園の

夏が来る別ウィンドウで開きます

世は空前の短歌ブーム。そのきっかけをつくったともいえるのが、短歌甲子園だ。順位を競うだけではない、仲間との絆も深まる舞台に向けて奮闘する高校生の姿を紹介する。さらに、仲間たちと文芸活動に打ち込んだ、宮沢賢治の若き日の姿を追った。

東北の宝物を

見に行こう別ウィンドウで開きます

岩手県北部から流れ出し、宮城県石巻市で太平洋へと注ぐ北上川は、東北一の大河だ。下流域に広がるヨシ原は、日本の原風景ともいえる景色である。多様な生き物を育て、郷土料理を生み、文化財を守ってきたヨシ原を多角的に探る。

踊る、

新潟。別ウィンドウで開きます

江戸時代末期、日本海側屈指の湊町だった新潟。古町かいわいを歩くと、当時のにぎわいを感じることができる。江戸時代の盆踊り図に着想を得た新潟下駄総踊りやNoism Company Niigataの奮闘を通じて、新潟市の文化的な豊かさを体験していく。

江戸の都市デザインを

旅する別ウィンドウで開きます

「の」の字にお濠を張り巡らせた江戸城下町。現代の東京の町にも通じるこの原型を描いたのは、徳川家康。東京の至るところに潜む、江戸という都市を巧みにデザインした家康の仕掛けを探しに、東京の中心部へ。さらに、東京郊外へと旅をする。

白神からの

贈り物別ウィンドウで開きます

有史以来、津軽の人々にさまざまな形で恵みを与えてきた白神山地。2023年、世界遺産登録30周年を迎える。この森を現代のマタギとともに歩くことで、人と森との付き合い方を学ぶ。そして、白神からの贈り物である食の恵みの数々を食べ歩く。

会津ものづくり

新時代へ別ウィンドウで開きます

歴史が息づく会津の地に花開いた、会津本郷焼や会津塗をはじめとするものづくりの文化。そのなかで静かに、しかし力強く新たな動きが続いている。伝統を踏まえつつ時代を切り開こうとする取り組みとは。挑戦を続ける人々の物語を訪ねる。

土方歳三、

栃木で奮闘す別ウィンドウで開きます

明治という新時代が始まった1868年、旧幕府軍と明治新政府軍による内戦、戊辰戦争が起こった。会津や函館の戦いは有名だが、栃木での激しい戦闘と、そこでの土方歳三の活躍は、あまり知られていない。栃木の戊辰戦争と土方の足跡を追った。

伊豆、

富士見遊戯別ウィンドウで開きます

伊豆の冬は富士が映える季節だ。遠い昔、本州のはるか南にあった火山の群れが本州に衝突して誕生した伊豆半島。そんな太古の火山から、日本一の火山を眺めるロマンを携え、天空から眺望を楽しむ旅へ。伊豆は富士見を堪能できる遊び場だ。

北陸へ

進路を取れ別ウィンドウで開きます

16世紀後半の北陸地方は、流通の大動脈、日本海水運の拠点を多数持つ魅力的な土地だった。日本の覇者になろうとしていた織田信長も、見逃すことはなかった。北陸の文化や風土に、今も見え隠れする信長の影を追って、北陸へ向かった。

常陸国。

水の旅、川の旅別ウィンドウで開きます

平安時代、霞ヶ浦一帯には香取海と呼ばれる広大な内海が広がり、水上交易の一大拠点になっていたという。なぜ香取海は消えて霞ヶ浦だけ残ったのか。地政学的にどんな意味を成す場所だったのか。悠久の時に思いをはせる旅に出た。

鉄道開業

タイムトラベル別ウィンドウで開きます

2022年は、日本の鉄道が開業して150年の年だ。時代の大きな変革を迎えていた日本は、近代化の道をひたむきに走っていた。近代化をけん引した鉄道の、開業当日の様子を紹介。また、現在の路線を辿りながら、150年前に思いをはせる旅に出た。

新潟の食は

佐渡にあり別ウィンドウで開きます

新潟県は東西二様の食文化が入り混じる交差点だ。中でも、食の豊かさにおいて「佐渡」は群を抜いている。多彩な魚介がそろう市場や町鮨、さらに独自の食文化を伝えるお店を巡る旅へ。さあ、新潟港からフェリーに乗ろう。

名城を生んだ

フォッサマグナ別ウィンドウで開きます

地質学者と中世史の専門家、地元のスペシャリストが集い、わいわいがやがや。北陸新幹線に乗ってフォッサマグナが貫く信州の城を訪ね歩く地質×歴史の異色コラボ。ふか~い沼の底からいざ出陣!

走れ!

甲斐黒駒別ウィンドウで開きます

山梨は古代より馬の産地だった。甲斐黒駒というブランド馬が聖徳太子の愛馬となり、富士山へ飛んできたという伝承もある。その山梨に、日本在来馬に乗馬できる牧場がある。馬とふれあい、名馬・甲斐黒駒の伝説を追う旅へ。

野球王国・北東北と

宮沢賢治の青春別ウィンドウで開きます

花巻東、金足農業、八戸学院光星など、注目を集めてきた北東北の高校野球。夏の全国大会、東北勢を地方大会から見届ける旅へ。さらに、宮沢賢治が青春を共にした親友の四番バッターや、球界の偉人との奇縁をひもとく。

南東北は

クラフト酒が花盛り別ウィンドウで開きます

春も盛りの南東北。旅にはいい季節で、旬の食も多い。また、南東北には世界が注目する蒸留所があり、山形新幹線沿線にはクラフトビール醸造所が点在する。作り手の思いを聞き、土地の食を楽しむ旅に出た。

湯・花・食でめぐる

令和版、お殿様の旅別ウィンドウで開きます

政治や行政に忙しかった江戸時代のお殿様。彼らに休日はあったのか。調べてみれば公務の合間に自分たちなりの楽しみ方を見つけていた。新幹線という駕籠に乗り宮城、福島、山形へ。お殿様の休日を楽しんだ。

小布施。

北斎ミステリー紀行別ウィンドウで開きます

長野県の静かな農村部の町、小布施を有名にしたもの。それは日本を代表する浮世絵師・葛飾北斎の貴重な肉筆画である。北斎の絵が、なぜ、小布施にあるのか。葛飾北斎、謎解きの旅が始まる。

下野国で見せた

二宮金次郎の才覚別ウィンドウで開きます

江戸時代後期、疲弊した農村を再生させる復興請負人がいた。その名は二宮金次郎。資本主義の父・渋沢栄一をはじめ、現代企業の経営者に影響を与えた人である。彼の業績を追って、栃木県をめぐる旅に出た。

海辺の

柑橘系年代記別ウィンドウで開きます

伊豆半島や相模湾の沿岸は、太陽の光と、海からの照り返しを受け、柑橘が育つ古くからの産地。ダイダイやレモンが新たなかたちで広がる熱海の街と、栽培の歴史をつくってきた農家や問屋を訪ねた。

文士が求めた、

北陸の蟹別ウィンドウで開きます

北陸新幹線開業により東日本にも浸透しはじめた、“蟹ツーリズム”。北陸の蟹の美味にいち早く気づき、広めたのが北陸にゆかりの深い文士たちである。石川、富山、福井を巡り蟹の味わいを紹介していく。

列車で行く

ぶらり茨城別ウィンドウで開きます

茨城県のほぼ全域にあたる常陸国は、奈良時代に編纂された「常陸国風土記」に常世国、つまり理想郷とたたえられている。それが1300年の時を経て、どのような姿になっているのかを見に、列車に乘った。

東京野遊び

エスケープ別ウィンドウで開きます

東京の西の果てには、多摩川上流の山あいの渓谷や、深い森に包まれた大自然が広がっている。冒険心をくすぐるフィールドで、山や川に遊び、焚き火を楽しむ、野遊びの旅へ。

東北、

5億年の旅路へ。別ウィンドウで開きます

東北に残された化石や地層からは、岩手に鉄と金をもたらした大地の営みや、日本列島形成の過程など、壮大なジオストーリーをひもとくことができる。5億年の記憶が散りばめられた東北の大地を旅した。

東北、

食の未来の担い手たち別ウィンドウで開きます

東北は食材の宝庫。ブランド野菜で新たな食文化を生む福島県郡山市と、ホヤの好漁場として知られる宮城県沿岸部を訪ね、産地でしか味わえないおいしさと、その担い手たちに会いに行った。

ミクロの世界が支える

東北の森別ウィンドウで開きます

東北の森は豊かだ。その豊かな森を支えてきたのは、実はコケ、粘菌、キノコといったミクロの世界の住人たちだ。東北の森に出掛けたら、足元を見つめてみよう。そこに豊かな森をつくった秘密が隠れている。

明治、

建築新時代到来別ウィンドウで開きます

明治時代、県令・三島通庸がまちづくりを行った山形には、今見ても斬新なデザインの擬洋風建築が建設された。西洋の文化を積極的に取り入れた、東北人の進取の精神を再発見する。

サウナーと愉しむ

東北温泉道別ウィンドウで開きます

サウナ愛好家と共に、東北の古きよき温泉文化の魅力を再発見。温泉教授との対談に、古式のスチームサウナ「むし湯」探訪、温泉銭湯めぐり。きっと“ととのう”温泉旅へ。

伊達政宗、

400年の計別ウィンドウで開きます

慶長16(1611)年、伊達政宗は国づくりのさなか、大災害に見舞われた。数多く残された政宗の直筆手紙から、災害を乗り越え、理想の国づくりを進めた為政者としての素顔に迫る。