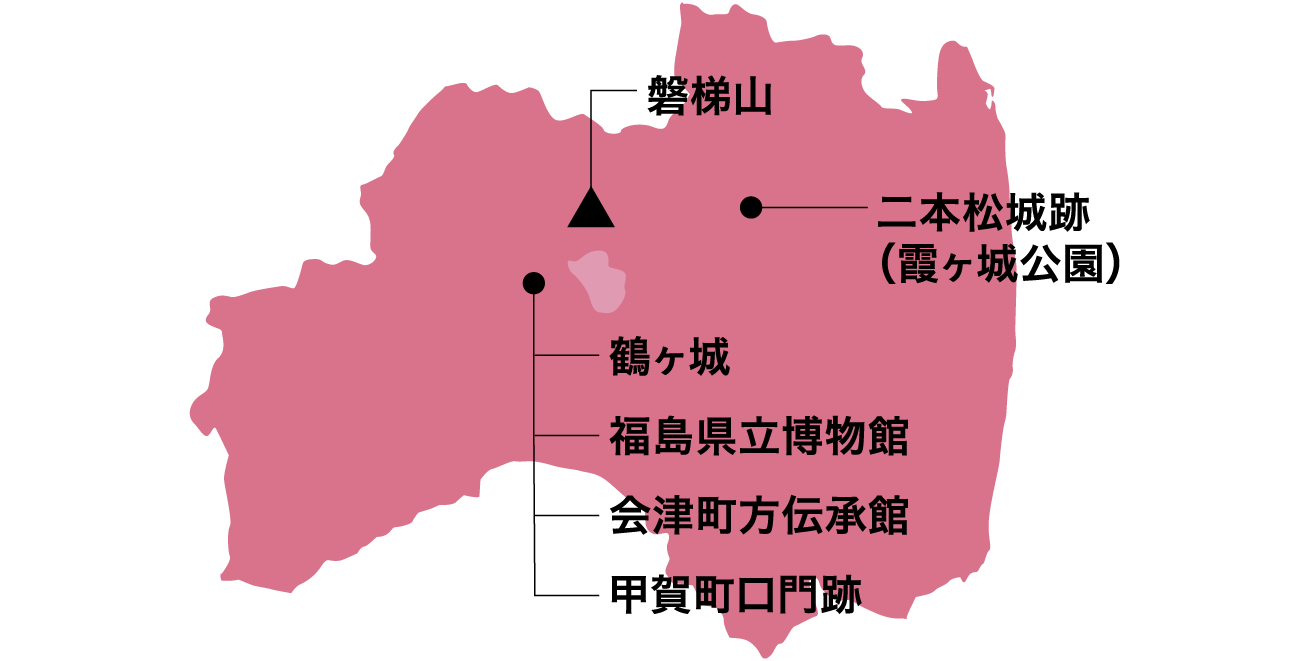

「会津に刻まれた武将たちの夢の跡」

福島県立博物館

常設展では原始時代から現代までの福島の歴史、自然、民俗、文化を展示。「けんぱくハイライトツアー」では展示解説員が見どころを約30分で案内する(土・日・祝祭日が中心)。学芸員や講師を招いての各種講座も多数開催。

- 住所/会津若松市城東町1-25

- 交通/JR「会津若松駅」よりバスで「鶴ヶ城三の丸口」下車すぐ

- 電話/0242-28-6000

- ホームページ/福島県立博物館

会津町方伝承館

氏郷の会津入部に伴われた、近江日野の木地師や塗師によって発展したとされる会津漆器の他、絵ろうそくや張り子など、氏郷が産業の基盤を確立したといわれる会津の伝統工芸、民芸品などを展示、販売している。

- 住所/会津若松市大町2-8-8

- 交通/JR「会津若松駅」より徒歩約7分

- 電話/0242-22-8686

- ホームページ/会津町方伝承館

近江日野城で生まれ、松坂を経て、会津に入部した氏郷。故郷の綿向神社参道にあった「若松の森」にちなみ、会津の黒川から若松に名前を改めさせたといわれます。

鶴ヶ城

黒川城から鶴ヶ城と城の名前を改めたのが氏郷。別名・若松城。「利休七哲」にも数えられた氏郷は、自害した千利休の次男・少庵を城内にかくまった。現在、少庵ゆかりの「茶室麟閣(りんかく)」が本丸内に移築復元され、抹茶などが楽しめる。

現在の天守の赤瓦は幕末の姿を再現したもの。江戸時代の古い時期の絵図に描かれている黒い瓦は、釉薬がかかっていないため浸透した水が凍結して割れやすいものでした。氏郷の時代には秀吉の影響か、大坂城のように金箔を張った瓦もあったようです。

二本松城跡(霞ヶ城公園)

政宗が長きにわたる猛攻の末に落とした二本松城は、近世まで奥州の要の役割を果たしていた。現在は発掘調査の結果に基づき、江戸時代の各時期の石積み様式で本丸および周辺部の石垣が復元されている。

- 住所/二本松市郭内3

- 交通/JR「二本松駅」よりバスで「郭内」下車、徒歩約15分

- 電話/0243-55-5154(二本松市役所文化課 文化振興係)

- ホームページ/霞ヶ城公園

桧原方面から会津を攻め切れなかった若き日の政宗は、時間をかけて磐梯山を東から周り込み、二本松城などを一つ一つ攻略していきました。地道な挑戦を続ける姿は、晩年の英雄的なイメージとは異なるように思います。

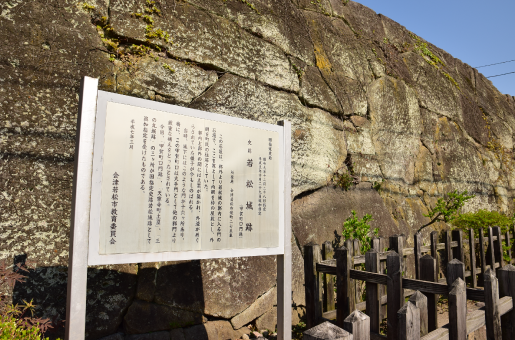

甲賀町口門跡

氏郷は若松城下を武士の住む郭内と町人の住む郭外にわけ、濠、土塁、16 の郭門によって仕切って城下町を整備した。甲賀町口の石垣は現存する郭門の一部。若松城跡として国指定史跡に指定。

- 住所/会津若松市栄町4-49付近

- 交通/JR「会津若松駅」よりバスで「会津若松市役所前」下車、徒歩約5分

- 電話/0242-23-8000(会津若松観光ビューロー)

- ホームページ/甲賀町口門跡

東北地方で姿の整ったお城は他にあっても、外構えをきっちり造ったお城はそうはありません。豊臣政権の理想を町づくりのモデルに、身分や地位の差を示したのかもしれません。

葦名氏の時代の黒川城も、鶴ヶ城とほぼ同じ位置にあったと考えます。博物館があるのは本丸の東側に位置する三の丸跡。堀があった場所をサツキの生垣で示しています。