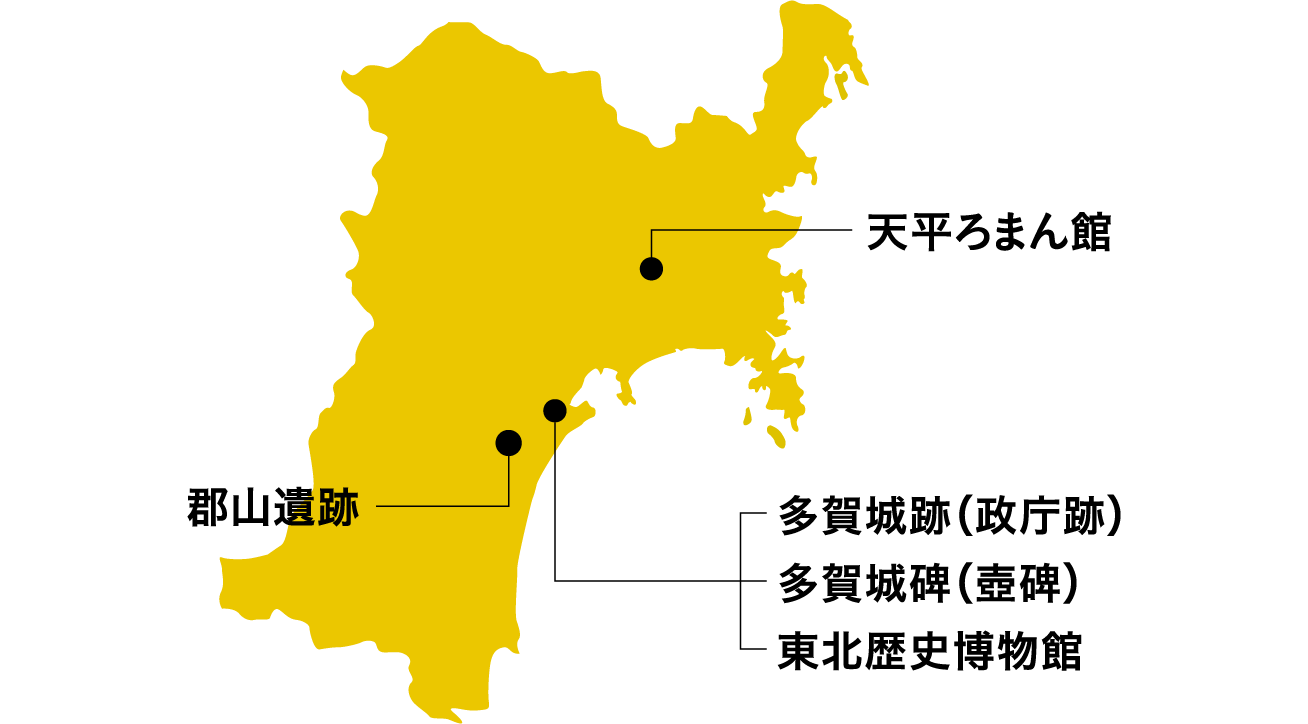

「古代ロマンは多賀城から」

東北歴史博物館

旧石器時代から現代に至るまでの東北全域の歴史が分かる博物館。人々の暮らしや文化、信仰などを歴史的背景とともに展示。蝦夷(えみし)が使っていた武器や土器をはじめ、多賀城跡から出土した瓦などの遺物が見られる。

- 住所/多賀城市高崎1-22-1

- 交通/JR「国府多賀城駅」下車すぐ

- 電話/022-368-0106

- ホームページ/東北歴史博物館

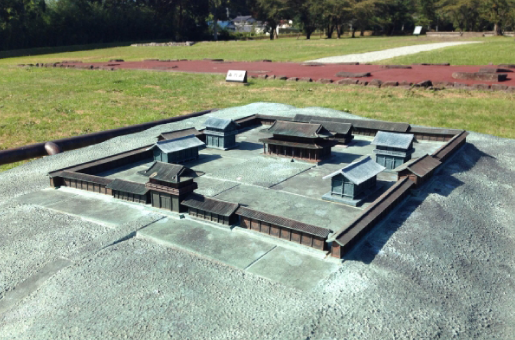

多賀城跡(政庁跡)

ヤマト政権の支配が及んでいなかった東北地方を統治するために創建された役所(城柵)跡。行政機関である国府と軍事機関の鎮守府が配置され、東北の拠点となった。蝦夷との反乱や天災などで被害を受け、4回建て替えられた。

- 住所/多賀城市市川

- 交通/JR「国府多賀城駅」より徒歩約20分

- 電話/022-364-5901(多賀城市観光協会)

- ホームページ/多賀城跡(政庁跡)

万葉集の代表的歌人・大伴家持は按察使(あぜち)鎮守将軍に任命され、多賀城に赴任。大伴家は武人の家柄で、父の旅人は征隼人持節大将軍として、太宰府に派遣されました。

多賀城碑(壺碑)

日本三古碑の一つで国の重要文化財。石碑には多賀城が724年(神亀元年)に大野東人によってつくられ、762年(天平宝字6年)に藤原朝獦(あさかり)が修造したことなどが刻まれている。国の名勝「おくのほそ道の風景地」に指定。

- 住所/多賀城市市川

- 交通/JR「国府多賀城駅」より徒歩約15分

- 電話/022-364-5901(多賀城市観光協会)

- ホームページ/多賀城碑(壺碑)

松尾芭蕉はおくのほそ道の一文で「行脚の一徳、存命の悦び、羇旅(きりょ)の労を忘れて、泪も落つるばかり也」と詠み、1000年も変わらぬ姿を留めている碑を目にし、感激したようです。

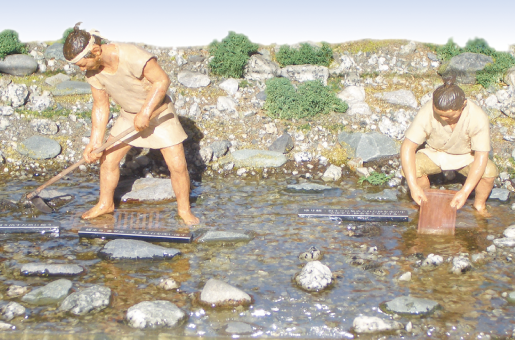

郡山遺跡

多賀城の前身として大化の改新直後につくられた官衙(かんが)跡(役所)が残る。遺跡近くの郡山中学校内では当時の建物跡の一部を再現して公開(予約制)。発掘調査で出土した平瓦と軒瓦は「長町駅前プラザ」に展示。

- 住所/太白区郡山2~6丁目

- 交通/JR「長町駅」より徒歩約15分

- 電話/022–214-8893(仙台市教育局文化財課)

- ホームページ/仙台郡山官衙遺跡(郡山遺跡)

発掘された方形の石組池は、多賀城や胆沢城にないものです。この池は、種子島や屋久島などから都へ来た隼人の儀礼と同じように蝦夷の服属の儀礼に使われたものだと思われます。

天平ろまん館

749年(天平感宝元年)、日本で初めて金が採取された小田郡(現・涌谷町)で金産出の歴史を紹介。国史跡黄金山産金遺跡には延喜式内「黄金山神社」が鎮座する。万葉集で詠まれた最北の地としても知られ、万葉歌碑が立つ。

- 住所/遠田郡涌谷町涌谷字黄金山1-3

- 交通/JR「涌谷駅」より車で約5分

- 電話/0229–43-2100

- ホームページ/天平ろまん館

小田郡で採れた金は奈良の東大寺大仏の完成に貢献しました。金の不足を憂えていた聖武天皇はこの知らせに大いに喜び、天平感宝、天平勝宝と、2回も年号の改元を行ったのです。

政府は倭国(日本)に属さない本州の北部と九州の南部を同時期に律令国家に取り込もうとしていました。ただ、東北は距離が長いので、統一に12世紀までかかったといわれます。