Suicaの仕事

「Suica」はICカードを用いた全く新しい出改札システムとして2001年にサービスを開始しました。導入後もさまざまな課題を乗り越えながら、新しいサービスを展開しています。

- 事業ミッション

- 具体的な取組み

- これから実現したいこと

事業ミッション

2001年にIC乗車券として首都圏エリアに導入したSuicaは多くのお客さまにご利用いただいており、その発行枚数は1億枚を超えています。Suicaにかかわる仕事は、利用エリアの拡大やSuica電子マネー加盟店の開拓、他企業の先進的な決済サービスとの連携、Suicaに関するシステムや端末の開発・管理など、多岐にわたります。JR東日本は、Suica事業を経営の第3の柱としてSuicaの可能性を広げるビジネスを展開しています。

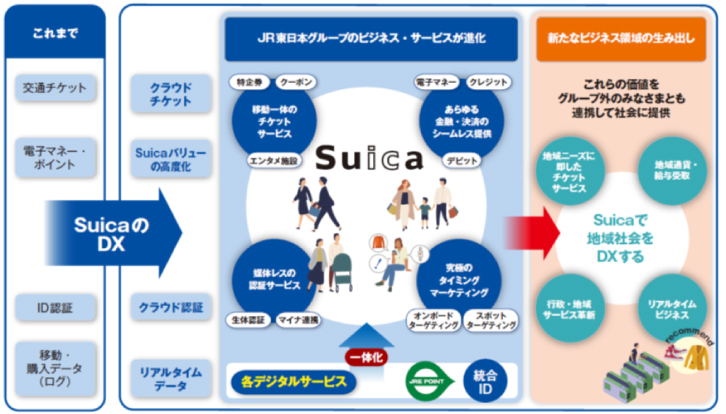

また、Suica、決済・金融を融合させ、「生活のデバイス化」を行うための新規ビジネスの検討、創出を目指していきます。

具体的な取組み

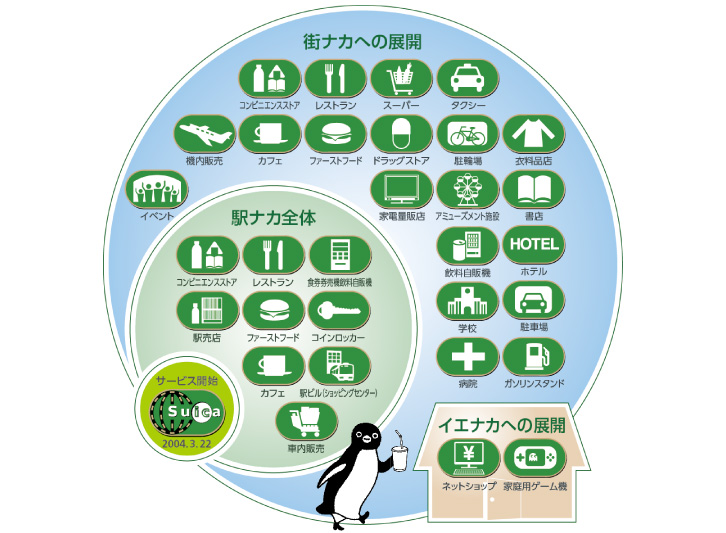

JR東日本では、Suica利用可能エリアの拡大やサービスの拡充を図るとともに、「PASMO」をはじめ、他の交通事業者が発行するICカードとの相互利用サービスの推進に取り組んできました。ショッピングの決済でご利用いただける「Suica電子マネーサービス(2004年3月開始)」について駅ナカはもとより、コンビニエンスストアや飲料自販機などの街ナカ、さらにはインターネットショッピングにいたるまで、日常生活のあらゆるシーンでSuica電子マネーをご利用いただけるよう、提携先を拡大しています。JR東日本グループ共通ポイントである「JRE POINT」の利便性を高めることによりSuicaの魅力を高めています。

ご利用のシーンをさまざまな分野に広げることにより、Suica電子マネーの利用範囲の拡大と利用促進を努めています。

また、顧客接点強化のため、グループ会社の株式会社ビューカードにてJRE BANKを開始するなど、JRE POINTとの連携強化やグループ内送客、地域間流動人口増加による地域貢献に取組んでいます。

これから実現したいこと

2013年3月から全国10の交通系ICカードによる相互利用が実現し、利便性が格段に向上しました。JR東日本では、引き続きSuicaご利用エリアの拡大とサービス向上に取り組んでいきます。

また、SuicaをNo.1電子マネーとすることをめざし、提携先のさらなる拡大や利用促進施策を展開していきます。

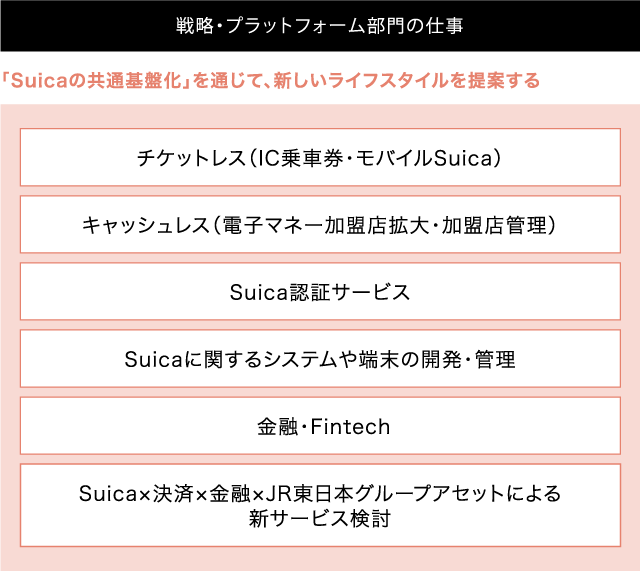

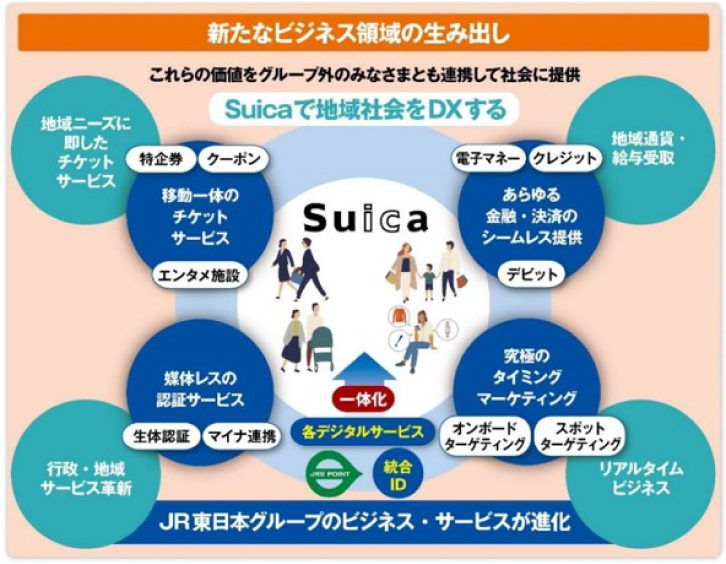

さらに、モビリティ・リンケージ・プラットフォームやデジタルチケット、ホテルのルームキーなどSuicaを活用した認証サービスを拡充していきます。こうした乗車券機能、電子マネー機能、個人認証機能を活用し、生活のさまざまなシーンでご利用いただける「Suicaの共通基盤化」を目指していきます。

中長期ビジネス成長戦略「Beyond the Border」では「Suicaの進化」による新たな「デジタルプラットフォーム」の構築を目指しています。Suica を「移動のデバイス」から、お客さまのさまざまな生活シーンにつながる「生活のデバイス」に進化させるべく、Suicaは更なるプレゼンス向上を目指しています。

仕事説明(Suica事業)

-

チケットレス(IC乗車券・モバイルSuica)

-

Suicaの利用エリアの拡大、相互利用各社との調整、モバイルSuicaや新幹線eチケットの更なる利用促進などに取り組んでいます。

-

キャッシュレス

(電子マネー加盟店

拡大・加盟店管理) -

日常のあらゆるシーンでSuica電子マネーをご利用いただけるよう、加盟店の開拓及び管理、利用促進に向けたキャンペーンの実施などを行っています。

-

Suica認証サービス

-

Suicaを様々な認証用の鍵として活用するビジネスを展開しています。

-

Suicaに関する

システムや端末の開発 -

Suicaを安心かつ便利にご利用いただくためにシステムや端末の開発を行っています。

-

FinTech連携

-

Suicaの共通基盤化を目的とした各種企業との連携に取り組んでいます。

また、JRE BANKを開始し、JRE POINTとの連携強化やグループ内送客、地域間流動人口増加による地域貢献に取組んでいます。 -

Suica×決済×金融×

JR東日本グループ

アセットによる新サービス

検討 -

Suica、決済・金融・JR東日本グループのアセットを融合させ、「生活のデバイス」としてSuicaを進化させる新規ビジネスの検討、創出。

デジタルビジネスの仕事

当社では鉄道で移動していただくお客さまにモビリティサービスに加えてリアルな生活ソリューション(エキナカ、駅ビル、広告等)を提供してきましたが、それらに加え、「Suica」などのデジタルでのお客さま接点を最大限に活かして、デジタル領域でも新たな価値・サービスを提供し、グループ収益を拡大していく、新しい領域の仕事です。

- 事業ミッション

- 具体的な取組み

- これから実現したいこと

事業ミッション

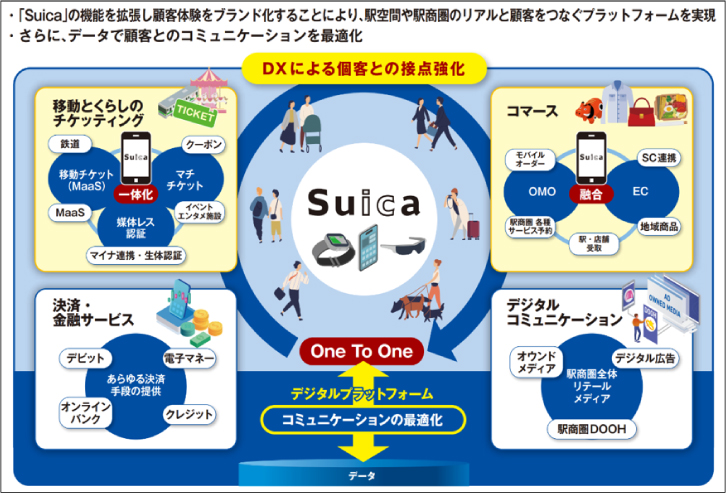

当社の強みである「Suica」を軸として、モビリティサービスをご利用になるお客さまの接点をデジタル化し、モビリティと生活ソリューションの一体的かつ良質な顧客体験(Customer Experience : CX)を創り出すとともに、デジタル領域でマネタイズできるビジネスを構築し、磨き上げる。

具体的な取組み

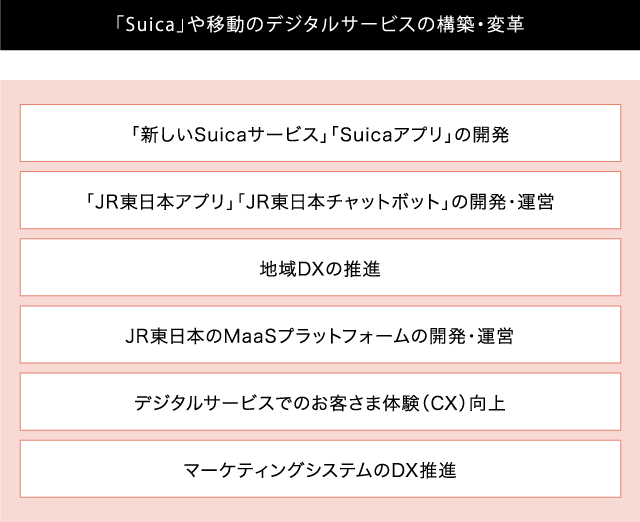

● 「Suica」や移動のデジタルサービスの構築・変革

当社の強みである鉄道を中心とした移動サービスの提供について、そのチケッティング(予約・決済)やコミュニケーション(情報提供)は、急速な勢いでデジタルサービス(モバイルSuicaやえきねっと、JR東日本アプリ等)にシフトしています。それらのデジタルサービスをお客さまにより多くお使いいただけるよう、「デザイン思考」「アジャイル開発」等でのプロダクト構築を進めています。具体的には、各種デジタルサービスをシームレスにご利用いただける「統合ID」の開発・導入、「JR東日本アプリ」や「JR東日本チャットボット」の開発・運営、他事業者や自治体等の地域の皆さまと連携した地域交通のDX推進とそれに必要なMaaSプラットフォーム「モビリティ・リンケージ・プラットフォーム」の開発・運営、お客さまニーズに合わせた柔軟なシステム開発を可能とするシステムのモダナイゼーション推進等を担っています。また、今後予定しているセンターサーバー方式への転換による「新しいSuicaサービス」のビジネス検討と「Suicaアプリ」の開発を進めていきます。

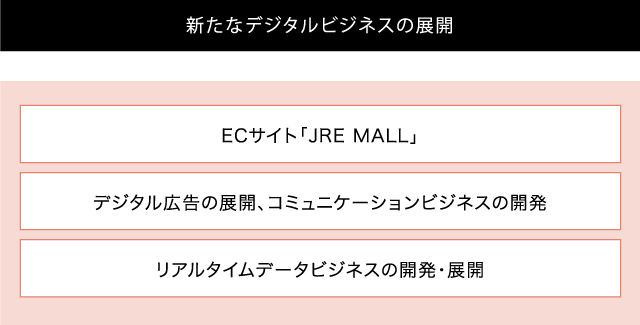

● 当社のデジタル接点を活かした新たなデジタルビジネスの展開

Suicaをはじめとした当社のデジタルサービスでの接点を活かして、収益の最大化に向けて新たなデジタルビジネスを展開しています。具体的には、鉄道の体験イベントやふるさと納税等に強みを持つECサイト「JRE MALL」、 列車の遅れや在線位置のリアルタイムデータ連携基盤「RT-DIP」、 Suica等のデータを活用したデジタル広告ソリューション「JRE Ads」等のマーケティング・システム開発を担っています。また、これにとどまらず、当社の保有するアセットやコンテンツ、ケイパビリティ、データを掛け合わせ、新たなデジタルビジネスを生み出していきます。

これから実現したいこと

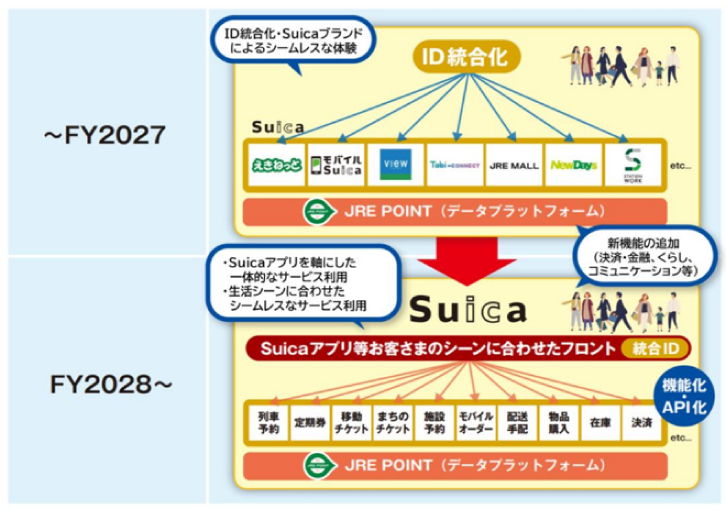

当社では、2024年6月に新しい中長期ビジネス成長戦略「Beyond the Border」を発表しました。この中で、Suicaを進化させ、お客さまのさまざまな生活シーンをつなげるデジタルプラットフォームとすることを打ち出しました。具体的には、Suica が「移動のデバイス」から飛躍的に利便性を高めた「生活のデバイス」 になり、Suica アプリ(仮称)を 2028 年度にリリースすることでお客さまのご利用シー ンにあわせたサービスを一括してご利用できるようにすることを目指しています。

仕事説明(デジタルビジネス)

-

「新しいSuicaサービス」

「Suicaアプリ」の開発 -

当社では、2024年6月に新しい中長期ビジネス成長戦略「Beyond the Border」を発表しました。この中で、Suicaを進化させ、お客さまのさまざまな生活シーンをつなげるデジタルプラットフォームとすることを打ち出しました。具体的には、Suica が「移動のデバイス」から飛躍的に利便性を高めた「生活のデバイス」 になり、Suica アプリ(仮称)を 2028 年度にリリースすることでお客さまのご利用シー ンにあわせたサービスを一括してご利用できるようにすることを目指しています。また、Suicaのシステム自体もセンターサーバー方式を採用することにより、柔軟なチケッティングサービスを提供することを目指しており、そのビジネス構築を進めています。

-

「JR東日本アプリ」

「JR東日本チャット

ボット」の開発・運営 -

【JR東日本アプリ】

JR東日本アプリは、JR東日本が持っているリアルタイムな運行情報、列車走行位置、駅の情報を提供価値とする、移動をサポートする情報提供アプリです。開発はアジャイル開発を採用した内製化を実現しており、プロダクトマネージャー、プロダクトデザイナー、デベロッパーが協力してスピーディーなプロダクト価値の提供を実現しています。

今後は、JR東日本の様々なサービスを繋ぐデジタルサービスの入口となるハブアプリを目指して開発を進め、更なるプロダクト価値の向上に挑戦していきます。

【JR東日本チャットボット】

広範な既存顧客接点での運行情報の提供をめざし、現在大きなユーザー規模を持つLINEアプリの公式アカウントからリアルタイム運行情報をプッシュ配信するJR東日本チャットボットを運営しています。運行情報のみならず、当社サービスに関する情報発信も行い、当社のデジタルサービスへの広い入口として改善を続けています。 -

デジタルサービスでの

お客さま体験(CX)向上 -

当社では、これまで事業ごとにデジタル化を進めてきた結果、モバイルSuicaやえきねっと、JRE POINTなど、グループ内に複数のデジタルサービスが存在しています。これらのサービスをわかりやすく便利に使っていただくことをめざして、お客さま体験(CX)を起点にした新たなサービス開発や継続的な改善をしていきます。代表的なものとして、各サービスを一つのIDでログイン可能となるよう「統合ID」を導入し、当社のデジタルサービスをシームレスにご利用いただけるよう整備していきます。

-

マーケティングシステムの

DX推進 -

お客さまニーズや社会環境の変化に合わせ、柔軟にデジタルサービスを改善してビジネスを成長させるためには、システムのDXを進める必要があります。最適なテクノロジーの採用、ソフトアーキテクチャーや開発手法の見直し等によりシステム全体の最適化を行い、その結果、Webサイトやアプリ等のお客さま接点“フロントエンド”と、システムの基盤でビジネスロジックを実装する“バックエンド”を独立した構成とし、APIでつなぐことなどにより、大規模なシステム改修を行わずとも、フロントエンドを柔軟かつスピーディーに改善できるようにしていきます。

-

ECサイト「JRE MALL」

-

2018年3月に開始したECサイト「JRE MALL」は、ショッピング領域ではビックカメラ等の大型テナントにもご出店いただいていることに加え、ふるさと納税事業、チケッティング事業などにより成長を続けています。また、当社ならではのセレクションとして、鉄道体験イベントや鉄道グッズの販売も行っています。今後も、Suicaを活用した移動接点でのコミュニケーションやグループ駅ビル等との連携、オウンドメディア機能の強化により、さらにビジネスを拡大していきます。

-

デジタル広告の展開、

コミュニケーション

ビジネスの開発 -

Suica等のデータを活用して効率的なターゲティングを行うことで、デジタル広告の最適化を図るソリューション「JRE Ads」を展開しています。また、当社の保有するリアルなメディア(駅のデジタルサイネージ等)での情報提供と、デジタルでの情報発信を組み合わせて、お客さまとのコミュニケーションを最適化するビジネスの創出にもチャレンジしていきます。

-

リアルタイムデータ

ビジネスの開発・展開 -

当社にしか把握できない駅や列車運行に関わるデータをリアルタイムに提供することにより、お客さまの体験向上を図り、移動を増加させることに寄与しています。例えば、経路検索に使うデータに列車の遅れを反映することにより、最新の運行状況を見ながら経路を選択できるようになります。日本においては複数の交通機関を乗り継ぐことが多いことを踏まえ、他の事業者とデータ連携することで乗換もスムーズにご案内することを目指しており、そのデータは経路検索会社等へ提供し、データを活用して多くのお客さまが便利に移動できる世の中と、持続的な価値循環スキームを構築を目指しています。また、今後はSuicaのデータを活用したリアルタイムマーケティングにもチャレンジしていきます。