主家を守るための

米沢大改造

本多正信、政重親子の尽力や兼続の広い人脈に助けられて、上杉家は消滅を免れた。徳川幕府から与えられた領地・米沢は、秀吉時代の4分の1になったが、それでも日本の中では広い領地を持つ武将の一人だった。しかし、上杉家は部下や使用人たちを解雇することなく引き連れてきたため、4分の1に減った領地での生活は困難を極めたという。ここでも兼続の才覚が、領地領民を安定させるため大いに発揮されることとなる。

武士までも鍬や鋤を持ち、農業用水を引いたり荒れた土地を開墾したりして、生活の安定を図った。当時造られた用水路などが、今も米沢の土地を潤している。また、家康の政権になったとはいえ、何かきっかけがあれば内乱が起こっても不思議ではない情勢にあった。そのため、上杉家では鉄砲製造に励み、特徴ある大口径の鉄砲を生み出してもいる。(宮坂考古館蔵)

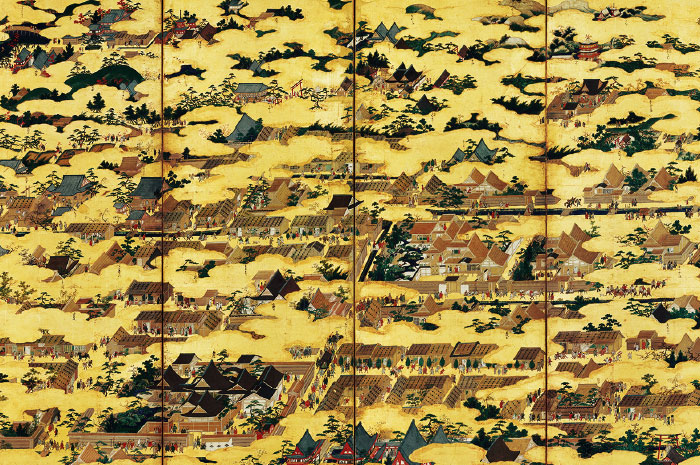

国宝の『上杉本 洛中洛外図屛風』をはじめ、上杉家に伝わり現代まで大切に残されてきたものは多い。景勝のさらに上の世代から残されてきた手紙などの文書『上杉家文書』も国宝になっている。米沢市上杉博物館では、その一部を観ることができる。文化人でもあり、日本のトップクラスの知識人との交友も篤かった兼続も、多くの蔵書を残し、今に伝えている。兼続の知識人との交友は、上杉家の存続を支える大きな力となった。(米沢市上杉博物館蔵)