絹遺産紀行

群馬県富岡市には、ユネスコの世界遺産に登録された富岡製糸場がある。海外との交易において日本の輸出主要品となっていた生糸の品質向上と増産を目指し、明治5(1872)年に創業した。当時、明治政府に仕官していた渋沢は、この工場の設置主任に任じられた。写真は富岡製糸場の東置繭所(国宝)。繭から糸を取る作業を行う繰糸所(国宝)など、明治政府が整備した官営工場の姿がほぼそのまま残っている。

写真は群馬県伊勢崎市、利根川のほとりにある島村集落。富岡製糸場と共に世界遺産に登録された田島弥平旧宅を筆頭に、大型の養蚕農家が数多く立ち並ぶ。渋沢は富岡製糸場の設置主任のほか、皇室に養蚕を教える宮中ご養蚕の責任者を命ぜられていた。そこで頼ったのが、この農村集落で養蚕を営み親戚でもあった田島家の6代目・田島武平である。武平は喜んで引き受け、自宅で働いていた従業員や親戚の蚕婦を集めて宮中での実務に当たらせた。

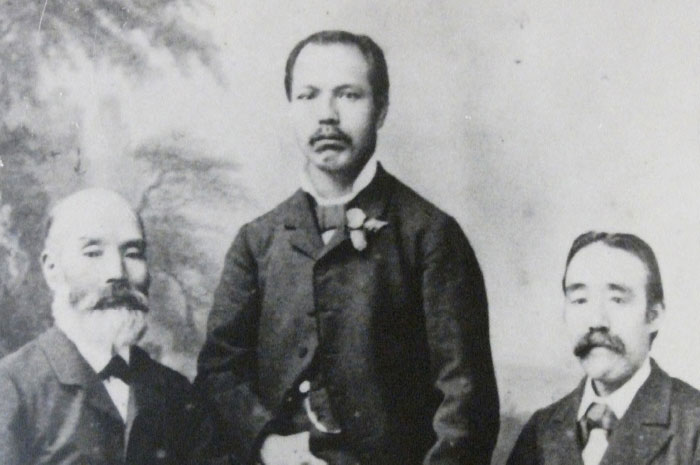

明治5(1872)年、渋沢の指導のもと、田島武平や弥平らが中心となり島村勧業会社は創業された。島村特産の蚕種(蚕の卵)の輸出に特化した会社である。創業から数年後には、徹底した品質管理が評価され、日本のトップブランドに成長した。これは、日本初の蚕種販売の会社であり、後に約500社もの会社設立に関わったとされる渋沢の最初期の仕事ともいえる。写真は、直販のためイタリアに旅立った島村勧業会社のメンバーで、左が田島弥平。(個人蔵)