新1万円札誕生!

お金のトリビア

写真は東京の兜町にあった、第一国立銀行の社屋。瓦屋根に塔屋を載せた擬洋風建築である。明治4(1871)年、西欧列強に並ぶ近代国家の樹立を目指す明治政府は、現代の貨幣制度へとつながる新貨条例を制定。その後、アメリカのナショナルバンクの制度を基にし、最終的には153行もの国立銀行を設立した。第一国立銀行はその第1号であり、渋沢は頭取を務めた。その後、兜町は日本を代表する金融街へと変貌していくこととなる。(国立国会図書館蔵)

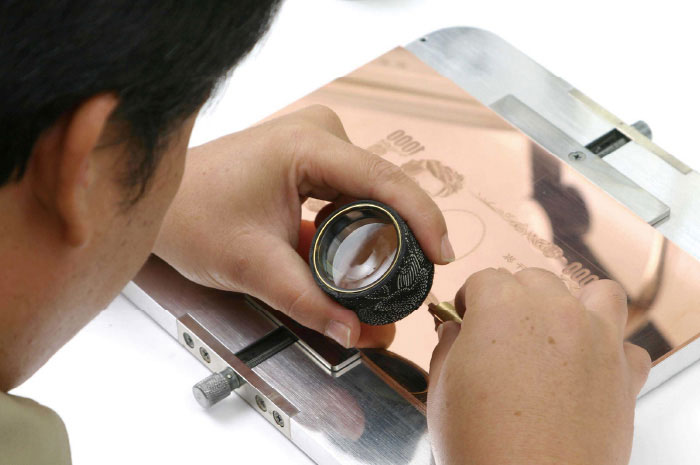

日本の紙幣は、数字や肖像、模様などが非常に細かな線で印刷されている。写真は国立印刷局に所属する、紙幣などの原版彫刻を専門に行う工芸官。現在でも原版は手彫りで製作されており、紙幣が誕生した150年前から引き継がれている技術である。これは凹版(おうはん)彫刻と呼ばれ、偽造防止に有効な超技巧であり、美的効果も併せ持つ優れた伝統技術だ。(写真提供/国立印刷局お札と切手の博物館)

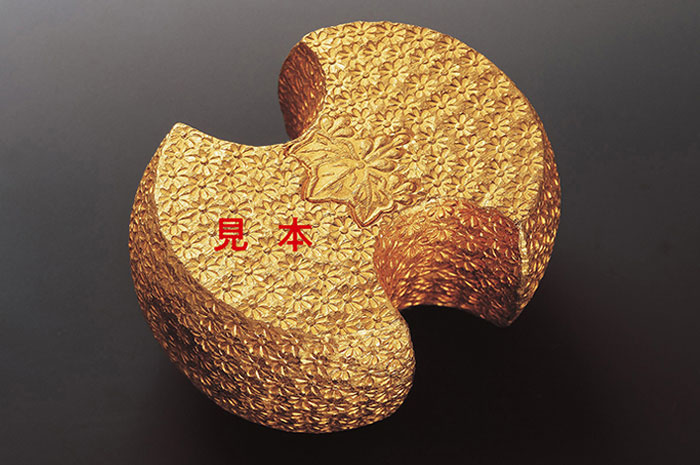

分銅金(ふんどうきん)は、日本の貨幣史を物語るお宝だ。16世紀の終わりごろの戦の絶えない時代に、権力者が有事に備え、備蓄用に造らせたという金塊である。尾張徳川家に伝来、戦前に日本銀行が買い入れた。この分銅金の形は現代も銀行を表す地図記号として使われている。時代を超え、分銅はお金を表すアイコンになっているのだ。(日本銀行金融研究所貨幣博物館蔵)