江戸時代、

世界を一周した日本人がいた!

江戸時代後期、世界一周をした日本人がいた。寛政5(1793)年11月、仙台藩の船頭・津太夫は、現在の宮城県石巻港から15人の仲間とともに出航。江戸へ御用米や御用木などを送り届ける予定だったが、航海途中に暴風に遭い、ロシア帝国領の小島に漂着してしまう。その後、仲間を失う苦難もあったが、異国の文化に触れながら、約11年をかけて長崎に着いた。この壮大な世界一周の行程を、仙台藩の藩医だった蘭学者の大槻玄沢が津太夫にインタビューしてまとめたのが、文化4(1807)年に編さんされた『環海異聞』である。

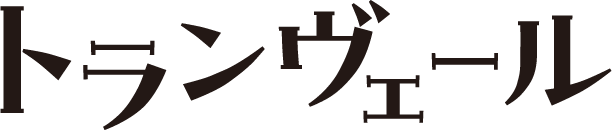

一行はロシア帝国の首都・サンクトペテルブルクで要人級の待遇を受けた。享和3(1803)年には、皇帝アレクサンドル1世に謁見したのち、気球の有人飛行を見学している。(一関市博物館蔵)

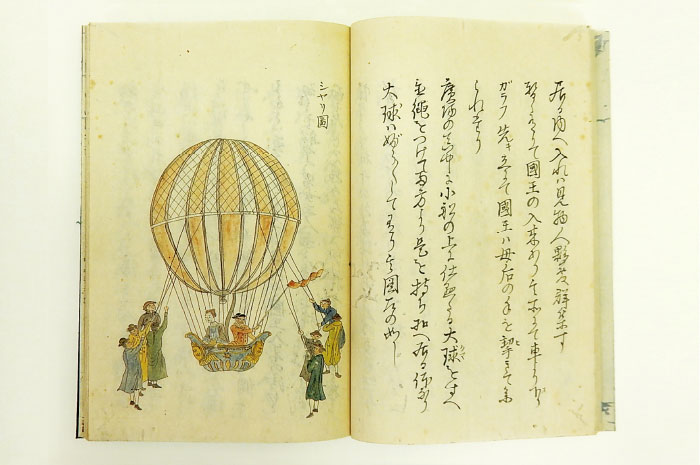

この観覧車はイルクーツクで見たもの。「この町では2月中旬くらいに祭礼があり、見世物もあったそうです。祭礼の間は罪人たちも許され、牢から出ることができるそうですが、彼らが観覧車を回していました」と一関市博物館の学芸員・相馬美貴子さんが解説する。海外旅行が原則として許されなかった当時の日本人は、遠い異国の文化へ憧れを抱いていたに違いない。それもあってか『環海異聞』は、江戸時代末期にかけて多くの人に書き写され、広く読まれたという。