旅の一歩は、世紀の発見のはじまり

旅の途中で得た気づきが、世界を揺るがす発見や大事業につながることもある。そんなドラマチックな結末を迎えた旅のエピソードを紹介する。

伊能忠敬の後半生は旅と共にあった。寛政6(1794)年、49歳で家督を長男に譲り隠居。50歳で天文学を学び始めた後、わずか5年で国土測量の旅に出るまでになり、日本中を歩いて測量した。そして念願の日本地図を仕上げる途上でこの世を去る。

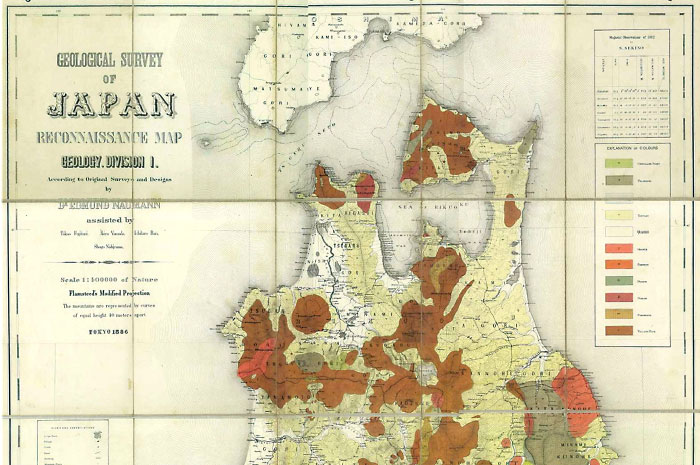

そして明治8(1875)年、ドイツ人のお雇い外国人・エドムント・ナウマンが、忠敬の地図を利用しながら地質調査を始める。その過程で、後に「ナウマンゾウ」の名が付けられた有名なゾウ化石や、フォッサマグナも発見。旅から生まれた発見は、日本の近代化に大きく貢献した。(釜石鉱山株式会社蔵)

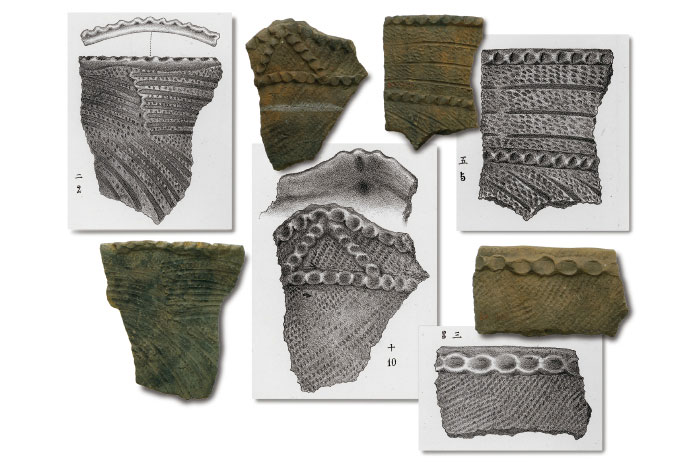

来日直後に大発見をしたのがアメリカ人のエドワード・モースだ。明治10(1877)年、横浜港に着いたモースは、東京へと向かう列車の窓から大森貝塚を発見した。そして早速調査を開始し、土器を発掘。その土器にある縄のような跡に気づき、「cord marked」、つまり縄文と呼んだ。モースは縄文土器の名付け親なのだ。

その土器からさらに新しい発見をしたのが、モースの3年前に来日したスコットランド人ヘンリー・フォールズだ。フォールズは、土器に残る指紋から個人の特定ができると推測。指紋が犯罪捜査の重要な決め手となることを生涯かけて実証していく。(東京大学総合研究博物館蔵)

柳田國男の代表作『遠野物語』は、遠野出身の早稲田大学学生、佐々木喜善との出会いから生まれた。明治41(1908)年11月4日夜、友人らと東京牛込(現新宿区)の柳田宅を訪ねた佐々木は、「お化け話をして帰ってきた」という。いたくその話に心ひかれた柳田は、何度か佐々木を家に招き、一度は佐々木の下宿まで出向いて話を聞き、『遠野物語』をまとめた。遠野に出かけたのは、翌年のことだった。その後、日本国中を旅して柳田は日本の民俗学を究めていく。