地震に関する取組み

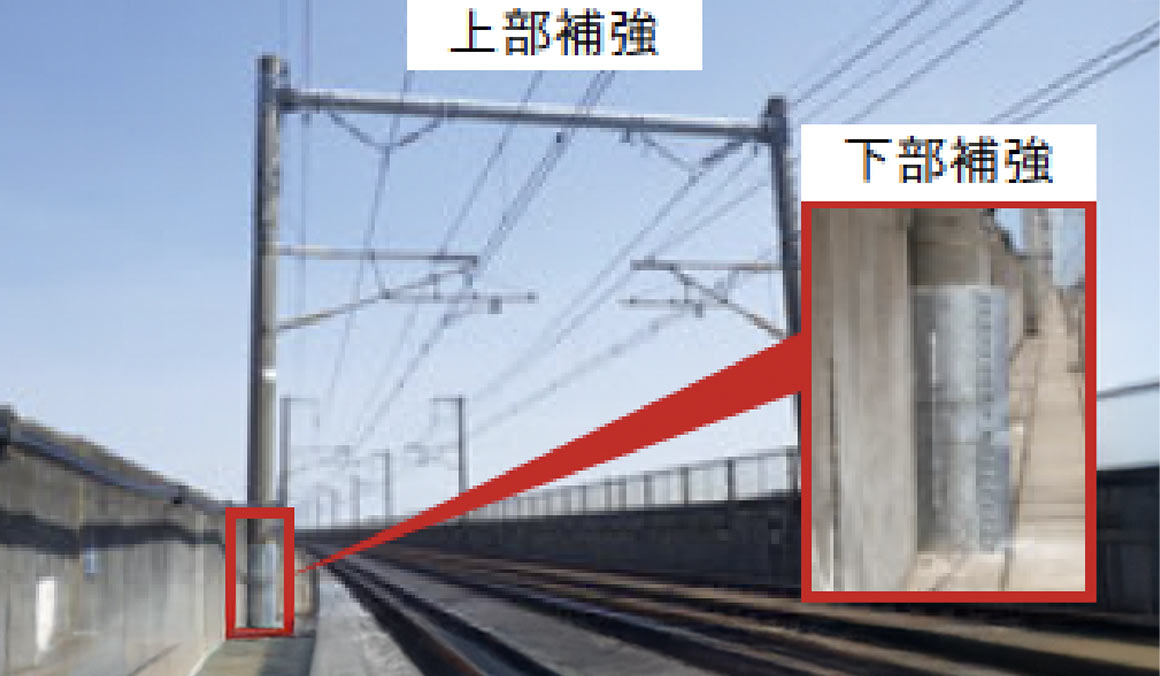

耐震補強対策

過去の地震被害を教訓とし、近い将来発生が懸念されている首都直下地震などの大規模な地震に備え、計画的に構造物の耐震補強を行っています。

主な耐震補強対策の変遷

| 1995年1月 |

阪神・淡路大震災 緊急耐震補強対策の実施 |

|---|---|

| 2003年5月 |

三陸南地震 緊急耐震補強対策エリア外へ範囲拡大 |

| 2004年10月 |

新潟県中越地震 |

| 2011年3月 |

東日本大震災 首都直下地震に備えた耐震補強対策の着手/最新の知見に基づき対策エリアの拡大や対策の追加 |

| 2022年3月 |

福島県沖地震 ラーメン橋台や電柱等補強計画の見直し |

プラットホーム上家耐震補強の推進

2017年度よりプラットホーム上家の耐震補強を進めていますが、従来は溶接が必要なため工事に多くの制約がありました。当社では、溶接が不要となる2つの新工法を開発し、一部の駅で約80%の工期短縮を実現するなど、施工性が大幅に向上しました。

スマートボクシス工法(写真右)

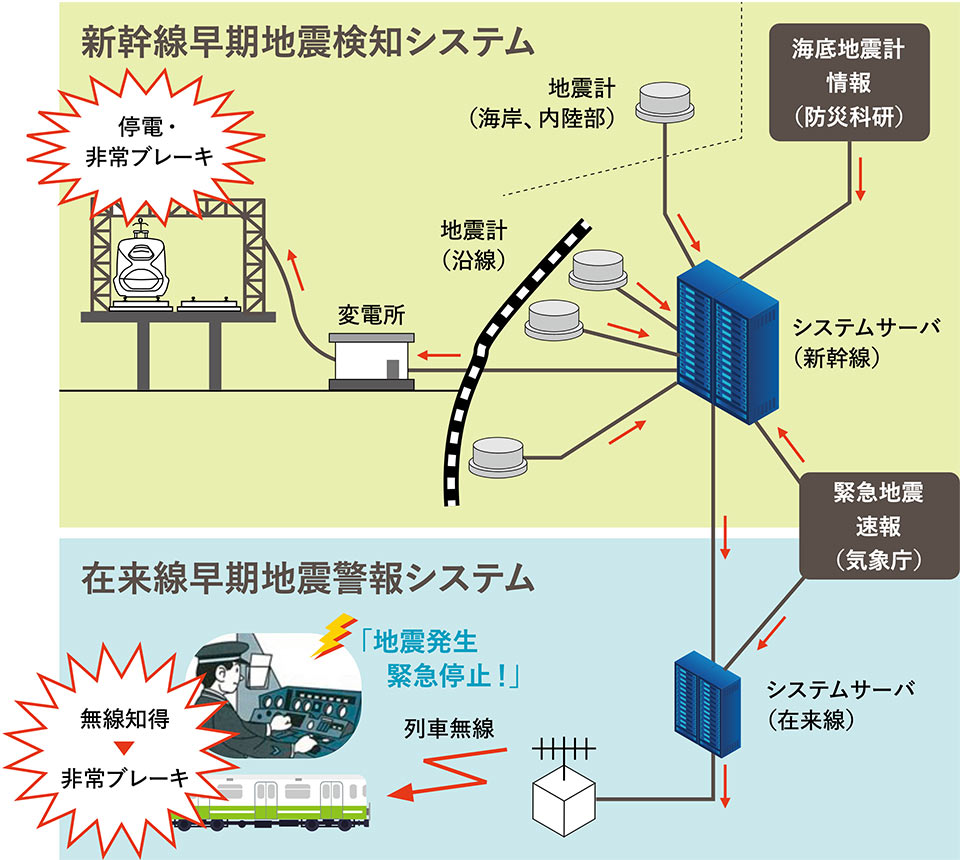

列車緊急停止対策

地震発生時に、高速走行する列車を少しでも早く止めるためのシステムを構築しています。このシステムは新幹線開業以来、地震計の増設や地震情報を推定する方法の改良、気象庁の緊急地震速報及び国立研究開発法人防災科学技術研究所の海底地震計といった社外地震情報の活用など、さまざまな改良を重ねてきました。2023年には、地震検知後に地震規模を推定するプロセスを改良しました。過去3年間の13地震で検証した結果、推定方法の見直しにより、初めの弱い揺れを検知してから送電停止までに要する時間が、これまでの平均3.9秒から、2.6秒短縮され、平均1.3秒となることがわかりました。全ての新幹線地震計を改修し、2024年3月から使用開始をしています。

また、在来線では、この新幹線のシステムの地震情報を活用して、大規模な地震を観測した場合に列車無線を自動発報、乗務員が列車を緊急停止させる「在来線早期地震警報システム」を導入しています。

新幹線の線路からの逸脱防止対策

地震時に万―新幹線が脱線した場合でも、車両が大きく逸脱しない対策を実施しています。

総合防災訓練

地震発生を想定した総合防災訓練を、毎年9月1日を含む防災週間を中心に実施しています。例年の訓練では、首都直下地震により首都圈各線区において同時多発的に脱線等が起こり、多くのお客さま等が負傷したことを想定し、救助・救命に重点を置くなど、より実践に即した訓練を実施しています。2024年度の訓練では南海トラフ地震臨時情報発令時の訓練の実施に向け準備をしていた際、実際に臨時情報が発令されたため、速やかな対応ができました。

また、浸水のおそれのある駅では、浸水を想定した訓練なども実施しています。

救助・救命に必要な訓練の実施、物品の整備等

東日本大震災を契機とし、大震災発生時の初期対応として社員が実施すべき、お客さまの安全の確保や負傷者への応急手当等の習得を目的として、「JR東日本救助・救命講習」を行っています。また、救助に必要な物品の整備も併せて実施しています。