「あさって」の駅

少し未来の、山手線の駅。歴史的、地理的、社会的な背景を踏まえて、12の「あさって」の駅の姿を描いてみました。

※この建築設計案は、実際の改修計画ではありません。東京工業大学との共同研究の成果です。

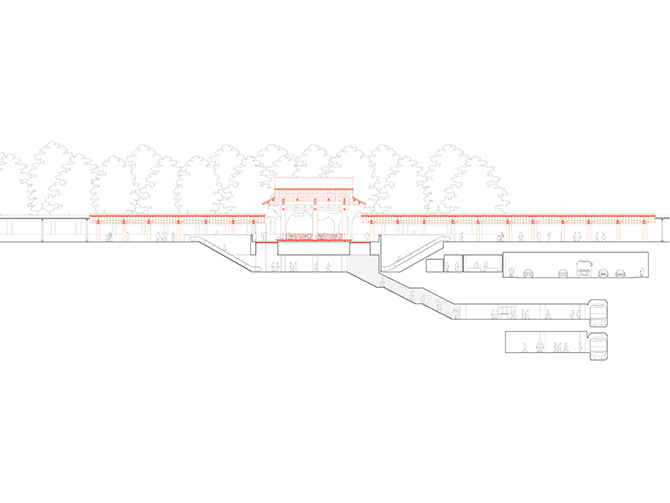

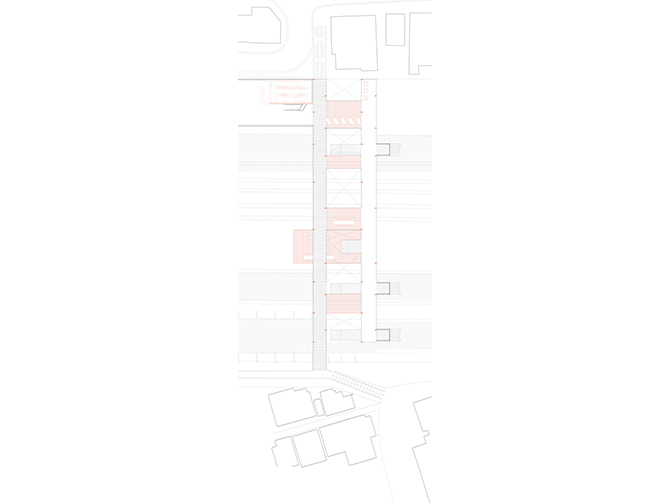

原宿駅「川の流れる駅」

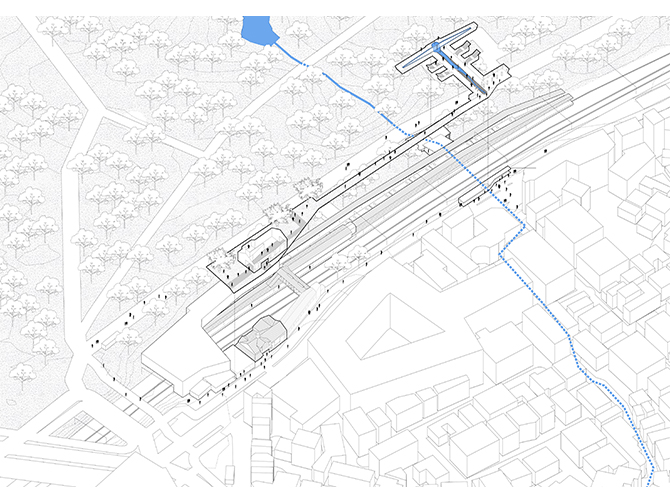

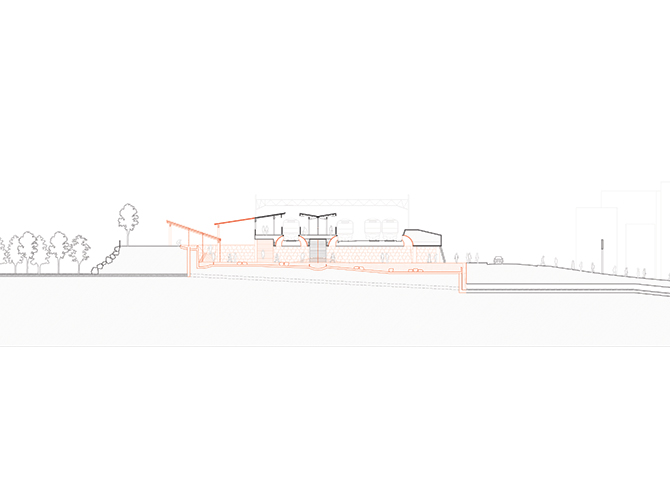

いまやファッションやポップカルチャーの発信地として多くの観光客を惹きつける原宿は、かつての渋谷川支流による谷戸に発展した街でもある。表参道や竹下通りはゆるやかな坂であり、原宿駅も表参道口はホームの上で竹下口では下になる。

山手線は、こうした自然地形を切り開き、いくつもの川を横断するようにつくられてきた。原宿駅下の川は、明治神宮内の湧水である清正井(きよまさのいど)から竹下通り沿いの水田を潤し渋谷川へと注いでいたが、山手線を境に現在は暗渠となっている。都市化に伴い、街なかの川は工学技術による治水の対象となってきた。それは暮らしを安全にしてくれる大切なものだが、暮らしから自然の変化を遠ざけるものでもある。

地域のポテンシャルを生かしたこれからの観光のあり方を模索するとき、原宿に固有の地形や川は、この駅をどのようなランドマークに変えてくれるだろうか。

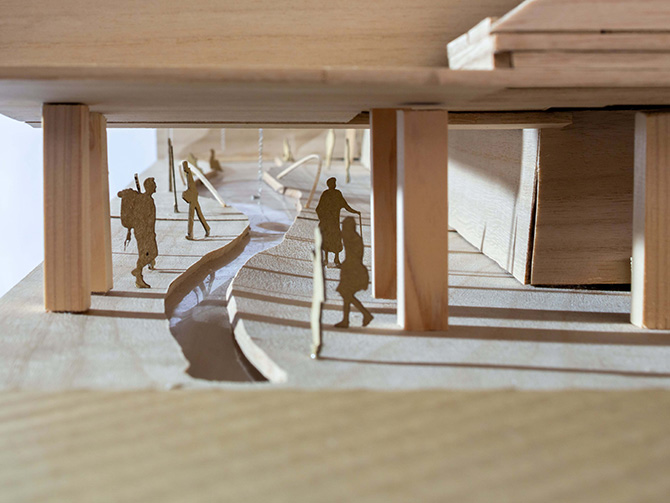

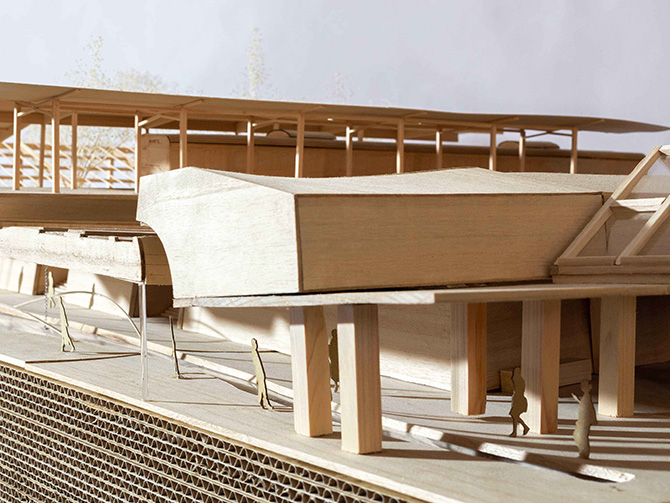

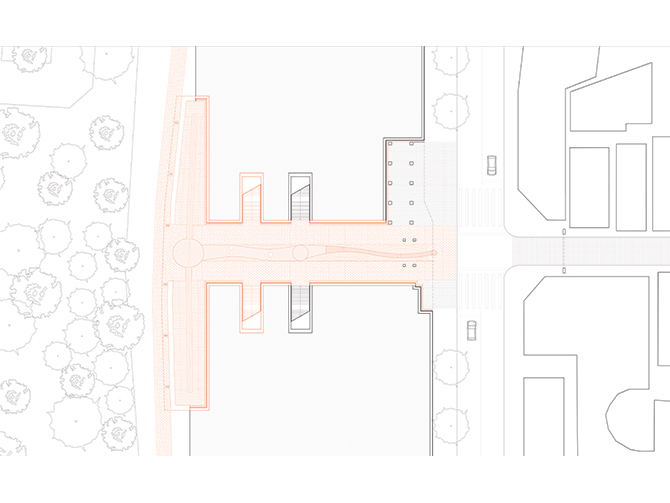

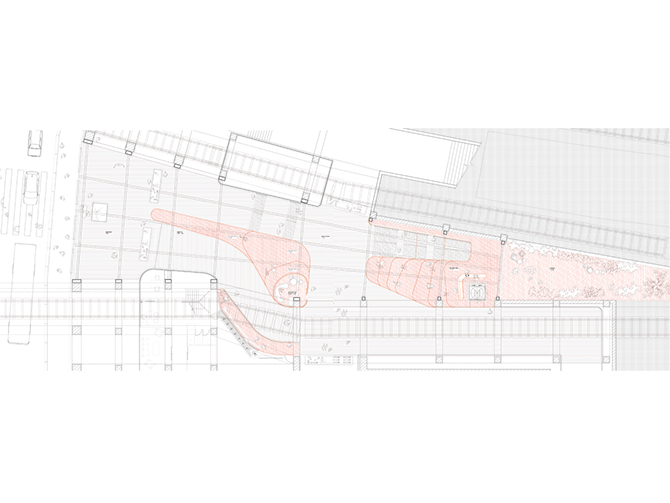

竹下口のトンネル幅を傾斜した石積みの壁で拡張し、明治神宮側へと貫通させる。ホームの脇にスリットをあけて光をとりいれたトンネル空間に、地下に潜った川をもういちど地上面へともちあげてみる。ホーム屋根の降雨もこの小さな川へと流れ込む。駅のなかの川は、水位の変化やせせらぎの音によって、利用者にこの場所が自然の地形の上にあることを知らせるものとなる。

代々木駅「スタートアップの駅」

代々木駅は、ホームと平行する道路との間にビルが立ち並んでいるために、街に現れる部分が少なく隠れた駅ともいえる。ビル群のひとつとして交差点に面する西口駅舎を入れば、山手線に加えて中央線や埼京線など、異なるレベルの線路をくぐるための複雑な階段を通り抜けて小さな東口へ至る。ホームへの階段も街区にあわせた西口駅舎の向きと線路にあわせたホームの向きのずれによって変形したものが多い。個性的な段差たちが色々な都合の調整役を引き受けているかのようだ。

代々木は予備校やアニメーション学校をはじめとした各種学校が点在し、目標にむかう若者で賑わう街であったが、少子化の流れのなかで街の様子も変わりつつある。改札がタッチレス・ゲートレスになり、駅舎の変化が求められる未来に、こうした街の歴史を受け継ぎ、夢に向かって起業や創業を目指す人々のためのインキュベーションオフィスを構想するとしたら、駅舎はどんな姿になるだろう。

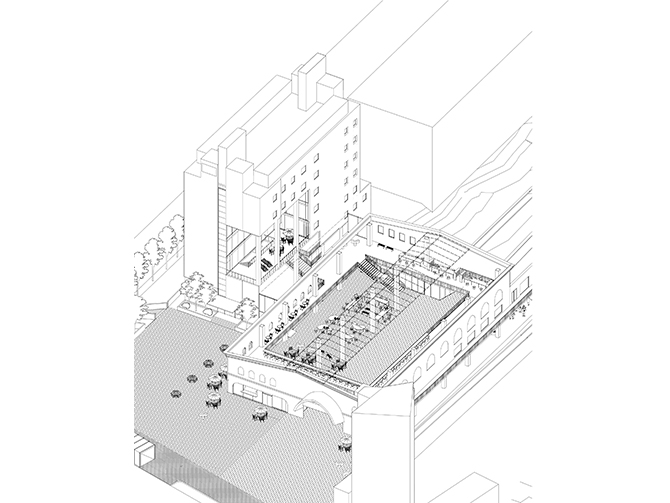

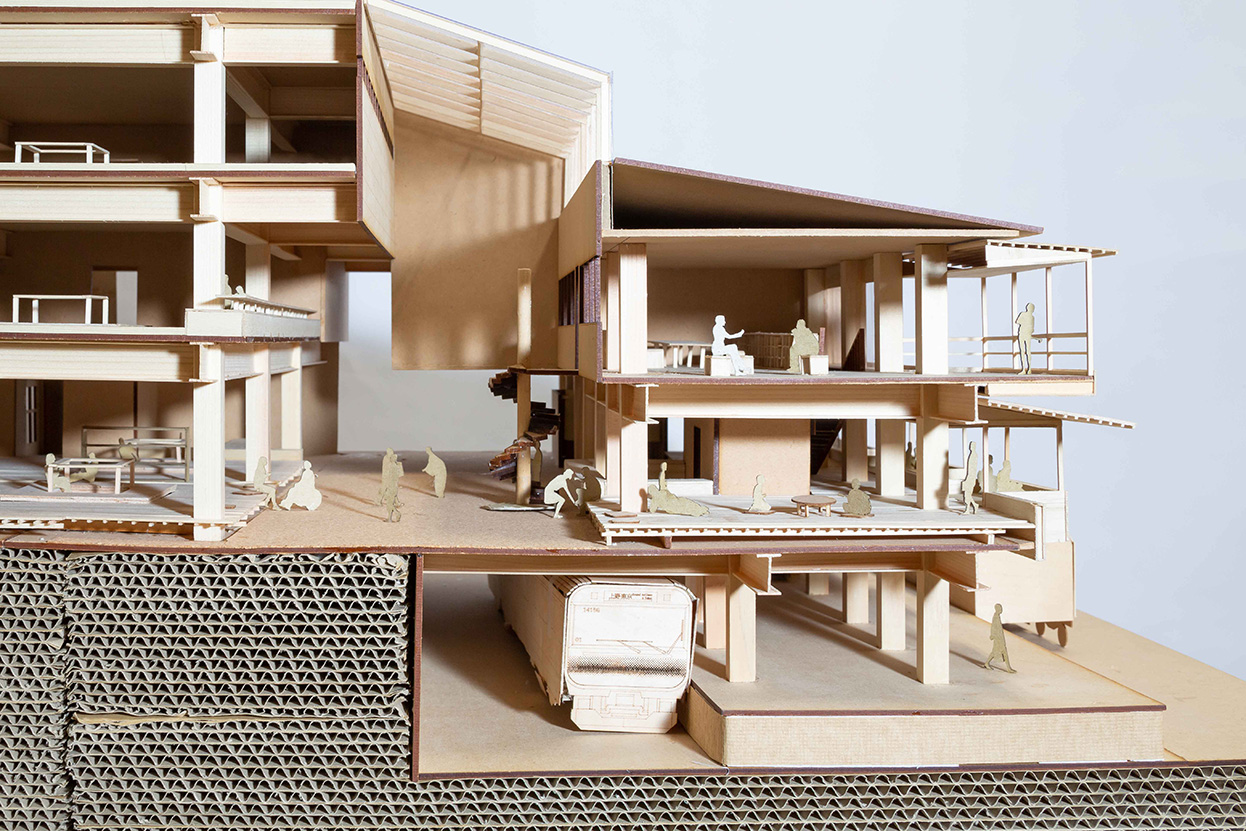

西口駅舎の1階の壁を取り除き2階中庭の床を抜いて吹抜にする。2階と同じ平面をもう一層加えて3階建としてホームとの境界壁を取り払う。すると既存ホームと2・3階はちょうど半階ほどずれた段差になる。これらの中庭・各階・ホームを新たな階段でつないでいけば、駅舎のなかに様々な段差を介した「見る・見られる」の関係ができあがる。入居者は2・3階に据えられたワークブースを拠点に、駅利用者への発信や同士たちとの交流を思い思いに展開することになる。

新大久保駅「パブリックキッチンとしての駅」

新大久保にはアジア圏を中心に多様な民族が集まっている。それは食文化の多様さにあらわれており、各国のエスニックレストランは日本人にとっても馴染み深い。「食」は民族やイデオロギーをこえて人間に共通の楽しみである。他方で、子供たちの孤食(ひとりで食べる)、固食(いつも同じものを食べる)、個食(一種類しか食べない)といった問題にとりくむ子供食堂が注目さている。たべる人とつくる人を多様につなげる場が求められている。

駅が「食」のもつ可能性を起点に交流することの価値を高めようとするとき、新大久保駅ほどふさわしいケーススタディはないだろう。駅舎がパブリックキッチンとして食卓を提供すれば、食のつくり手として周りのエスニックレストランを迎え入れ、孤立した子供たちをはじめとした食をもとめる老若男女を受けいれる寛容な空間ができる。

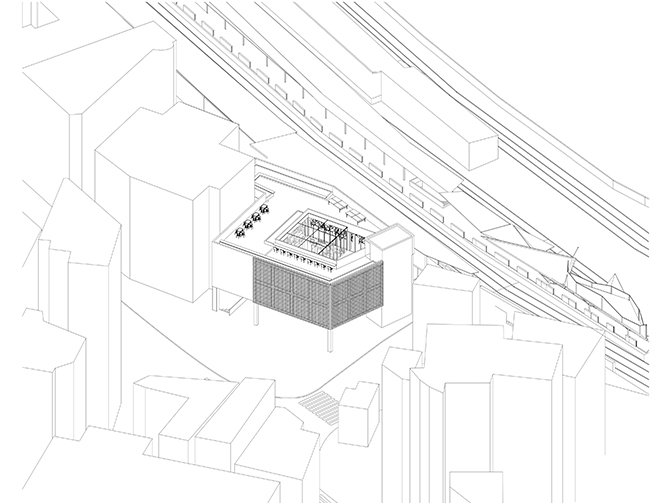

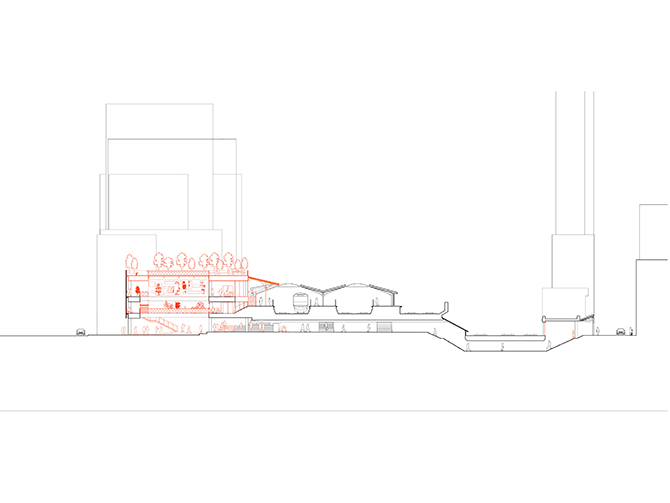

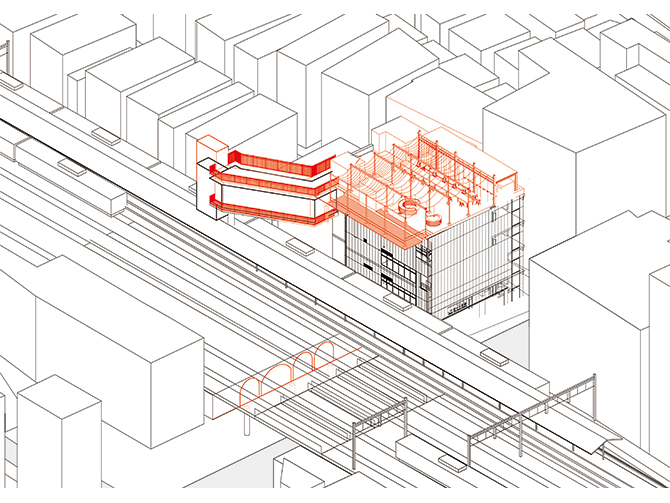

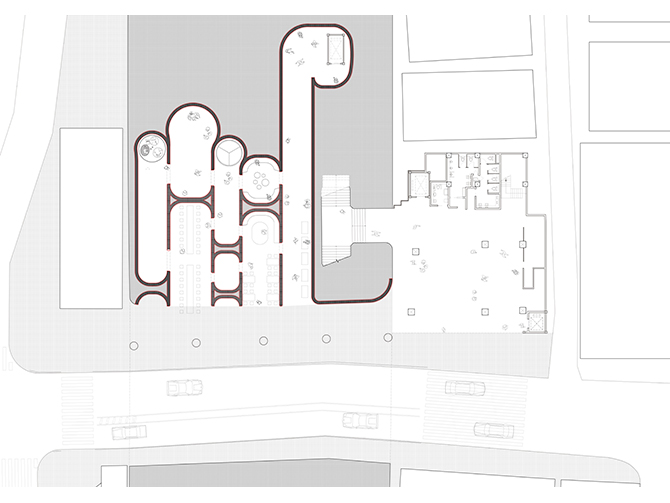

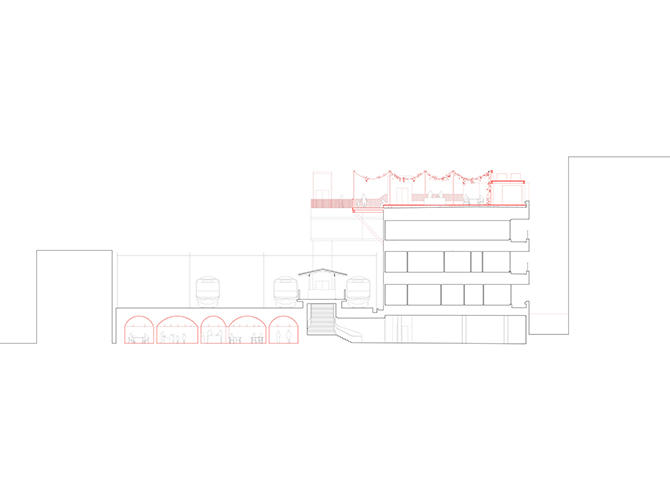

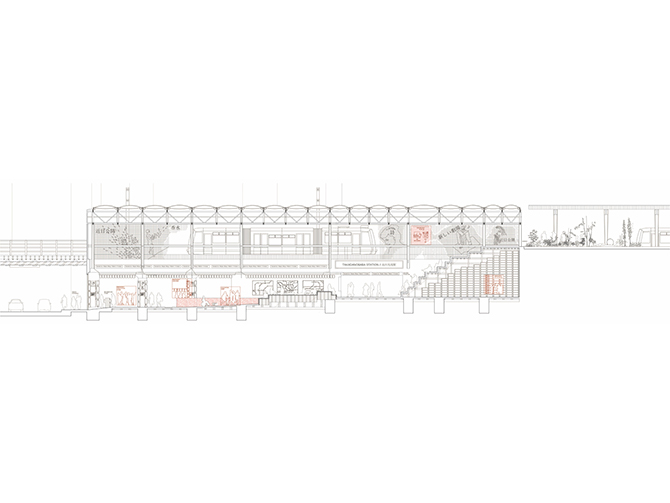

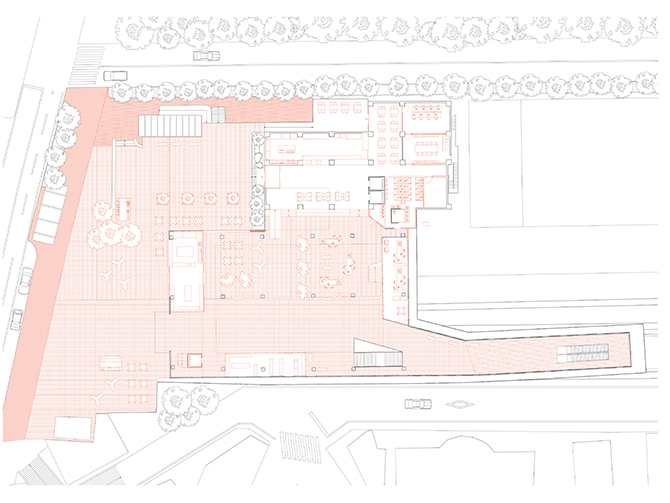

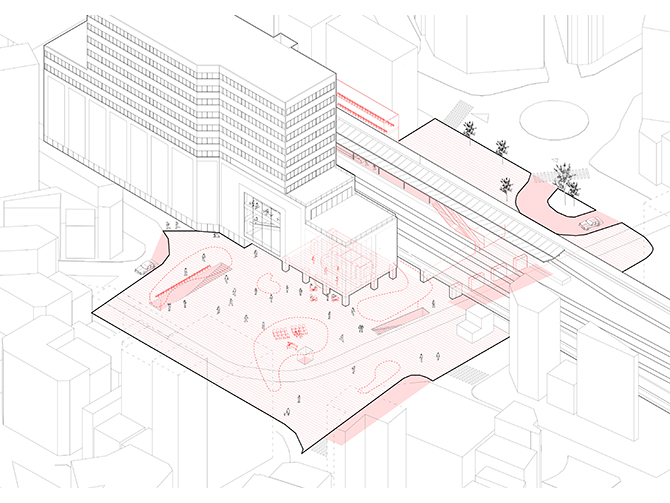

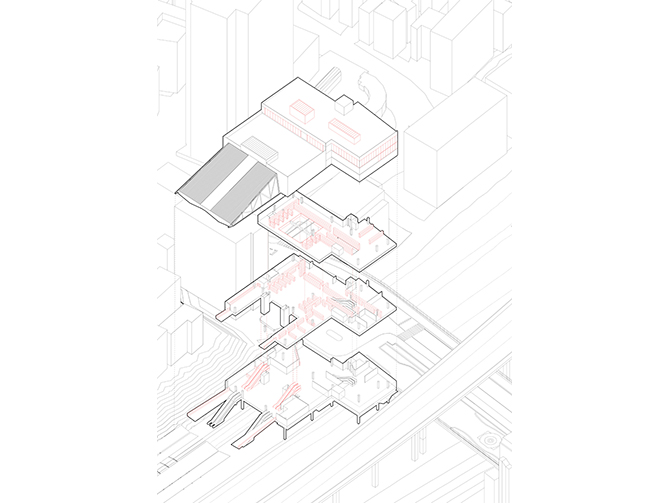

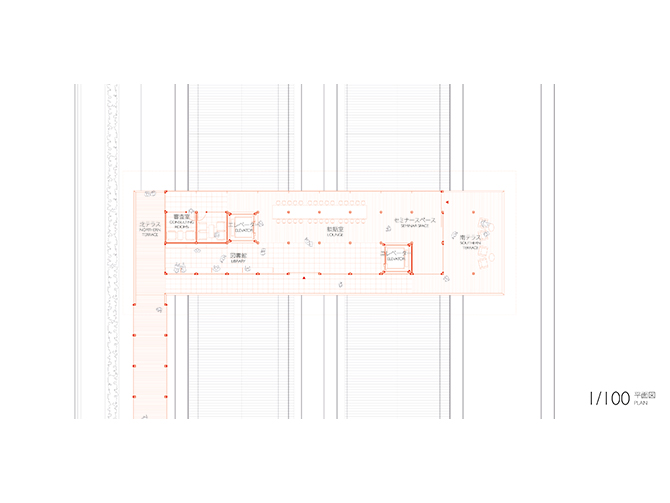

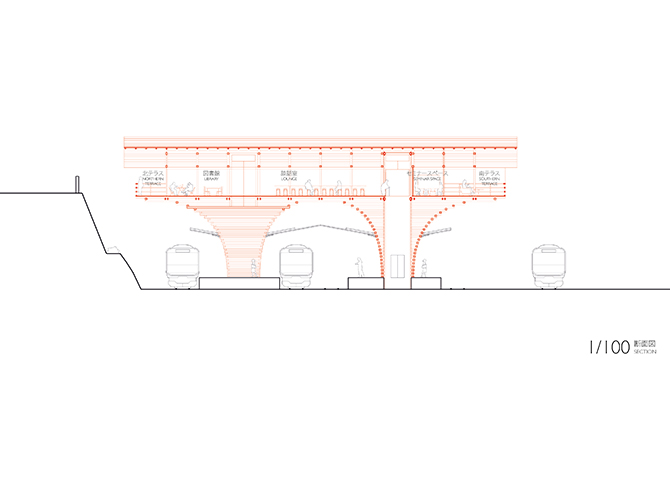

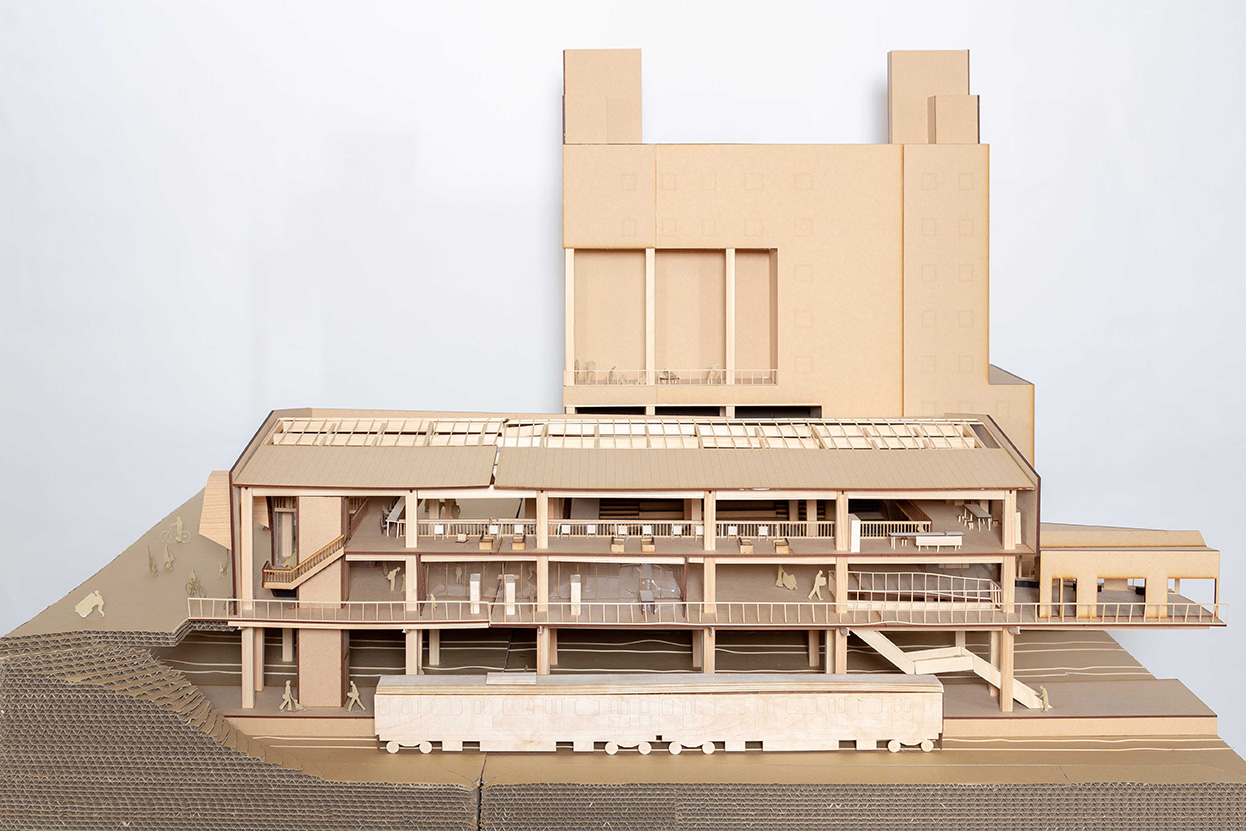

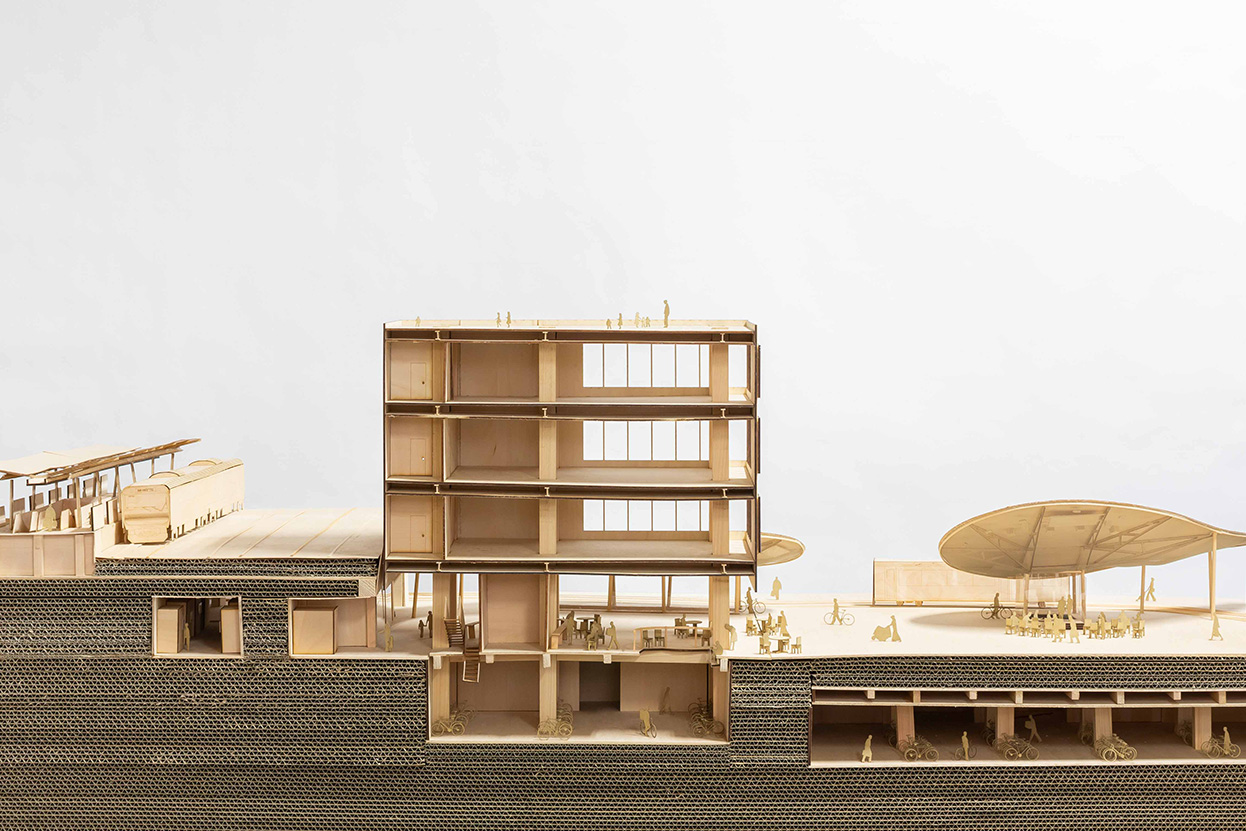

開業当時のままバリアフリー設備がなく、滞留するスペースも非常に限られていた既存の新大久保駅舎は、新たな4階建駅舎への建替が計画されている。この計画案を前提に、まずは大勢が食卓を共にするための場所をつくる。エスニック料理の多様さに呼応して、高架下を掘削した洞窟のようなスペースと、4階建て駅舎の屋上を利用した開放的なスペースの2種類の場所を用意する。改札がゲートレスになり、駅舎の空間が開放的になるのにあわせて高架下の歩道を拡張し、既存の人の流れのなかに滞留できる場所をつくる。ホームと駅舎の最上階をつなぐよう計画されているエレベーターを洞窟階と駅舎の屋上階まで延長する。こうして2つのパブリックキッチンが組み込まれた回遊動線に多様な民族を受け入れる駅の姿があらわれる。

高田馬場駅「避難できる駅」

東京都区部では、災害時の避難場所として大規模な公園や大学キャンパス等が指定され、地区ごとに避難先が割り当てられている。高田馬場駅は、こうした割当地区の境界にあって指定された避難場所まで距離があるにも関わらず、利用者数は1日平均20万人をこえ山手線のなかでも上位にある。

駅が災害時に少しでも避難場所として機能するにはどうしたらよいだろう。何よりも建物内が「安全」でなければならない。その最たる障壁は天井に吊ったものが落ちること。固定を強固にする考えもあるが、そもそも吊らなければ落ちるものもない。サインや照明、ケーブル類など駅に吊られるたくさんの要素を、床から立ち上げるか、壁面へとインテグレートしていく。どうしても吊らざるを得ないときは、軽量で柔らかいマテリアルにする。

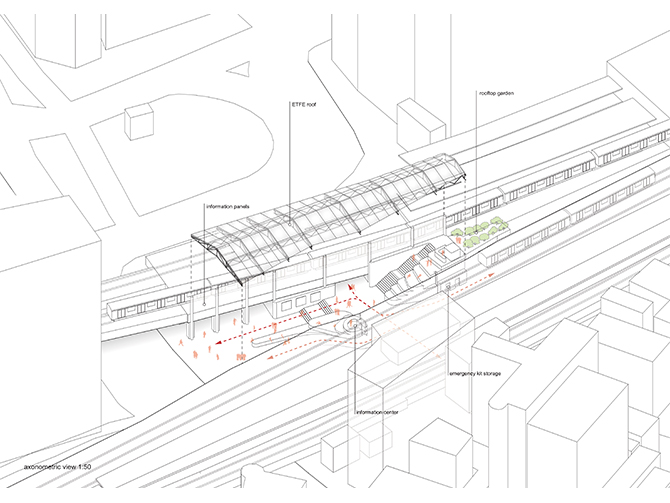

こうして高田馬場駅の天井面を見直していくと、高架化した線路の間に余剰空間が存在することに気づく。既存の店舗に隠れている空間を拡げ階段状にして、下部を備蓄倉庫にする。天井を上空へと持ち上げ、透過性のフッ素樹脂で屋根を覆えば停電時にも明るいホールができる。高くなった壁面は広告板かつ非常時のインフォメーションパネルになる。ホームへの動線は、滑らかなスロープと平面的なカーブで繋ぎ、普段の混雑解消と、災害時のスムースな避難を助ける。

非常時だけを想定するから非常時に機能しない、との指摘もある。避難場所としての機能に重なるように普段の駅の使い方が組み立てられれば、日々の暮らしはいわば避難訓練の一部になるだろう。

目白駅「駅での時間」

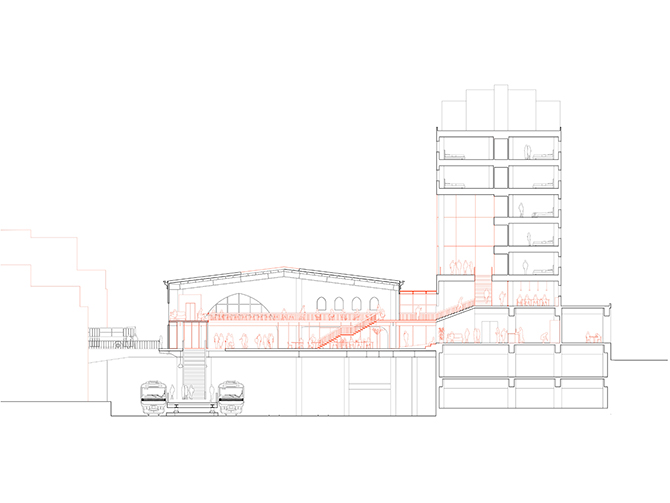

働き方も多様になっている。誰もが同じような時間に自宅と職場を往復する暮らしから、今よりもっと自分のペースと好きな場所で仕事ができるようになったとしたら、駅に行く理由も随分多様になるのではないだろうか。目白駅は日本初の橋上駅であり、切妻屋根に尖頭アーチ窓のついた趣ある駅舎のおおらかさに特徴がある。ここにサードプレース(自宅・職場と離れた第3の居場所)としての駅を構想するとしたら、どのような姿になるだろう。

既存の駅舎内部は、歩行者専用の駅前広場へと連続する反面、隣接するホテルとはトイレや店舗で遮られている。これらを移設してホテルとの壁を取り除き、駅舎角にも入口を設け、2階にはキャットウォークを拡張した窓辺をつくり、内部を多方向に抜けをもつ空間へとかえる。ここに働き方の多様さを支えるワークスペースやシェアオフィスのほか、暮らしでつかう品々を修理する工房を点在させる。コンピュータから鞄、衣類、ちょっとした家具まで、職人と相談しながら自分で直すこともできる設えが揃っている。各々のスペースは開放的な駅舎の端に寄せられており、広く残された中央には大小の家具を散りばめる。コーヒー片手に異なる目的で駅に訪れた人たちが隣り合う。

ホテル直結の利便性を活かす人、自分のペースでパソコンに向かう人、大事にしてきた鞄を直す人、毎朝のコーヒーを楽しむ人、さまざまな時間の流れ方を許容する、おおらかな駅の姿があらわれる。

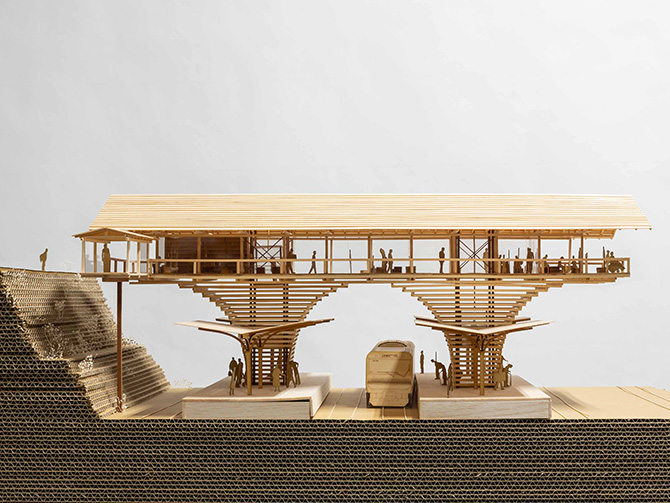

大塚駅「シームレスな駅:モビリティとエネルギー」

世界の電力需要は2040年までに現在の約80%増加するといわれている。私たちの暮らしは今のままエネルギーを消費する側にいてよいのだろうか。エネルギーは環境のなかに偏在している。駅が日々の利用者の運動エネルギーを変換する装置になるとしたら、それはどんな姿だろう。

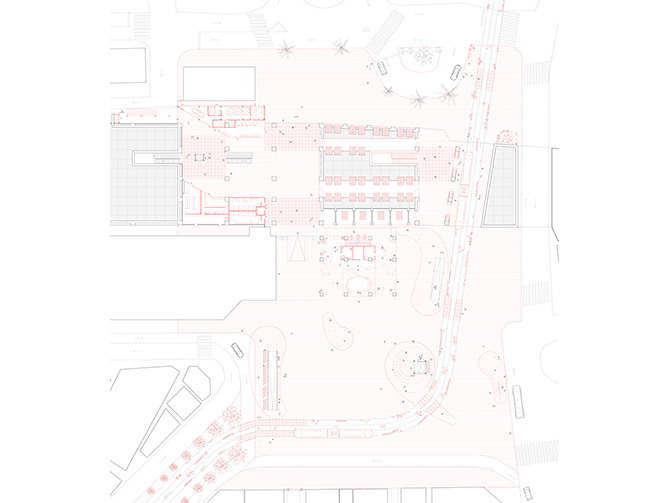

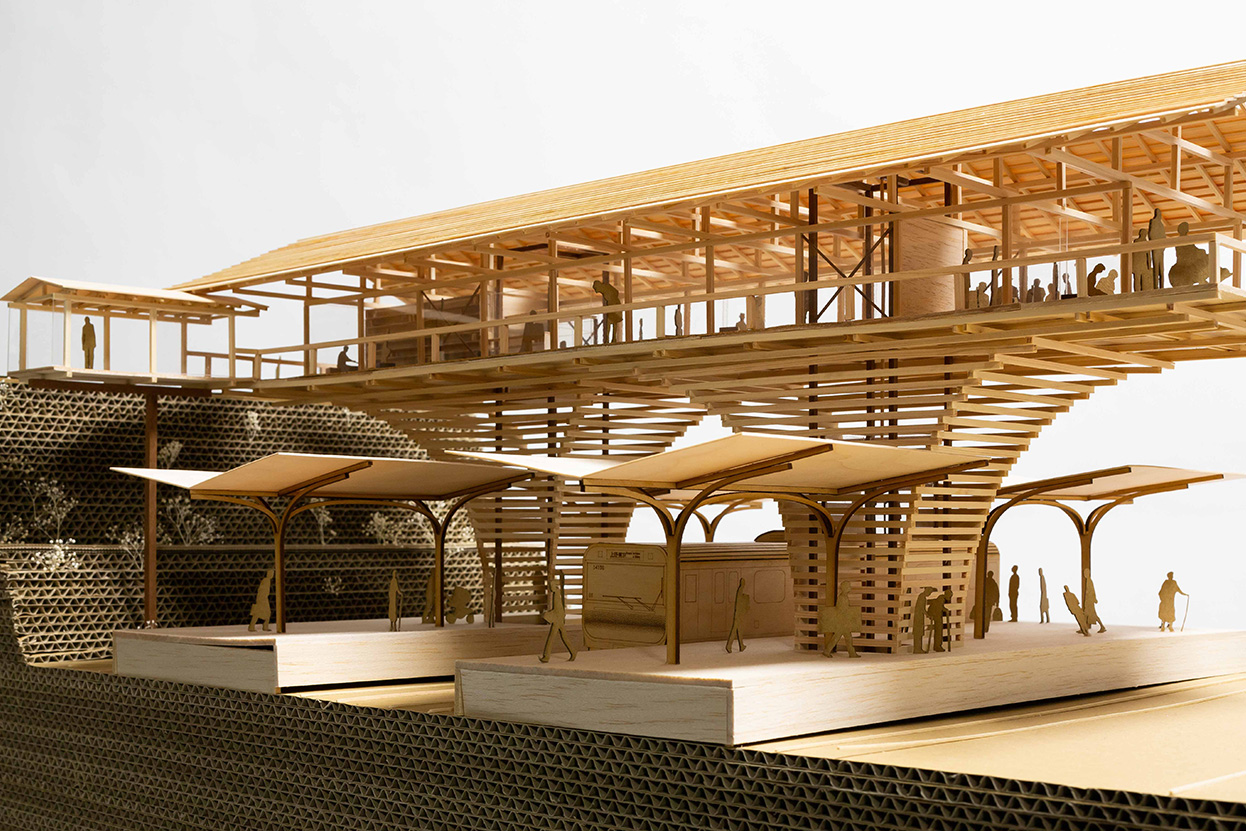

大塚駅は、山手線で唯一の都電荒川線との乗換駅。ゆとりのある南口広場や北口に展開するタクシー乗場やバス乗場、地下にある駐輪場、さらに徒歩も加えれば6つの移動手段の乗換駅でもある。この豊富さをJR東日本が模索する「シームレスな移動」の考えに加えて、多様なエネルギー交換の実験場と捉えてみる。

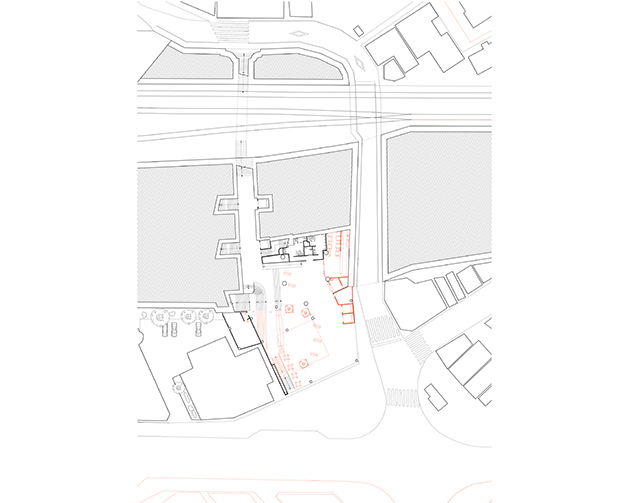

まず、物理的にスムースな乗換のためには既存の乗り場どうしが最短距離でつながればよい。位置的に近い山手線ホーム端と都電ホームをつなげる階段をつくり、南口のバス乗り場と北口のタクシー乗り場を近くにするために、都電ホーム脇の盛土を拡張する。南口広場の柵や段差をなくし、駅ビルの外壁ラインをセットバックして半屋外を広げ、改札がゲートレスになれば、利用者が自由に行き交う連続的な広場状の空間ができあがる。

そして、この物理的な乗換空間をエネルギー変換装置と捉えてみる。山手線へアプローチする動線に圧電パネルを埋め込んで、徒歩でやってくる人々の運動を電気に変える。発電可能な電動バイシクルを導入して、自転車でやってくる人々の運動を電気に変え、駅ビル内のジムでエアロバイクを漕ぐ運動すらも電気に変える。地下駐輪場の入口に全面ソーラーパネルのキャノピー屋根をかけ、太陽光を電気に変える。集められた電気は盛土を掘削して設けた大型電池に蓄える。エネルギー変換を見える化するサイネージを目につく所に散りばめる。

人によっては暮らしのなかでの発電量も異なってくる。これを電子マネーにかえてみたらどうだろう。健康維持のために運動した分だけ、山手線でどこかへ出かける日もそう遠くないはずだ。

巣鴨駅「ケアの駅」

高齢者をとりまく医療や介護の考え方が転換している。病の治癒や生命維持を第一の目的とする「キュア中心」から、生活の質の維持向上につとめて身体的のみならず精神的・社会的な意味での健康を目指す「ケア中心」へとシフトしている。高齢者にとっては、一方的に助けられるよりも主体的に関わる相手がいるほうが、より元気でいられるということだ。ケアする側も施設のなかにいる看護師から、地域へ飛び出し住民とともに健康的なまちづくりにかかわる「コミュニティナース」が注目されている。

おばあちゃんの原宿として名高い巣鴨の駅には、三田線との接続や駅ビルもあって元気な高齢者のほかにも多世代の利用者がいる。改札がタッチレス・ゲートレスになり、駅舎にも変化が求められる未来に、高齢者が気軽に立ち寄り自らの精神的・社会的な健康を維持するための交流の拠点となることを構想するとしたら、駅はどんな姿になるだろう。

江戸時代の呉服屋のような土間と縁側の空間にかえてみる。利用者が行き交う土間にはトップライトから光が入る明るい空間。その両脇に木で仕上げられた温かみのある縁側がのびる。軽く腰かけたり靴を脱いでリラックスできる場となって多世代の交流をサポートする。駅ビルへのエスカレーターは縁側の領域にとりこまれ買物客も靴をぬぐ。親切な下足番が靴の面倒をみてくれる。見通しのよい位置にコミュニティナースのオフィスがあって、高齢者と交流している。縁側という一見バリアのような設えが、人々のあいだにケアし、ケアされる機会を生む。下足番として人々のふるまいを気にかけることも、駅で働く人びとの立派な役割のひとつになるかもしれない。

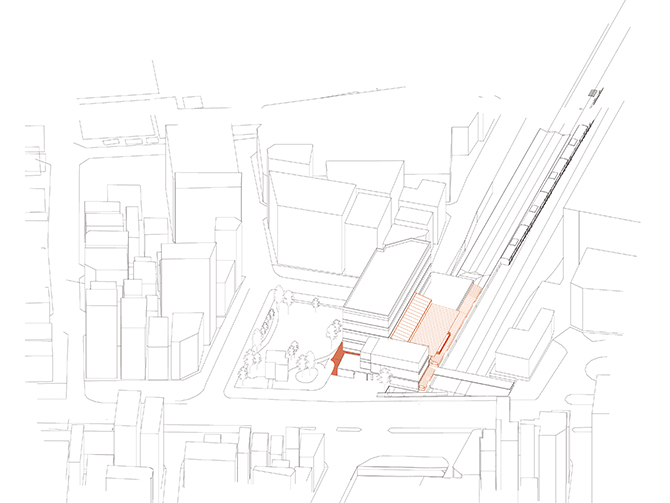

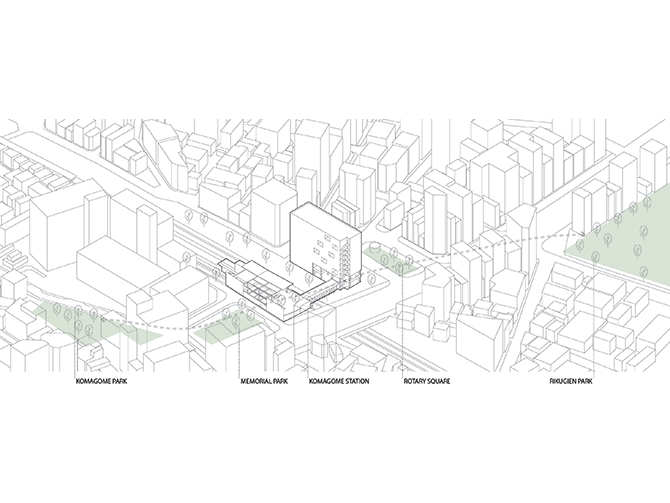

駒込駅「庭としての駅」

武家屋敷の広大な庭園を手入れする植木屋が多く暮らした駒込辺りには、六義園、古河庭園、染井吉野記念公園や染井霊園といった緑地が点在し、かつての庭園・園芸の文化をいまに伝えている。駅の線路脇の斜面を埋め尽くした地域の人々による美しいツツジを、こうした地域文化のあらわれと読むこともできるだろう。

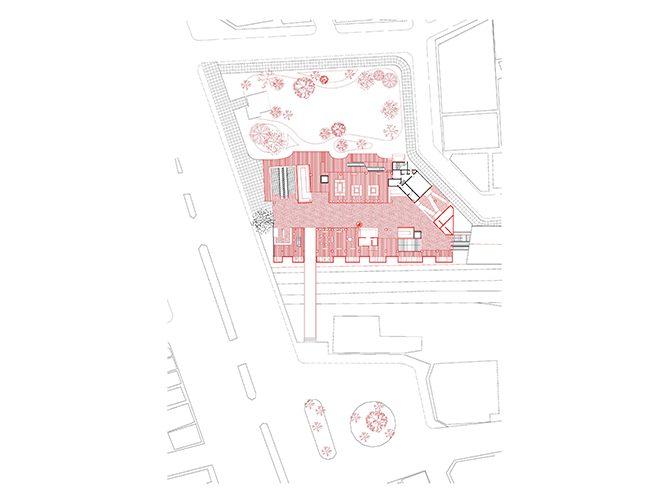

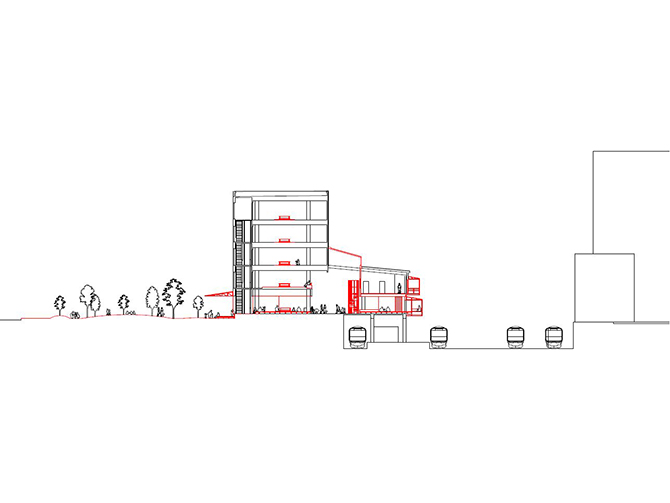

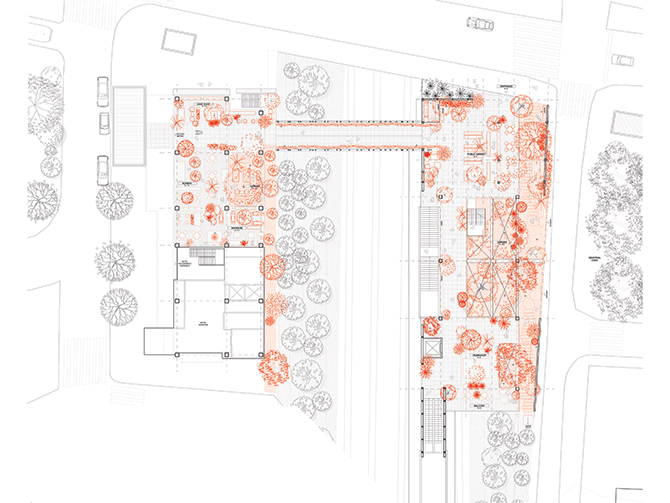

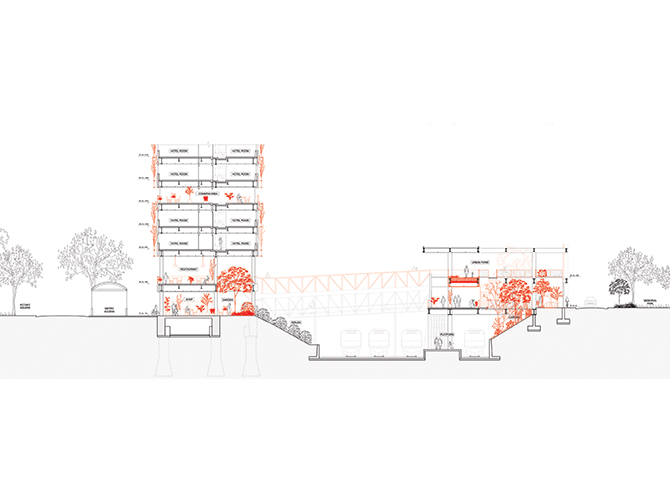

駒込駅は、北側の駅舎と南側のホテルがブリッジでつながれた構成になっている。通りやロータリーにむけて開かれていて隣の染井吉野記念公園は壁で閉ざされている。改札がタッチレス・ゲートレスになり、駅舎に変化が求められる未来に、この地域文化を引き受け、点在する駒込の庭園群と駅とが連続するようにつながったらどんな姿になるだろう。

駅の北側の床をとりのぞいてヴォイド(吹抜)にする。線路脇のツツジ斜面をヴォイド下まで延長して高木を植え、染井吉野記念公園に面した壁をとれば、ヴォイドまわりが公園と連続したエントランスになる。ブリッジから南側ホテル1 階にも多種の庭木や植物を展開し、六義園の緑へとつなげる。屋上はエディブルガーデンをつくり、地域の手でつくった野菜を対岸のホテル2階のレストランで食べることができる。

無人決済システムを前提に、ブックショップやベーカリーの品物は1階に分散した棚で売られるようになる。駅にはほとんど仕切りがなくなり、庭木や植物が空間の主役に躍り出る。検札やレジでの決済をテクノロジーに任せる代わりに、植物や作物の育ちに気を配り、駅を快適な庭園に保つ役割が必要になる。地域の人々の文化に溶け込んだ駅で働く人びとのあらたな姿となるかもしれない。

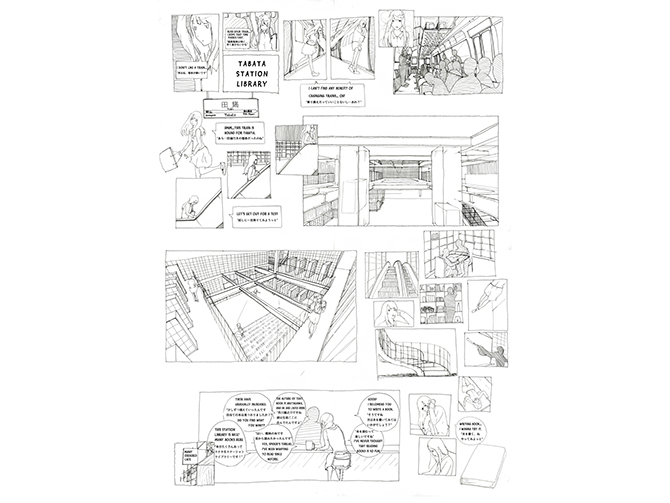

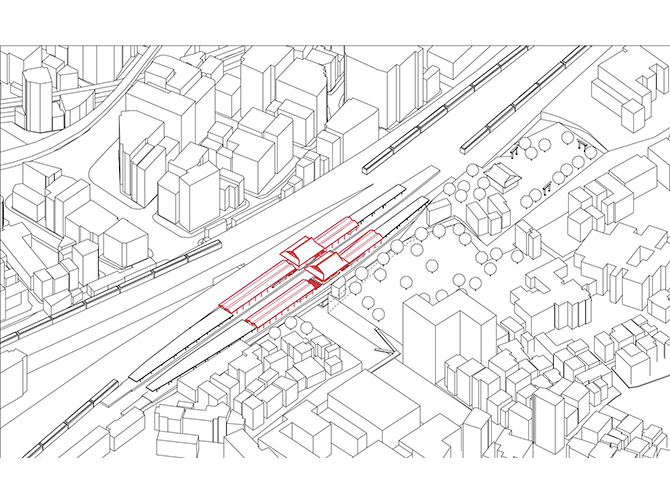

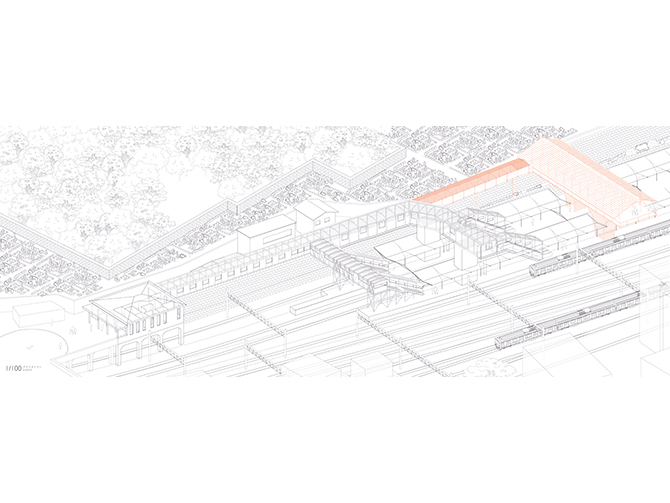

田端駅「本の駅」

田端駅のまわりにはかつて多くの文人が暮らしていた。互いに切磋琢磨しながら創作活動が展開された文士村は、いまは小さな南口の先にひろがる高台の住宅地となっている。他方で北口には西洋のターミナル駅を思わせる勾配屋根で覆われた空間に各種テナントで賑わっている。山手線と京浜東北線をまたぐ橋上駅ゆえ大屋根のスケールも壮大である。

電子書籍の普及の一方でモノとしての本がなくなることはない。むしろ本を読む体験は、近年カフェやホテルと融合して、その滞在を豊かにする新たな役割を与えられている。駅が地域のランドマークとなり、本の文化や体験を起点に新たな交流の拠点となることを構想するとしたら、田端駅はどのような姿になるだろうか。

大屋根の構造体にそってシンメトリーに本棚を挿入したライブラリーをつくる。ふたつのホームからのエスカレーター位置に合わせて2階へとつながるエスカレーターを新設して、「本の駅」を象徴する吹抜の本棚空間へと誘う。勾配屋根脇のキャットウォークからベーカリー・惣菜屋といったテナントにまで本棚を展開する。その全てがタグで管理されてどこで貸し借りしてもよい。利用者がつかうたびに集まる本のテーマが移り変わる。背の高い本棚の背面には本を生み出すことの文化を引き受けるべく、執筆教室をはじめ編集や出版に従事するためのスペースを同居させている。

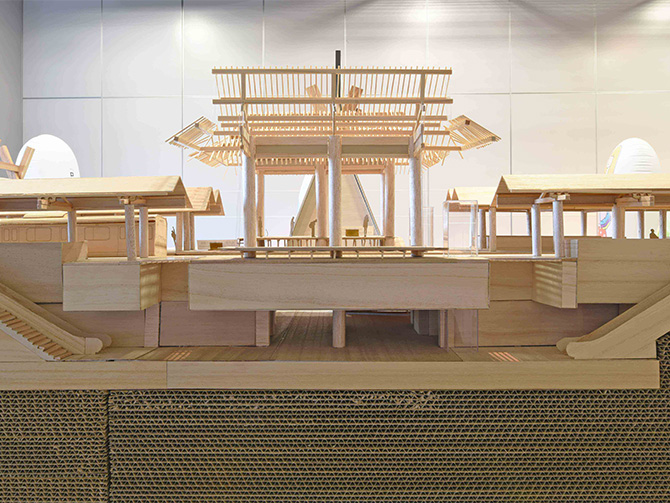

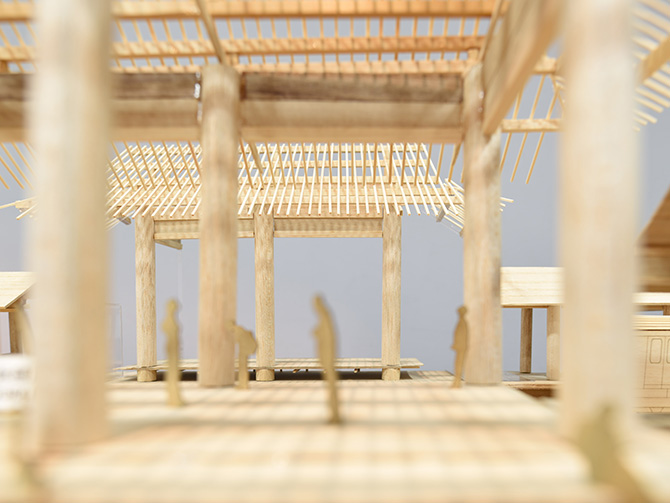

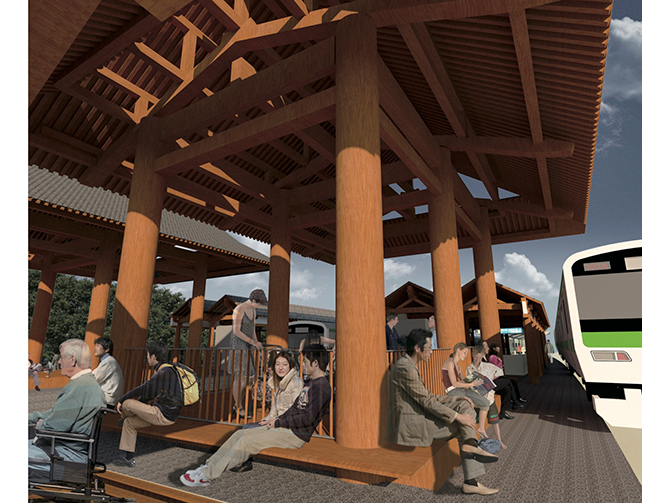

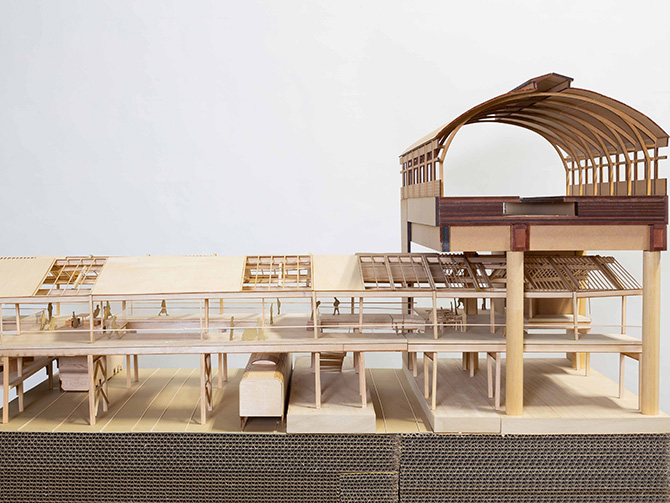

西日暮里駅「神社としての駅」

西日暮里駅は、山手線のなかでも東京オリンピック後に生まれた若い駅である。幅の広いホームやしっかりとした鉄骨の屋根架構、千代田線との接続のために地下深くまで掘削された頑丈な造りになっている。日本の高度経済成長期の雰囲気を感じさせる場所といえる。

西日暮里駅の脇に広がる台地には古代から人々が暮らしてきた。巨木や神楽殿の残る諏訪神社の境内はその象徴的な存在である。日本の歴史的時間の堆積と隣り合う場所でもある。神社に参拝したり祭事に関わることは、私たちの心のなかに亡き人や先人たちの存在を確認し、自分が生きる時間を超えたより長い時間の尺度を感じとる機会といえる。現実の空間にはない抽象的な存在を確認するために、その存在に代わる神社の物質性や参拝の仕方といった形式性が大事になる。

駅を多様な人々のための交流拠点として構想するとき、駅舎に神社のような物質性と形式性をもちこむことで、その多様さを歴史的な時間尺度に拡張することができないだろうか。

頑丈な鉄骨造の屋根架構を伝統的木造にかえる。鉄に覆われたホームで電車を待つ時間が丸太の質感や古代の手仕事を感じる時間にかわる。幅広のホーム中央に神楽殿をつくる。瓦葺きの大きな屋根がおおらかな待合空間になると同時に街の風景がかわる。千代田線から山手線への乗換動線の仕上げを石から木へとリズミカルに切り替え、神社へ参拝するときの形式を重ねてみると、乗換の体験が自然の物質や光を知覚する機会にかわる。

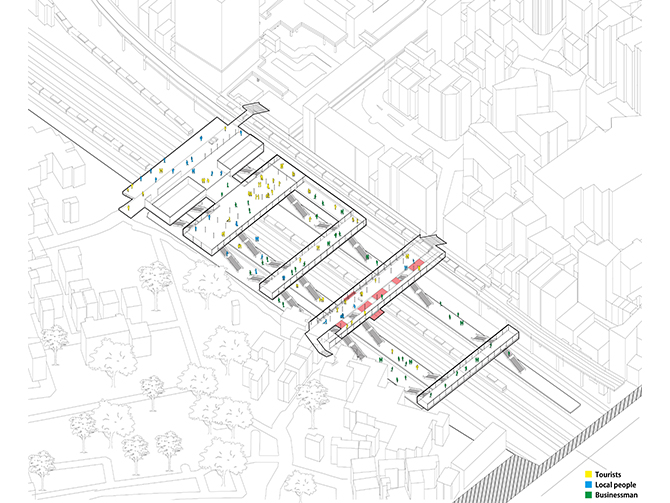

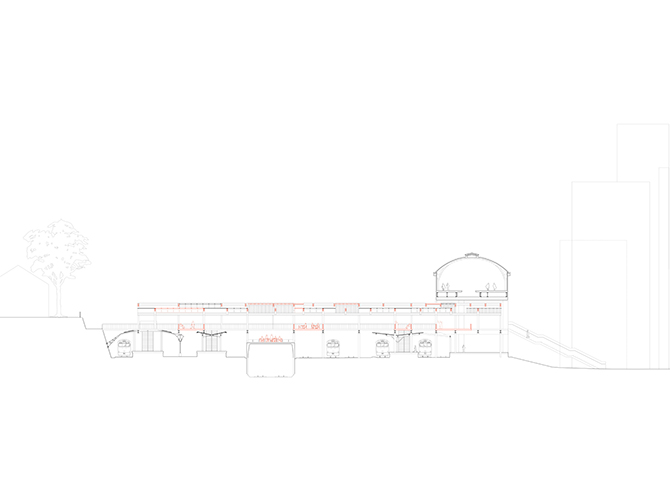

日暮里駅「敷居としての駅」

日暮里駅は、成田空港から京成線が乗り入れるため、近年増加する外国人観光客が最初に目にする山手線の駅であり、多くの外国人がスーツケースを引きながら乗り換えていく。駅の西側には谷中銀座が広がる。都心にありながら戦災や大規模開発を逃れて昔ながらの街並をいまに残す人気の観光スポットである。

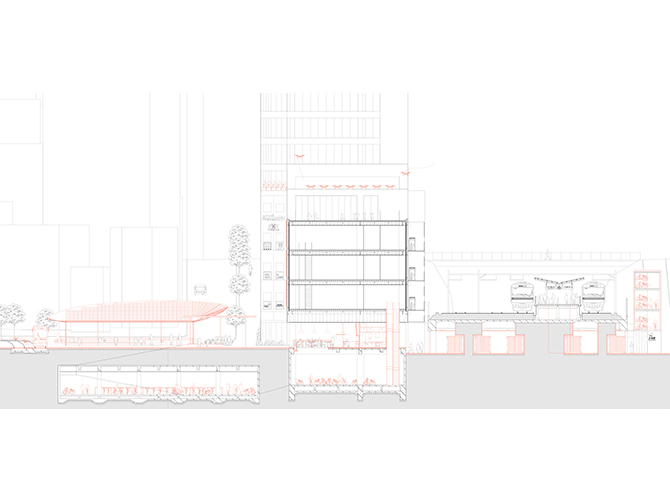

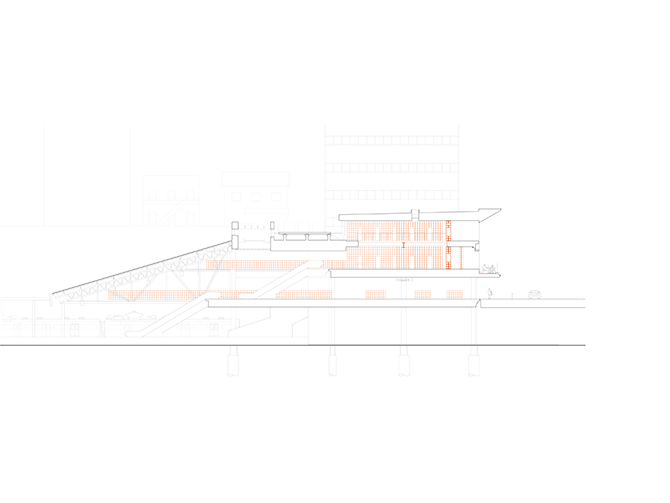

14本もの線路をまたぐ日暮里駅は、駅の東西を繋ぐ2本の改札外ブリッジと、複数のホームを繋ぐ3本の改札内ブリッジで構成されている。北端にある東西の街をつなぐブリッジは、ひっきりなしに通過する多種の列車を眺めることができるために「トレインミュージアム」と呼ばれ賑わっている。

改札がタッチレス・ゲートレスになる未来に、この2種のブリッジを隔てるものはなくなっていくだろう。地域のポテンシャルを生かしたこれからの観光のあり方を模索するとき、日暮里駅のブリッジたちはどのような姿になるだろうか。

2種類のブリッジが互いに行き来できるように床を渡し、京成線側にラゲッジサービスを設ける。すると外国人観光客がホテルへのチェックインまでの時間や、成田空港の早朝便や深夜便までの時間といった、旅行にありがちな半端な時間を有効につかって谷中銀座を歩く機会を生むはずだ。ホームとブリッジの中間階を設けてトレインミュージアムを展開する。地域の人々にとっても谷中銀座の文化を外国へと発信する拠点になる。2種のブリッジの融合は、地域住民と外国人観光客が行き交い、遠く離れた異国の文化が出会う敷居(中間領域)になるだろう。屋根架構はそのことを象徴するように2つのブリッジを交互にまたいで架けられている。

鶯谷駅「心理的多様性のための駅」

鶯谷駅はラブホテル街と墓地に挟まれている。いわば「生」と「死」の空間が線路を挟んで対峙する。 台地の端につくられた鶯谷駅には、異なる時期につくられた2つの跨線橋がある。1つめは1928年頃につくられた階段だけの跨線橋。古いレールを再利用した軽やかなトラス構造で支えられている。2つめは2001年頃につくられたエスカレーターとエレベーターのついた跨線橋。鉄骨丸柱で支えられ古いレールに比べれば随分しっかりしている。これは足腰の弱い方や車椅子での利用への配慮が現代の技術で具体化されたもの。その想定は1つめの時代にはなかった。跨線橋の造りにそれが作られたときの社会の想定が保存されている。

都市空間のいたるところにバリアフリーが具体化されるということは、その社会が身体的な多様性を想定し認めているということの証でもある。他方で現代では心理的な多様性への配慮も求められている。同性愛者やトランスジェンダー(身体の性と心の性が一致しない)など社会的なマイノリティへの配慮は、重要であることはわかっていても都市空間にどのような居場所が与えられるべきか、われわれの社会はまだ知らない。

心理的多様性のための駅舎を模索するとしたら、それはどのような姿だろうか。鶯谷駅に3つめの跨線橋をつくる。ここに心のケアを扱うカウンセリングスペースを構想する。駅の動線でもありながら居心地の良い滞在空間とするために、木造架構で、アクセスはエレベーターのみとする。少し先の社会の想定が具体化されることになる。