ゼロカーボン・チャレンジ2050達成への取組み

地球温暖化防止へ向けた2030年度までの目標

基本的な考え方

気候変動による事業影響を念頭に、カーボンニュートラルの実現やエネルギーの安定確保を行います。

今後も、すべてのフェーズでエネルギー使用量の削減に取り組んでいきます。

ピンチアウトで拡大できます

JR東日本のエネルギー

エネルギーに関する取組みの全体像

ピンチアウトで拡大できます

エネルギーを「つくる~送る・ためる~使う」の段階において効率化を図っています。また、列車運行等で消費するエネルギーの約25%は、CO2排出量ゼロの再生可能エネルギーを使用しています。

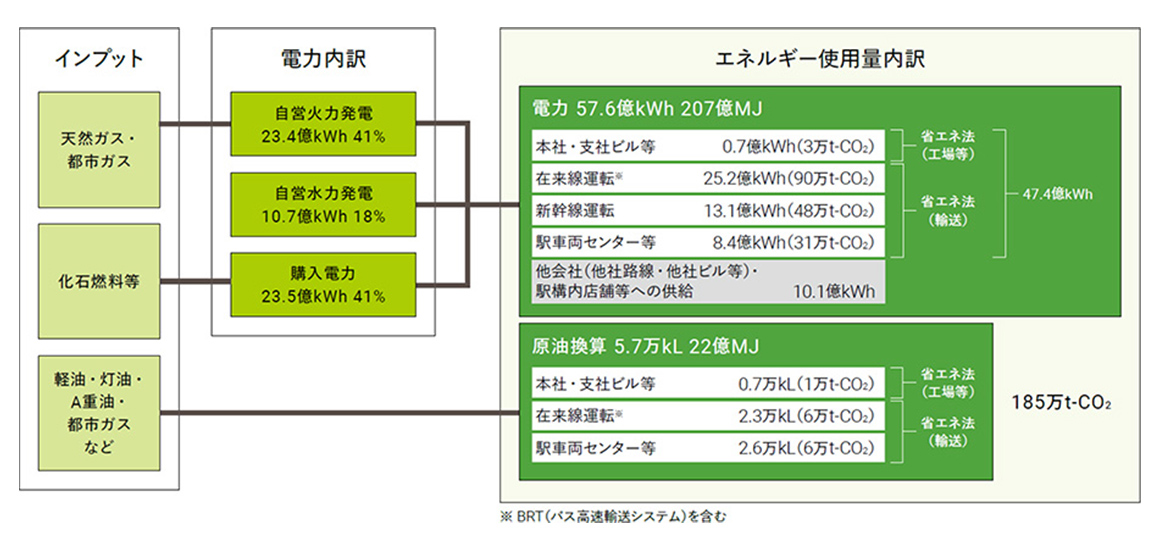

エネルギーフローマップ

ピンチアウトで拡大できます

エネルギーのインプットから消費までの流れを示しています。自営の発電所と電力会社から供給された電力は、電車の走行や駅・オフィスの照明・空調に使用しています。また、灯油等をディーゼル車の走行や駅・オフィスの空調に使用しています。

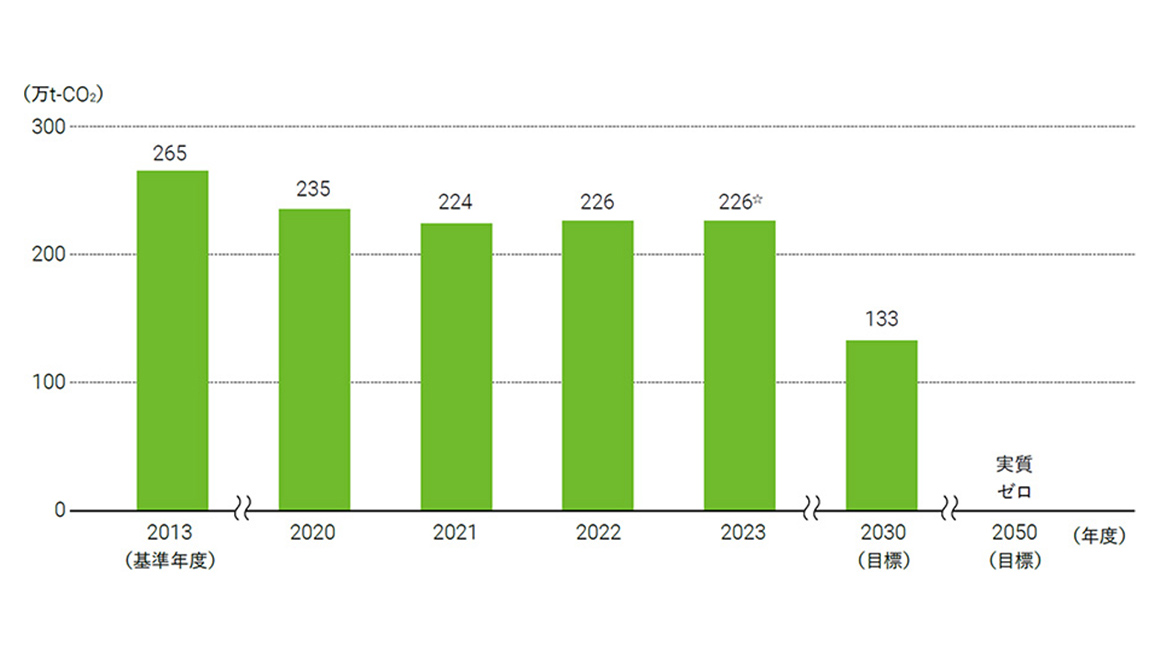

鉄道事業のCO2排出量

ピンチアウトで拡大できます

鉄道事業に係るCO2排出量の推移を示しています。2022年度の排出量は184万t-CO2となり、2013年度と比べ31万t-CO2の削減となりました。

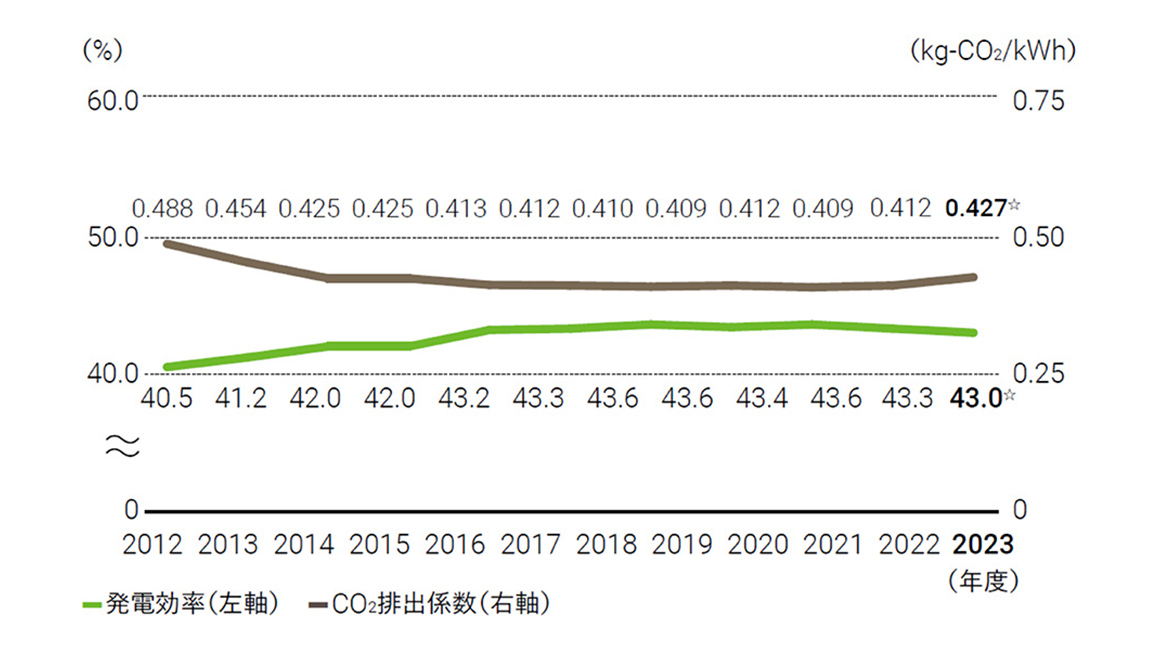

自営発電所の排出係数・発電効率の推移

ピンチアウトで拡大できます

火力発電所は「複合サイクル発電設備※」の導入を進め、2021年6月には新しい1号機が運転を開始。水力発電所はCO2が発生しないクリーンなエネルギー電源としてであるため、一般的な電力会社より排出係数が低くなっています。

川崎火力発電所

鉄道会社で唯一の自営の川崎火力発電所(神奈川県川崎市)出力は80.9万kWあり、燃料には都市ガスおよび天然ガスを使用しています。2021年6月には新しい1号機が運転を開始しました。今後もCO2排出量削減に向けて、効率向上などに取り組んでいきます。

信濃川水力発電所

自営の信濃川水力発電所(新潟県十日町市・小千谷市)は総出力44.9万kWあり、CO2が発生しないクリーンなエネルギー電源として当社の鉄道輸送を支えています。また、魚道の整備やサケの稚魚放流活動などを通じ、河川環境との調和や地域との共生を目指しています。

JR東日本グループの主な再生可能エネルギー開発計画

JR東日本エネルギー開発(株)とともに太陽光、風力発電プラントの調査・開発を地域と協力して今後さらに推進し、2050年度までに当社の鉄道事業で使用するエネルギーのうち約30~40%を賄える再生可能エネルギーの開発を目指します。

ピンチアウトで拡大できます

太陽光

再生可能エネルギーの開発をグループ会社であるJR東日本エネルギー開発株式会社とともに推進し、2020年度は大崎三本木(宮城県)と磯原(茨城県)(合計2.26万kW)の太陽光発電所を開発しました。

風力

2016年12月、JR東日本として初の風力発電設備であるJR秋田下浜風力発電所が運用を開始しました。年間で5,800MWh、一般家庭1,600世帯分の発電を行なっています。

列車運転用エネルギーの削減

省エネ車両の投入

電車では、減速時の運動エネルギーを電気エネルギーに換える「回生ブレーキ」や、効率的なモーター制御を行う「VVVFインバータ」を搭載した省エネルギー車両の導入を進めています。

蓄電池駆動電車(ACCUM)

大容量の主回路用蓄電池を車両に搭載した「電車」です。電化区間では架線から電力により走行すると同時に主回路用蓄電池の充電を行います。2014年3月には烏山線で営業運転を開始。2017年3月からは秋田~男鹿間でEV-E801系の営業運転を開始しました。

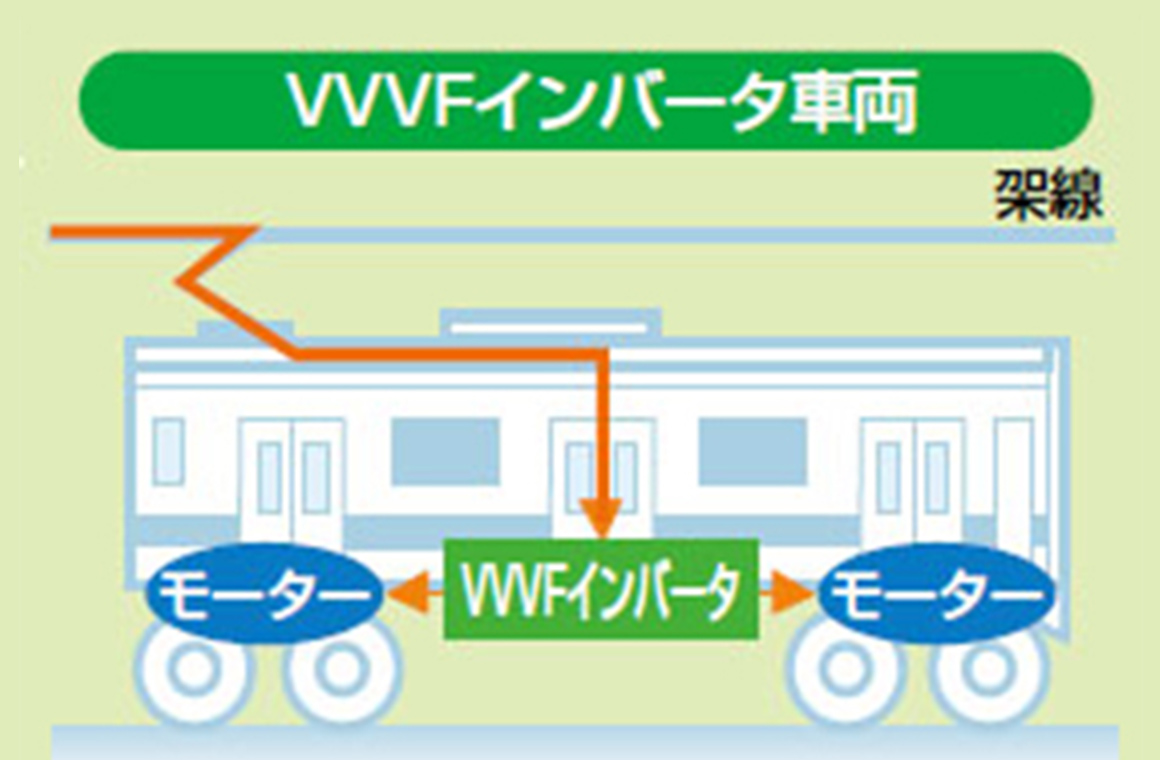

VVVFインバーター

VVVF(可変電圧・可変周波数)インバーターは電力を無駄なく制御することができるので、効率的に列車を走行させることができます。

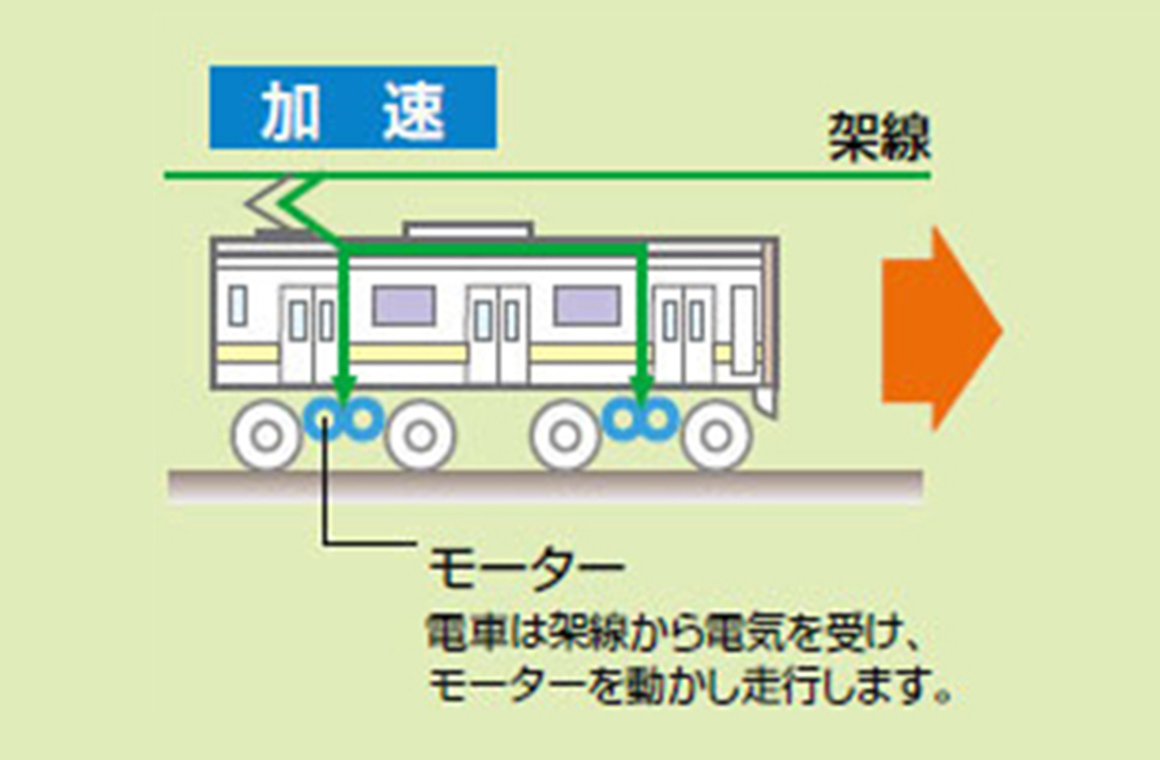

回生ブレーキ

回生ブレーキとは、電車が減速時の運動エネルギーを電気エネルギーに換える仕組みのことです。ブレーキ時にモーターを発電機に切り替え、発電した電力を架線に戻して他の列車の加速に使用するなど、有効活用しています。

回生電力の有効活用

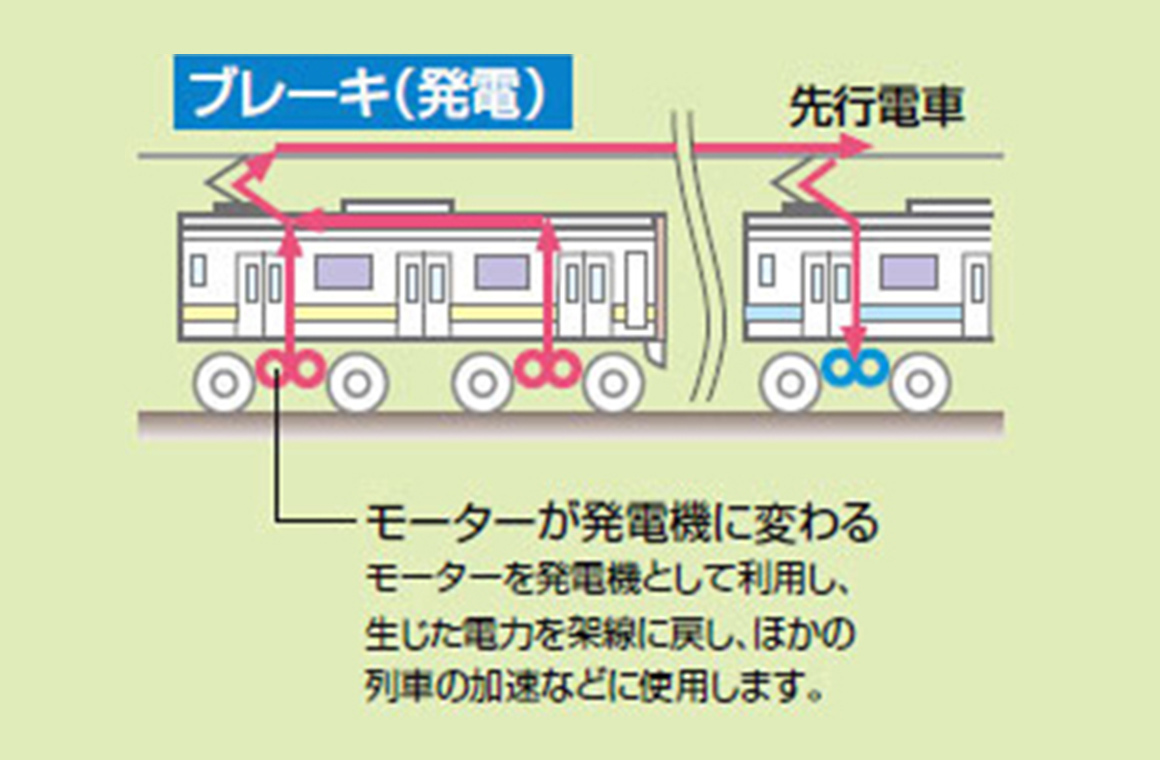

地上設備側からの列車運転用エネルギー削減策として、電車が停止する時に発生する回生電力をより一層効果的に活用するため、電気をためる「電力貯蔵装置」の導入や、様々な施設で電気を使えるように変換する「回生インバータ装置」・異なるき電区間で発生する回生電力を相互に融通できる「電力融通装置(RPC)」の導入など、電力の有効活用に繋がる取組みを進めています。

ピンチアウトで拡大できます

超電導フライホイール

回生ブレーキによって発生した電力を貯蔵する新たな装置です。回転体であるフライホイールが超電導により浮き上がることで、回転時の回転エネルギーの損失を少なくし、回転エネルギーによって回生電力を貯蔵します。

省エネ運転操作

運転操作による電力消費量削減を目的に、省エネ運転PTを立ち上げ、データ収集・分析を行っています。省エネ運転を実施すると新型車両取替では削減量が3%程度なのに対し、10%以上の削減が見込まれます。

環境にやさしい鉄道施設

エコステの整備

「省エネ」「創エネ」「エコ実感」「環境調和」の4つの要素を駅に導入する取組みである「エコステ」の整備を進めています。「エコステ」モデル駅全12駅のほか、2020年3月には「エコステ」として高輪ゲートウェイ駅が、同年12月には千駄ケ谷駅の整備が完了しています。

LEDの取替(ホーム・コンコース)

2030年度までに累計41.5万台の照明をLEDに取替えます。これにより従来の蛍光灯より約50%の省エネを目指します。

空調機器の取替

2030年度までに大型空調累計38箇所、小型空調3,300台の高効率化を目指します。

散水消雪装置の効率向上

燃料を使用して水を温め撒くことで、雪を解かす装置です。2030年度までに機器の効率向上を目指します。

融雪装置の高効率化

燃料を使用して温風を吹き出すことで雪を解かす装置です。2030年度までに機器の効率向上を目指します。

水素エネルギーの利活用

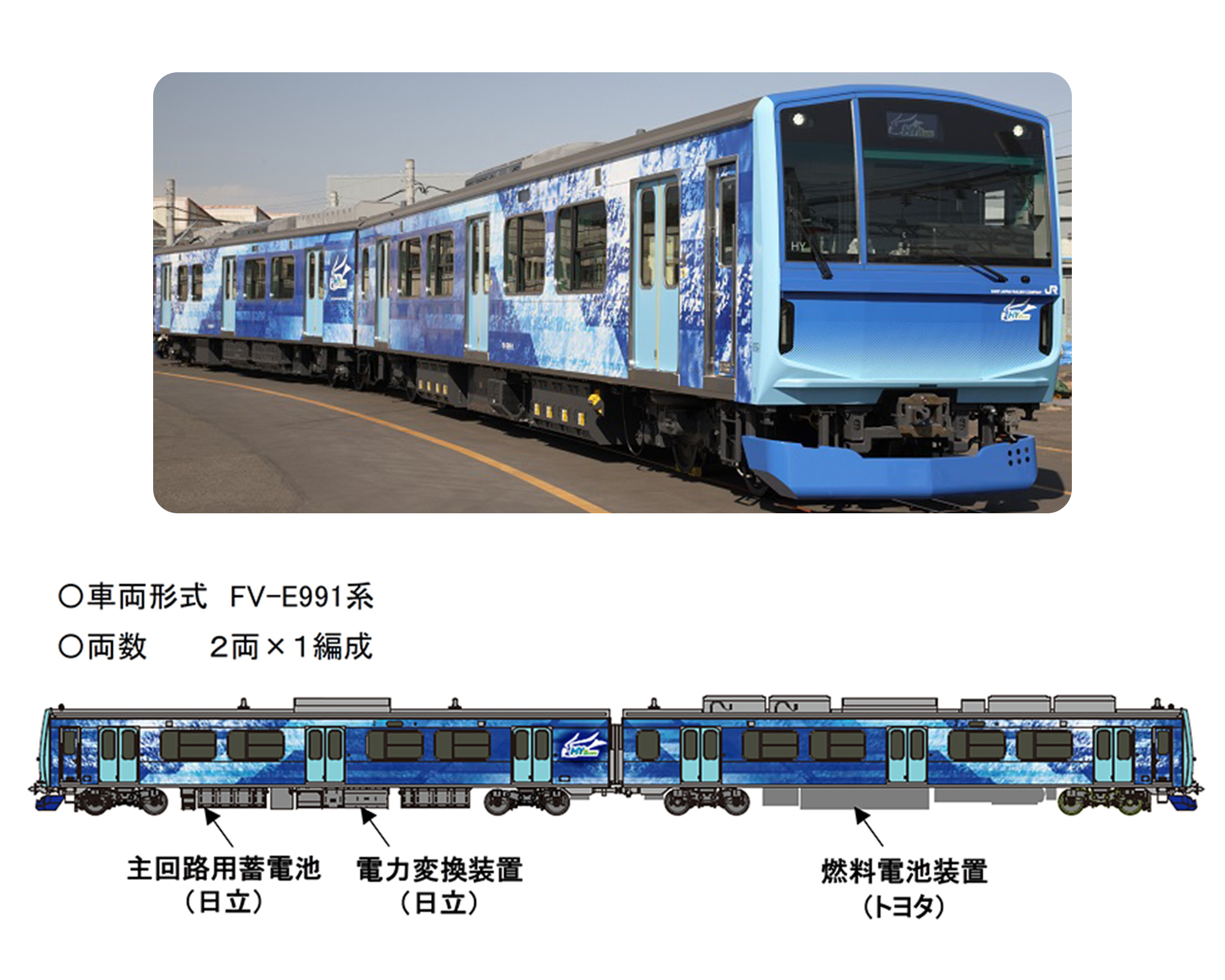

当社では水素を燃料とする燃料電池と蓄電池を電源とするハイブリッドシステムを搭載した試験車両を連携して開発しています。燃料電池車両とは、水素タンクに充填された水素は燃料電池装置へ供給され、空気中の酸素との化学反応により発電し、主回路用蓄電池は燃料電池装置からの電力とブレーキ時の回生電力を充電します。

2022年3月鶴見線及び南武線でハイブリッド車両(燃料電池)試験車両(愛称HYBARI:ひばり)の実証試験を開始しました。今後は実証試験の状況を踏まえ、将来の社会実装を推進していきます。

水素ハイブリット電車 HYBARI

燃料電池バス

2020年10月から水素社会実現のため、東京駅~竹芝地区を周遊する燃料電池バスの運行を開始しています。

水素ステーション

水素社会実現の一環として高輪ゲートウェイ駅近くへ水素ステーションを開設しました。

環境に配慮した不動産

TAKANAWA GATEWAY CITY(第Ⅰ期)

TAKANAWA GATEWAY CITY(第Ⅰ期)においては、先進的な環境・エネルギー技術を取り入れたまちづくりを目指しており、多様な再生可能エネルギーを活用するほか、将来の水素社会の実現に向けた燃料電池や食品廃棄物を活用したバイオガスシステムの導入に取り組みます。

ピンチアウトで拡大できます

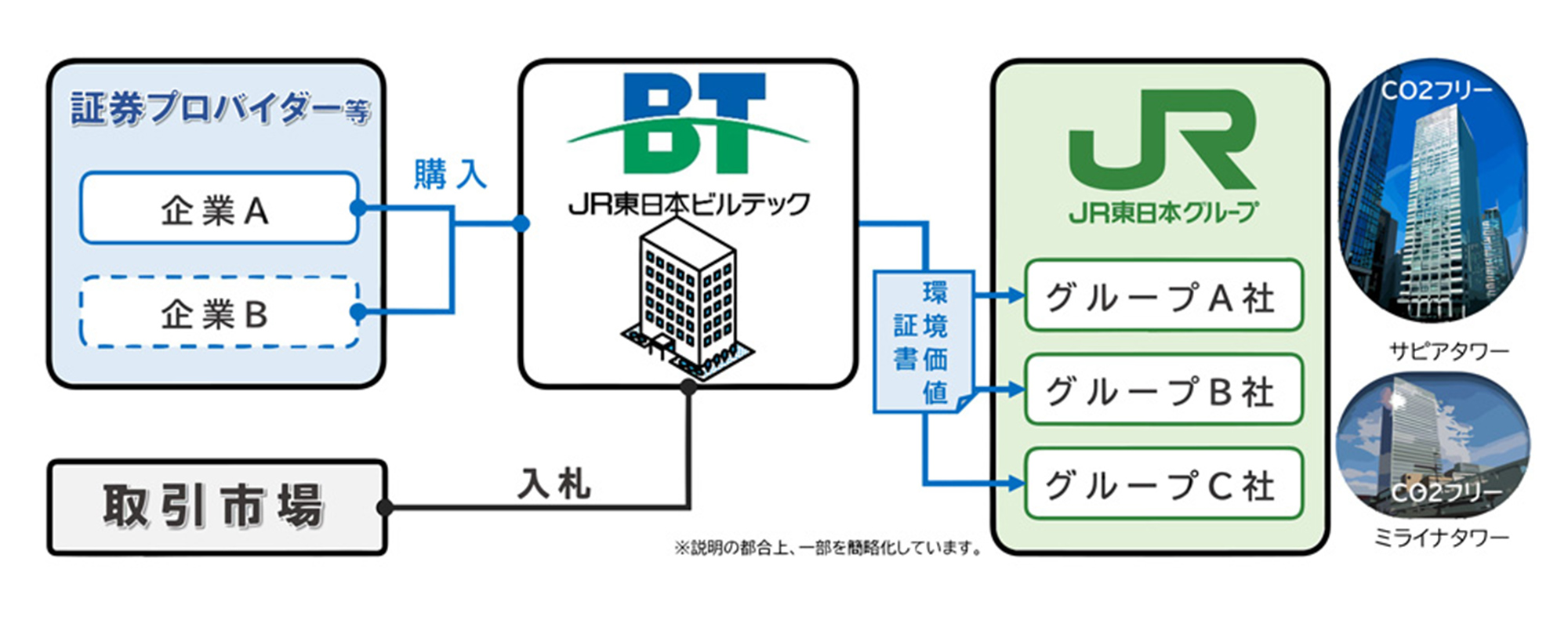

再生可能エネルギー証書の活用スキーム

JR東日本が所有するビルのオフィス部分を対象に、JR東日本ビルテックが外部調達する再生可能エネルギー証書を活用し、実質再生可能エネルギー由来の電力に切替を行います。

ピンチアウトで拡大できます

カーボンニュートラルガスの導入

ショッピングセンター業界初の取り組みとして、2021年3月2日にルミネ大宮でカーボンニュートラル都市ガスを導入開始しました。ルミネ大宮でのCO2削減効果は年間約500tを見込んでいます。

JR新宿ミライナタワー

JR新宿ミライナタワーは事業所において、東京都が認定する「TOP LEVEL FACILITIES」へ該当。また、国土交通省が主導する「CASBEE」Sの評価もいただいている、環境負荷が低い不動産です。

環境にやさしい公共交通へのシフト

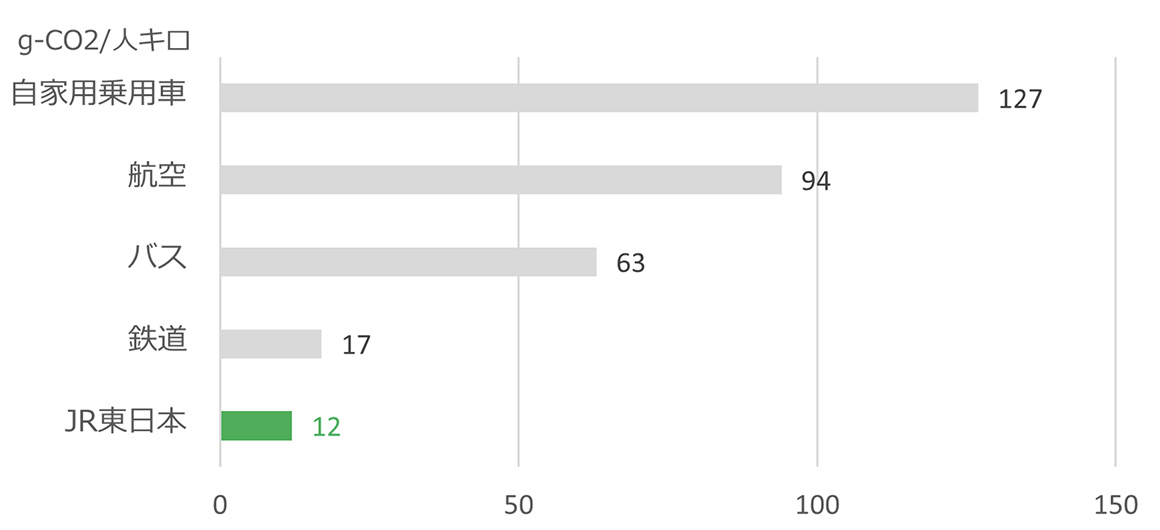

鉄道の環境負荷

【輸送量当たりのCO2排出量(旅客)(2021年度)】

ピンチアウトで拡大できます

ショッピングセンター業界初の取り組みとして、2021年3月2日にルミネ大宮でカーボンニュートラル都市ガスを導入開始しました。ルミネ大宮でのCO2削減効果は年間約500tを見込んでいます。

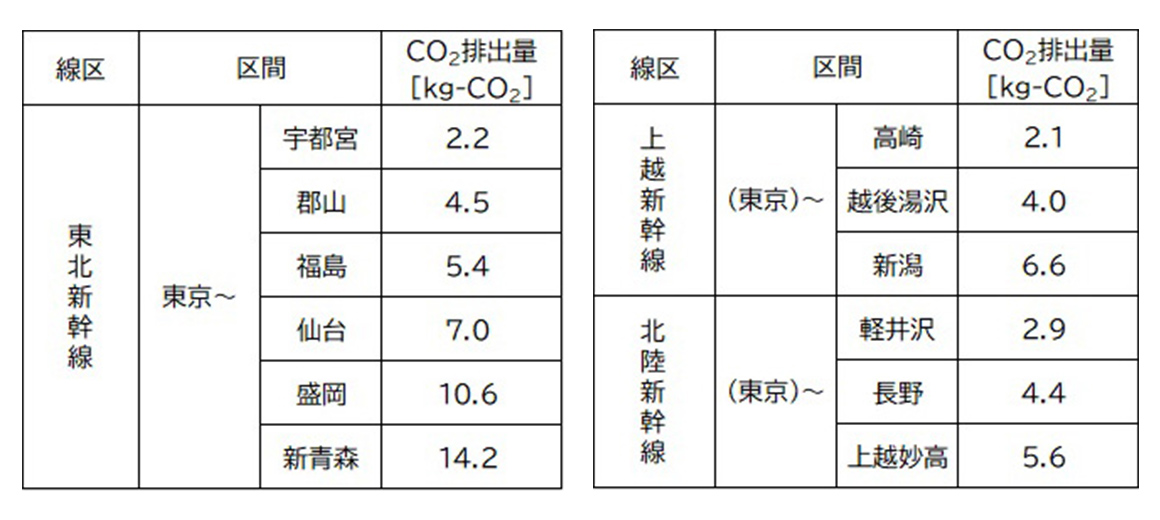

【主な区間の1人当たりのCO2排出量】

ピンチアウトで拡大できます

当社の新幹線区間における区間別の移動に伴う1人当たりのCO2排出量を上記の通り算定しました。

MaaS事業の推進

ピンチアウトで拡大できます

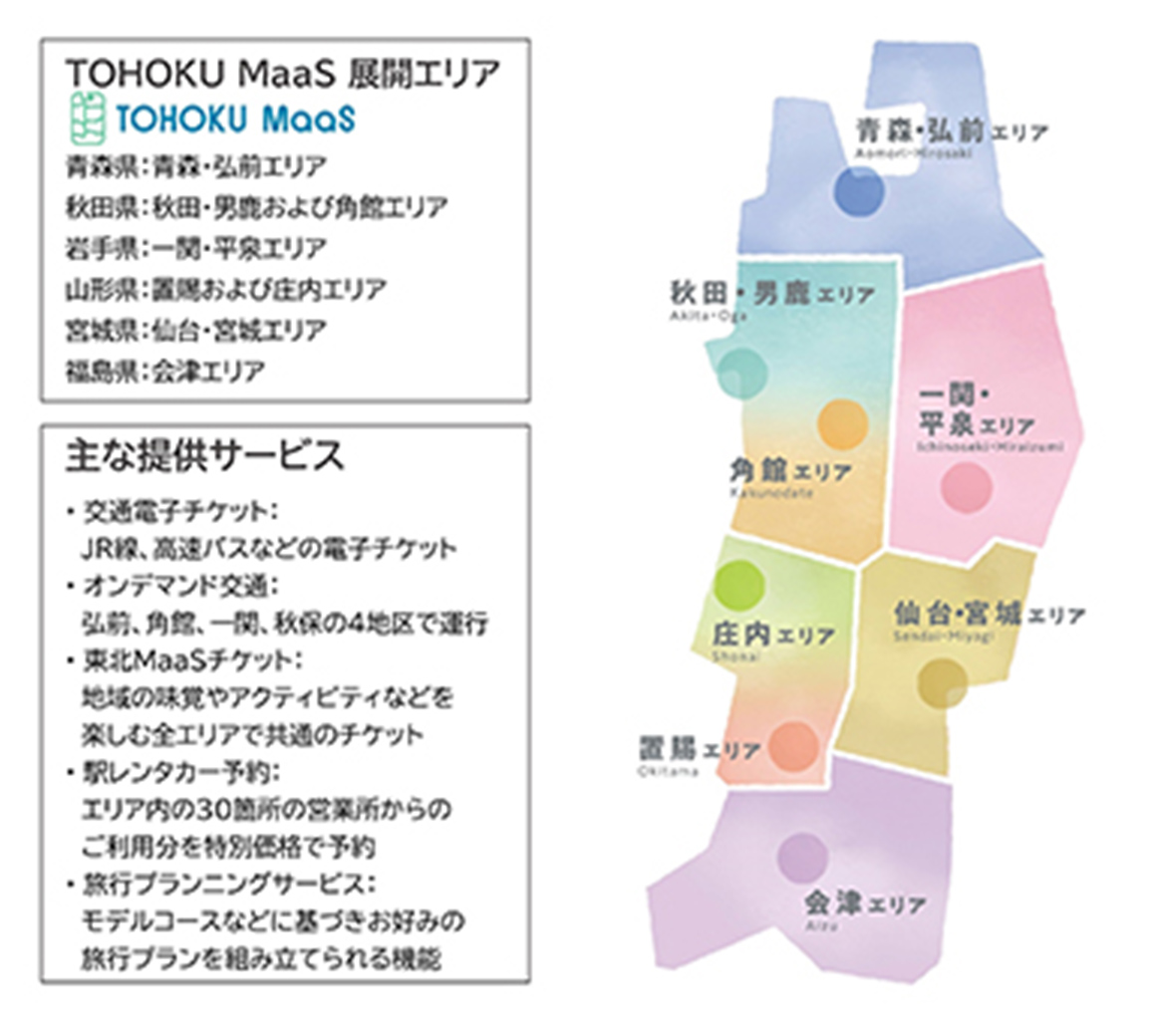

MaaSは電車やバス、オンデマンド交通などの公共交通をスマートフォン一つで利用できるサービスです。その中でも「TOHOKU MaaS」は東北6県8エリアで展開しており、MaaSを利用することで、CO2排出量の削減に期待ができます。

バイオ燃料の活用

ジェイアールバス関東及び東北では、定期観光バスにユーグレナバイオディーゼル燃料を導入し、CO2の排出削減を目指した取り組みを実施しています。