新領域(WaaS共創コンソーシアム)

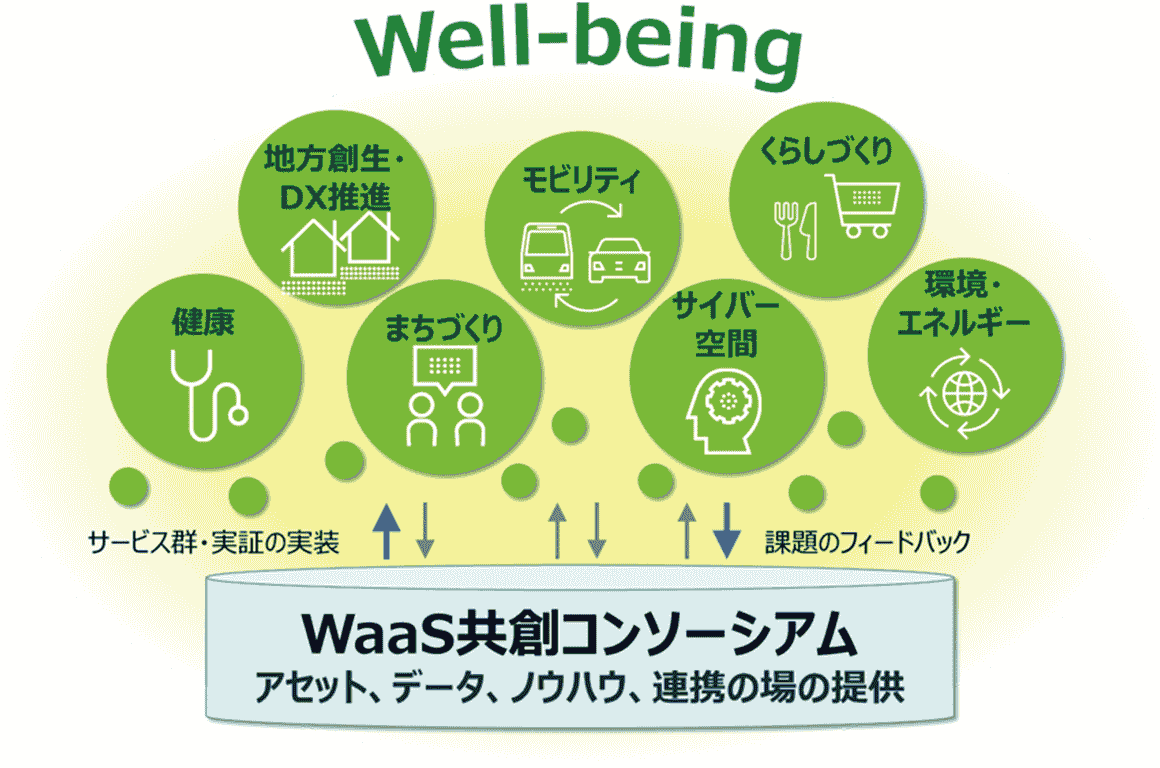

オープンイノベーションを通じた社会課題解決

2017年に、オープンイノベーションによりモビリティを変革する場として「モビリティ変革コンソーシアム」を設立しました。5年間にわたり160を超える企業・団体にご参加いただきながら、さまざまな実証実験、実装を行ってきました。2023年4月より、その知見・ノウハウを活かし、移動×空間価値の向上をめざす場として「WaaS共創コンソーシアム」を新たに設立しました。さまざまな企業や自治体、大学等とオープンイノベーションを通じ、当社単独では難しいより広範な領域における社会課題の解決、ウェルビーイングな社会の実現に取り組んでいます。2024年度は15テーマの実証実験を行いました。代表的な実証実験を紹介します。

WCCロゴ

Well-beingな社会の実現

移動の価値を高める

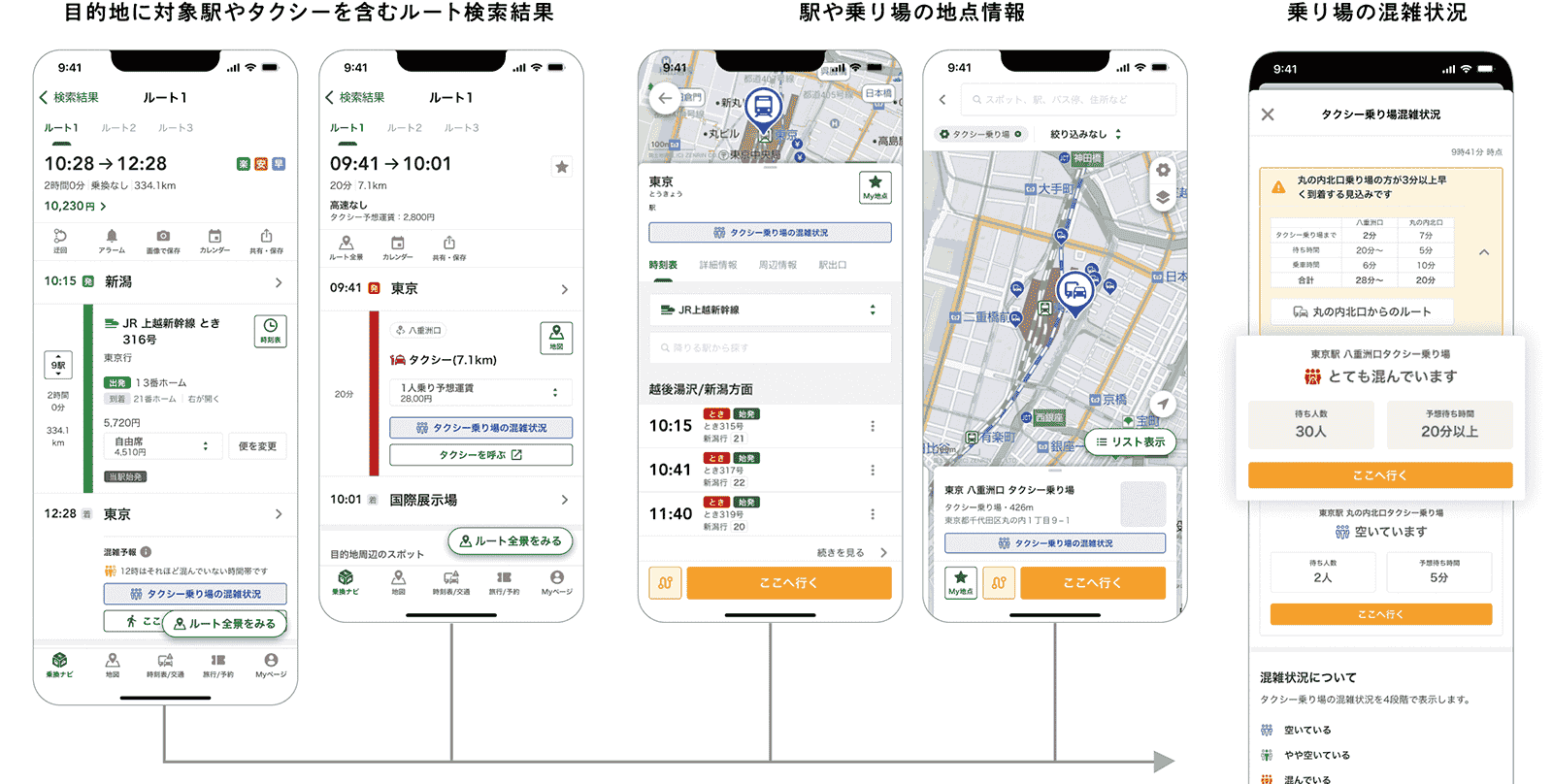

タクシー乗り場のリアルタイム混雑可視化

近年、インバウンド等の移動需要の増加と共に、新幹線駅などでタクシー乗り場の混雑が顕著になっています。本取組みでは、駅からタクシーを利用するお客さまに、タクシー乗り場の待ち人数と予測待ち時間をリアルタイムで提供しました。この情報をもとに、混雑する乗り場を避けて空いている乗り場を選択いただく、別の交通機関を選択いただくなど、お客さまの行動変容を促しスムーズに移動できる環境づくりをめざしました。

実証実験は2024年11月から12月にかけて東京駅八重洲口、東京駅丸の内北口、新橋駅汐留口、品川駅港南口の各タクシー乗り場にて実施し、混雑情報を「NAVITIME」アプリでお客さまに提供しました。混雑情報は延べ1万人を超える方にご覧いただきました。

実証実験の結果を踏まえ、鉄道を利用するお客さまが快適にその先も移動できるよう、サービスの導入に向けて検討を進めていきます。

空間の価値を高める

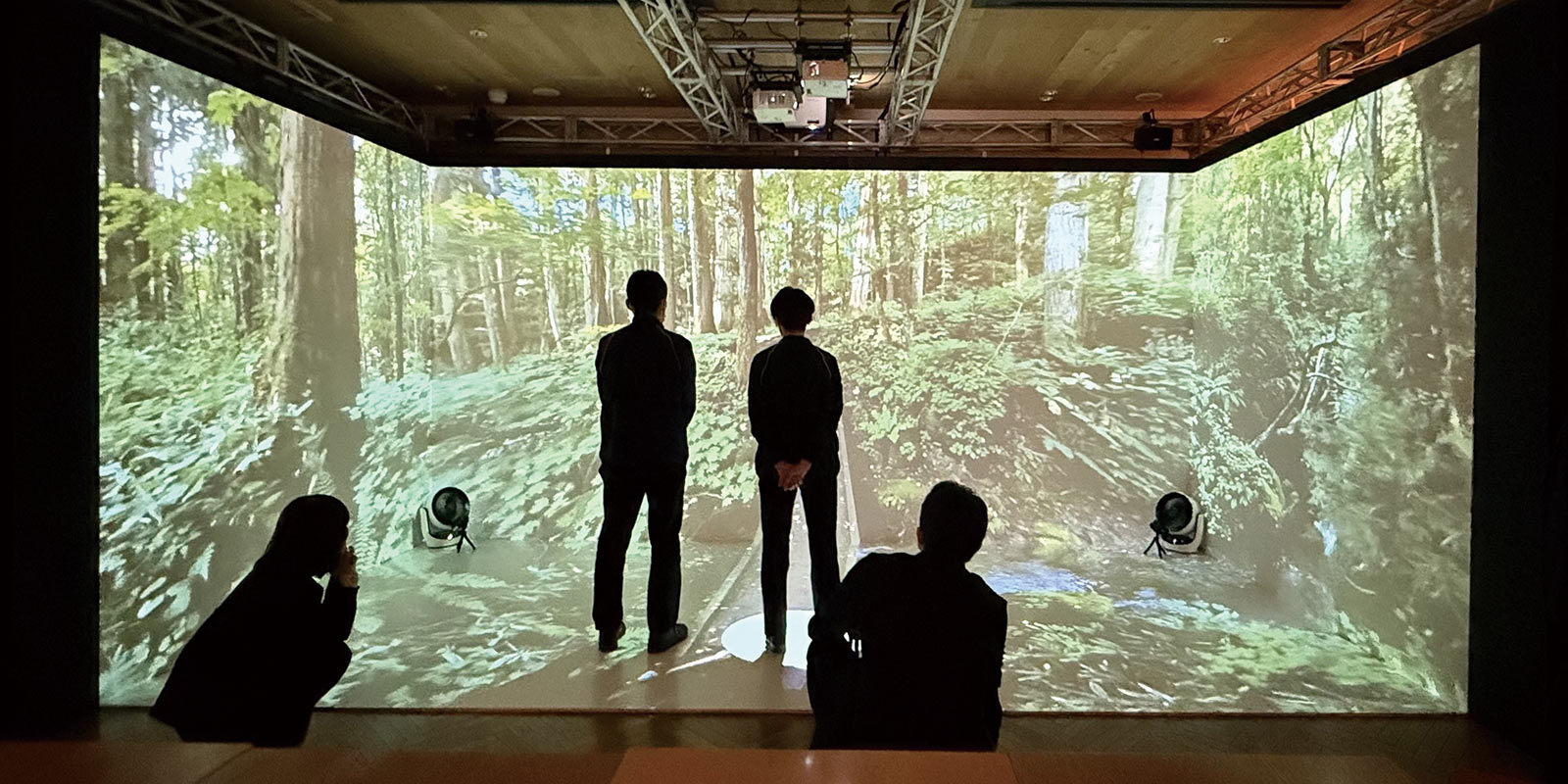

遠隔五感体験再現によるUXと購買意欲向上

現地で感じられる感覚を遠隔地で体感できる新しいバーチャル技術、「没入システム」による遠隔観光体験が、ユーザーエクスペリエンスと体験者の意識変容にどう影響するかを検証しました。4K 360°映像の4面ディスプレイへの投影や香りの噴霧による深い没入感、また現地映像・音声のリアルタイムでのライブ投影やカメラの位置情報に連動した現地の香りの同期再現といった機能が特徴です。

実証実験は長野市戸隠地区に伝わる戸隠そばをテーマとし、一般の方々を対象に遠隔観光イベントという形で実施しました。そば栽培地の気候や風土、そば打ちの様子などを「没入システム」にて仮想体験していただいたほか、現地からのライブ配信も行い、遠隔地間でのリアルタイムな没入型のコミュニケーションも体験していただきました。

検証結果として、「体験者の高い満足度」、「体験コンテンツに関わる商品の購買意欲の向上・現地への訪問意欲の向上」が確認され、物理的な距離を超えて臨場感や没入感を提供するという新たな空間体験が、地域の魅力発信や興味喚起に有用であることが示されました。今回の知見を活かし、「没入システム」の社会実装を進めていきます。

コンソーシアムでの実装事例:AR車両

「モビリティ変革コンソーシアム」の実証実験で検証したAR技術の社会実装に取り組んでいます。その一環として、姿を消しつつある鉄道車両をARで再現する実証を試行的に行い、2022年に開催した鉄道開業150年のイベントにて広く発信しました。

その後も、当社主催のイベントで活用したほか、近年では鉄道博物館でも活用されています。今後も、地域の活性化や文化の継承に向けて、ARなどの先端技術を活用した取組みを進めてまいります。

地方での生活を豊かに

地域共創の取組み全般、回復ガストロノミー等

産官学と広域連携による地域共創をめざして、北陸新幹線飯山駅を中心とした9市町村から成る「信越自然郷」エリアで、社会実装をめざした実証実験を複数実施しました。

人口減少や地域モビリティといった共通の課題に対して、それを広域でとらえた新たな解決策を提示し、地域とともに検討・検証を行うことで、「WaaS共創コンソーシアム」による地域共創を推進しています。

取組み事例

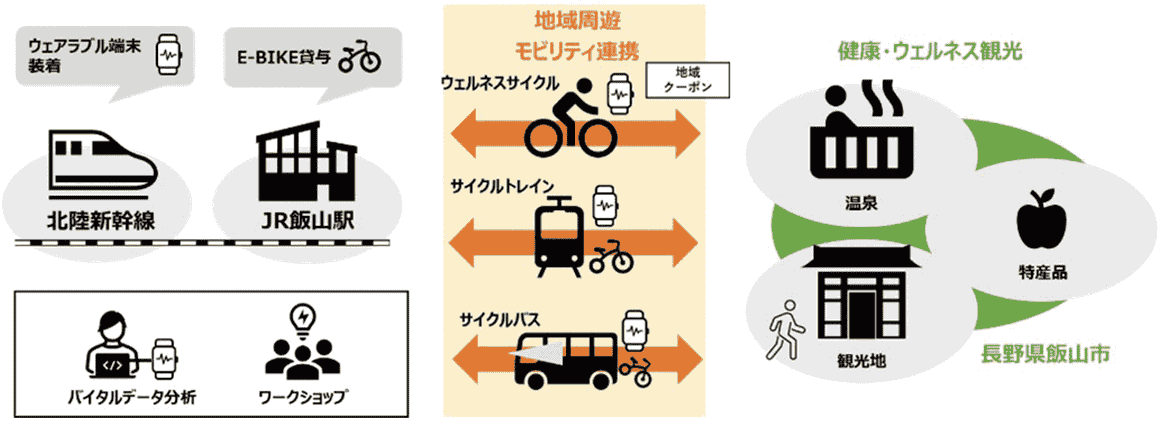

ウェルネスモビリティ

「ウェルネスモビリティ」では、ウェルネスをテーマとして、飯山駅からの二次交通にサイクルツーリズムを採用するとともに、ウェアラブル端末など新技術・サービスの利活用により、自転車利用による疲労、観光体験による回復を可視化させ、「移動」が持つ健康・ウェルネス的な価値を検証しました。具体的には、域内での「移動」と「観光体験」が連動するよう、参加者に地域通貨チケットを配布し、サイクルツーリズムと観光地・温泉・物販店などがつながるメニューを採用しました。健康・ウェルネス的な価値の検証のほか、参加者の再来訪意欲向上と、それに伴う関係人口の創出もめざしました。

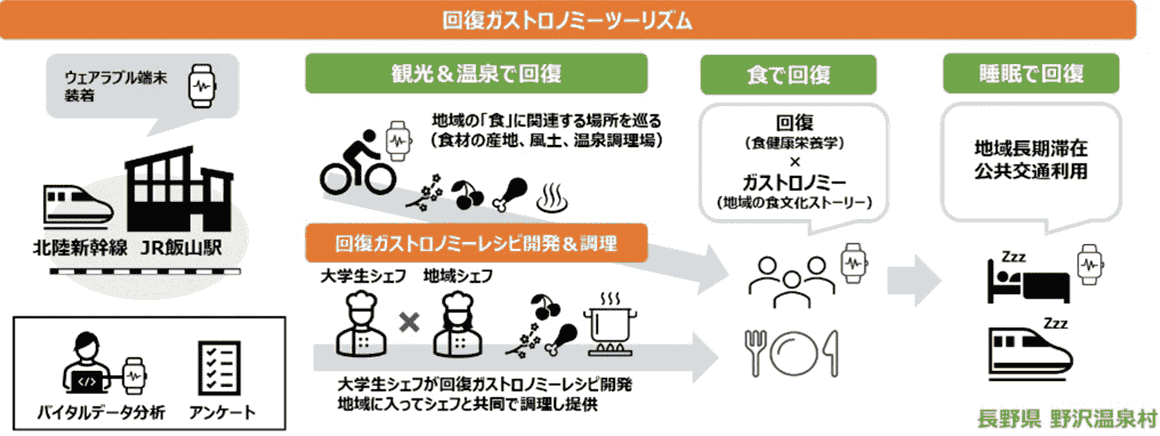

回復ガストロノミー

「回復ガストロノミー」では、地域の「食」に注目し、地元の学生とシェフが地域の食文化を活かして開発したメニューを参加者が味わい、「食」を中心とした地域の特徴を体感するツアーを企画することで新たな関係人口の創出を検証しました。

また、地元の学生が地元食材を使ったメニューの開発や参加者への提供に積極的に携わることで、若年層の地域での就労意欲の向上による雇用創出の可能性を検証しました。

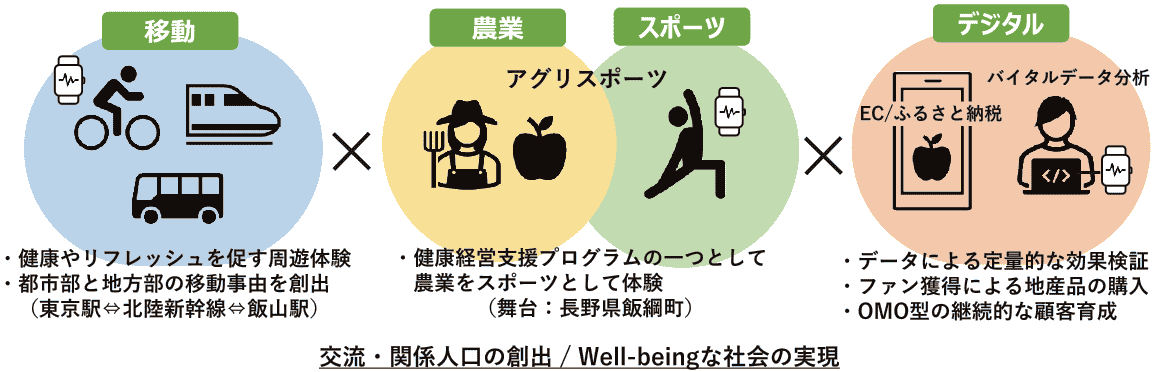

アグリスポーツ

「アグリスポーツ」では、「農業×スポーツ×移動×デジタル」をテーマに農作業をスポーツと捉え、健康経営支援プログラムに農業体験を組み入れる検証を行いました。具体的には、首都圏で働く人にスポットを当て、デスクワークが多いビジネスマンのリフレッシュを促すための地域共創も兼ねた健康経営支援事業を開発しました。この活動により首都圏と地方を移動する事由を増加させ、地域活性化事業の可能性拡大をめざしました。

駅からの二次交通への地域モビリティ活用(E-BIKE)

アグリスポーツでの農作業