実習用通学定期乗車券のご案内

実習用通学定期乗車券のお申込みは、指定学校の担当者からお申し込みください。生徒・保護者からはお申し込みいただくことは出来かねますのでご注意ください。

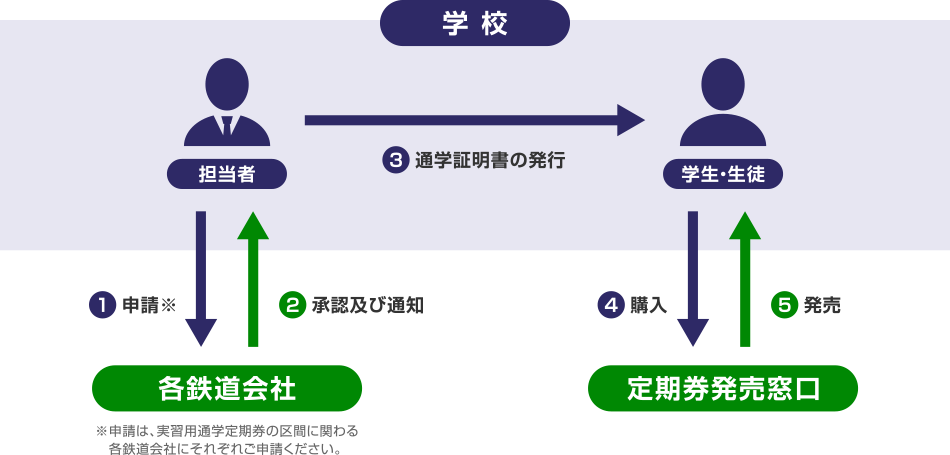

実習用通学定期乗車券発売までの流れ

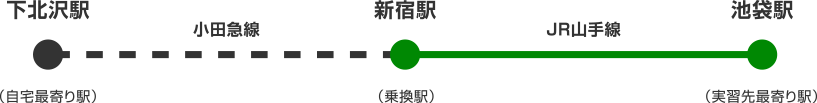

【例】実習区間が下北沢駅~新宿乗換~池袋駅の場合

- ①申請

本例の場合、JR東日本と小田急電鉄に対して行います。

※当社以外への申請方法につきましては、各鉄道会社にお問い合わせください。

- ②承認及び通知

JR東日本と小田急電鉄のそれぞれから、承認及び通知を受けます。

- ③通学証明書の発行

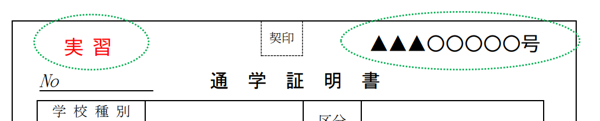

JRの承認番号を明記した通学証明書と、小田急電鉄の承認番号を明記した通学証明書をそれぞれ発行して下さい。また、通学証明書の学校記入欄を記入していただき、通学証明書左上欄外余白に「実習」と赤書きし、右上欄外余白に②で受けた承認番号をご記入ください。

- ④実習用定期乗車券の購入

当該会社線(本例では、当社又は小田急電鉄)の定期券発売窓口でご購入いただけます。

- ⑤発売

本例のように定期乗車券区間に当社以外の鉄道会社路線が含まれる場合は、連絡運輸範囲(1枚の定期券で発売できる範囲)を駅係員が確認し、その範囲内である場合は、1枚の定期券で発売いたします。

本例は1枚の定期券で発売できるケースですので、それぞれの通学証明書を係員が回収し、「池袋~下北沢」の区間で実習用通学定期乗車券を発売します。

購入時の注意点について

- 実習で通学する区間が複数の鉄道会社に跨る場合などは、1枚の定期乗車券で発売できないことがあります。この場合は、定期乗車券の区間を区切って購入いただきます。当社で購入できなかった区間についてはその区間の鉄道会社で別途お買い求め下さい。

- 実習用通学定期乗車券は、磁気定期券で発売いたします。SuicaなどのICカード乗車券ではご利用いただけません。あらかじめご理解賜りますようお願い申し上げます。

申請について(指定学校事務担当者さまへ)

申請前に以下をご確認ください。

- 実習は、学習単位の認定を行うもの(単位の認定は行わないが必修又は卒業要件とするものを含む)であること。

- 実習箇所から報酬・その他交通費に相当する手当ての支給を受けないこと。

- 実習期間が年度をまたがる場合は年度ごとにお申込みいただく必要がございます。

【例】実習期間が1月10日から翌年度の7月31日までのときは、次の①と②に実習期間を分けて申請する。

- ①1月10日~3月31日 当該年度内分

- ②4月1日~7月31日 次年度分

申請先

- 当社における申請先は、以下のとおりです。

- ■申請先

- 東日本旅客鉄道株式会社

- 鉄道事業本部 モビリティ・サービス部門 営業業務支援室(営業制度・連絡運輸)

- ■住所

- 〒114-8550 東京都北区東田端二丁目20番68号

- 申請は、実習で通学する区間に含まれる各鉄道会社に行います。

申請方法

- 申請用紙(実習用通学定期乗車券発売申込書)は以下の記入例を参考にご作成ください。(様式はそのままご使用いただけます。)

- 申請用紙は、1件につき2部必要です(本通1部とコピー1部)。また、申請の際は、住所等をご記入のうえ、切手を貼り付けた返信用封筒も同封してください。

- 申請内容の確認をさせていただく場合がございます。申請ご担当者名及び電話番号を、必ず申請用紙に明記して下さい。

ご注意:申請用紙には必ず校印の押印をお願いします。(校印がない場合は再提出をお願いしております)

承認内容の通知期間

- ご申請をいただいてから承認内容(承認番号)を通知するまでに約2週間のお時間を頂戴します。実習内容が決まり次第、お早めにご申請下さいますようお願いいたします。

ご注意:GW、お盆、年末年始等をまたぐ場合、3週間程度お時間をいただく場合がございます。

承認後の通学証明書の発行方

- 通学証明書上部欄外左側に「実習」と赤書きし、右側に承認番号を記入してください。

- 実習で通学する区間が複数の鉄道会社にまたがる場合は、その会社ごとに通学証明書を発行してください。

不登校の児童又は生徒が学校以外の施設に通う場合について

不登校の児童又は生徒が、在籍する学校以外の施設で相談・指導を受けるためにその施設に通所又は入所する場合で、在籍する学校の代表者において一定の条件のもとにその通所又は入所する日数を指導要領上出席扱いと認定するときには、当該施設を在籍学校の実習機関とみなして、上記の取扱いをいたします。なお、この取扱いは小・中学校及び高等学校までの取扱いとなります。