- 交通

- 長野県

2025.7.15

「第2回 JR東日本地域共創アワード」にて優秀賞を受賞した、長和町(長野県)とジェイアールバス関東株式会社小諸支店、経営企画部の取組みをご紹介します。

急激な人口減少と少子高齢化

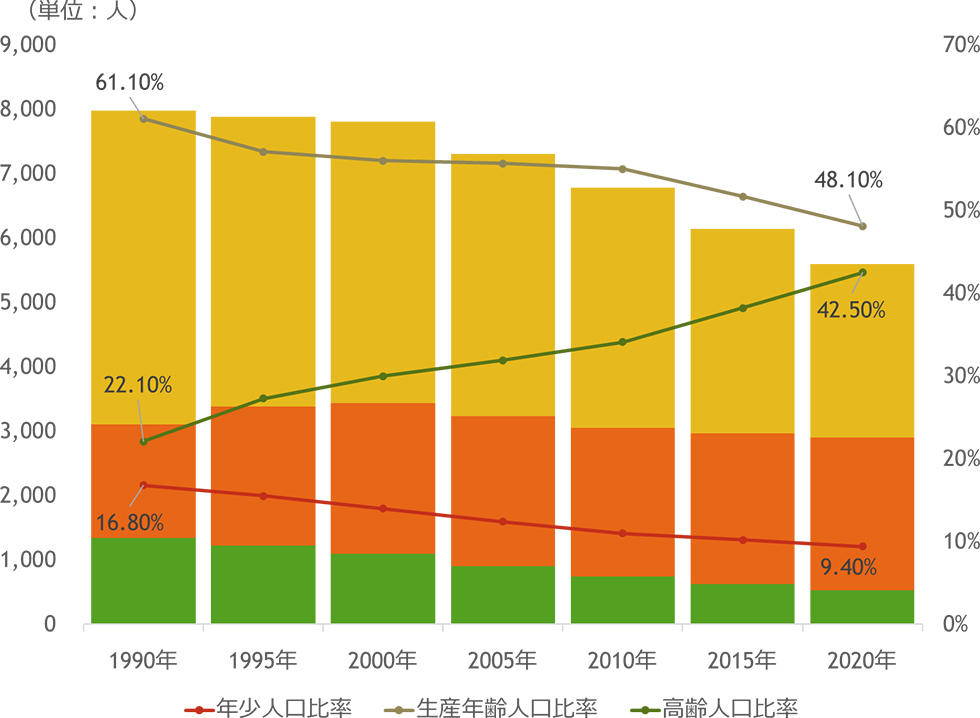

長野県のほぼ中央、小県郡の南部に位置する長和町。長和町においては、長期にわたり人口減少が続いています。1990年に7,984人だった総人口は、2020年には5,600人まで減少しており、これに伴い高齢化も急激に進行しています。

そのような中、町民の生活を支える公共インフラの整備と持続的な運営は、町が抱える課題となっています。

▼長和町 3階層別人口の推移(1990年~2020年)

提供:長和町(長野県)

提供:長和町(長野県)

長和町民の足を担ってきたコミュニティバス「ながわごん」の改革

ジェイアールバス関東株式会社小諸支店では、旧長門町、旧和田村時代から、合併後長和町となって以降も20年来住民の足としてバスの運行を担ってきました。集落が点在する広範な山間地域において、限られた輸送資源の中で持続的に運営をしていくため、曜日により運行経路や本数を変えるなど、ニーズと効率性を両立させる改善も行いました。しかしながら、町の人口減少や高齢化に加え、新型コロナウィルスの影響で需要が減少すると、利用頻度は低下し採算をとることが困難な状況に陥ってきます。

そこで、以下のような期待の元、オンデマンド輸送の検討を開始します。

≪オンデマンドバスへの期待≫

-

- ・「ドア to ドア型」の実現による交通弱者へもやさしい輸送の実現

- ・・・運行時間内はデマンドバス運行エリア内の希望の場所から希望の場所まで利用可能とすることで、

従来のバス停で乗降するより身近で利便性の高い交通手段とすることができる。

-

- ・曜日によらず希望日のご利用を可能とすることによる利用機会の向上

- ・・・山間地に点在する集落をカバーするため、曜日により運行経路を分けたり

季節性の運行としたりしてきたが、ご利用者の希望に添えない場合があったことの改善。

-

- ・AIデマンドシステムによる効果的・効率的な運行

- ・・・リアルタイムでルートが更新されるようにすることで、限られた資源の最大活用が可能に。

2022年度にコミュニティバス「ながわごん」へのオンデマンド導入の検証に着手し、2023年度には、長和町とジェイアールバス関東株式会社との間で「配車システムを用いたオンデマンド交通導入事業に関する協定」を締結し、町では運行エリアや料金、運行体制等の検討が進みます。ジェイアールバス関東株式会社では、過去に他のエリアで導入・運行実績のあるAIデマンドシステム導入の助言を行い、視察・検討を経て導入するシステムが決定します。

そうして、2024年4月からオンデマンドバス「ながわごん」の実証運行を開始します。

-

▼ながわごん(オンデマンドバス)出発式

提供:ジェイアールバス関東株式会社 -

▼長和町オンデマンドバスの概要

- ・運行時間

- 8:30~15:30(毎日)

- ・乗降場所

-

- ≪町内≫

- エリア内フリー

※エリアは、旧巡回バス運行エリアがベース

- ≪町外≫

- 特定の町外指定バス停

- ・運行経路

- AIオンデマンドシステムが最適な経路を選択

(乗り合い時も随時変更)

- ・運行台数

- 平日5台、土休日3台(ハイエースに統一)

- ・運賃

- 300円(大人)

150円(75歳以上、運転免許返納者等)

高校生以下無料

- ・予約方法

- Web予約、電話予約

実証運行によりわかった効果と今後の展望

2024年度の1年間の実証運行を通し、オンデマンドバス導入による地域貢献は数字に表れてきました。柔軟な経路・時間設定の毎日運行により利用機会は拡大し、町内の乗降地点を選択できる「ドアtoドア」運行により利便性が向上したことで、対前年比で利用者数が増加しました。また、お客さまのニーズに合わせた運行とすることにより月別の走行距離を削減することにもつながり、環境負荷の低減とともに持続可能な運行スタイルに向けて前進することとなりました。

実証運行で効果を発揮したのは、高齢人口の移動をサポートしてきたであろう生産年齢人口が減少し、高齢人口が自ら移動手段を確保する機会が増加したことなどの環境要因もありますが、長和町とジェイアールバス関東株式会社が長年培ってきた信頼関係が土台となり、開業後も相互にサービス改善の提案などを行いながら進められたことも一因です。今後も、実証運行で見えた課題を改善しながら、持続的な地方公共交通の運営に向け、連携して取り組んでいきます。

第2回JR東日本地域共創アワード 開催レポートはこちらから