「勇翔2034」でめざすLXの実現に向け、

「当たり前」を超えて成長を加速させ、

2031年度ROE10%以上の達成と

グループ全体の企業価値のさらなる向上をめざします。

代表取締役副社長

グループ経営戦略本部長

伊藤 敦子

「勇翔2034」でめざすLXの実現に向け、

「当たり前」を超えて成長を加速させ、

2031年度ROE10%以上の達成と

グループ全体の企業価値のさらなる向上をめざします。

代表取締役副社長

グループ経営戦略本部長

伊藤 敦子

「勇翔2034」を支える財務・投資戦略の全体像について、教えてください。

「勇翔2034」のめざす姿「ライフスタイル・トランスフォーメーション(LX)」の実現に向け、社内の「これまでの常識」や社外からの「期待水準やイメージ」などの「当たり前」を超えるべく、グループ社員が一丸となって取り組んでいきます。

当社グループが採るべき財務・投資戦略は、インフレや金利上昇等の外部環境の変化に対応しながら成長を加速するため、必要な投資を実行して稼ぐ力を高め、グループの持つポテンシャルを引き出すことです。ヒト起点による価値創造を通じて、JR東日本グループならではのコングロマリット・プレミアムを実現していくビジネスモデルを追求し、連結キャッシュ・フロー及びグループ価値を最大化します。

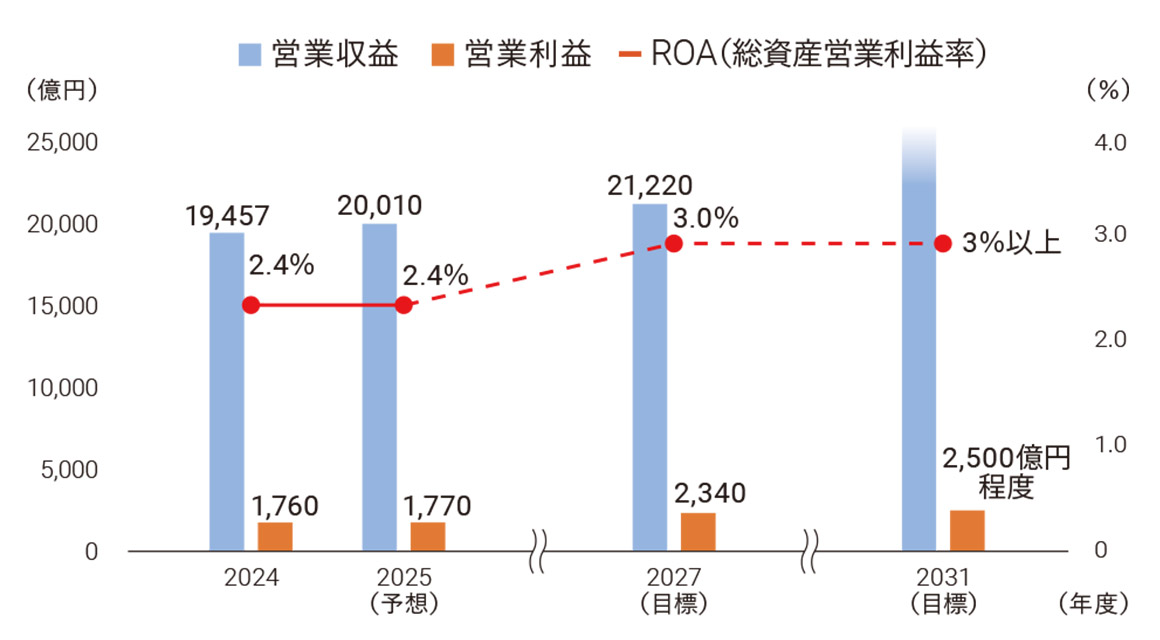

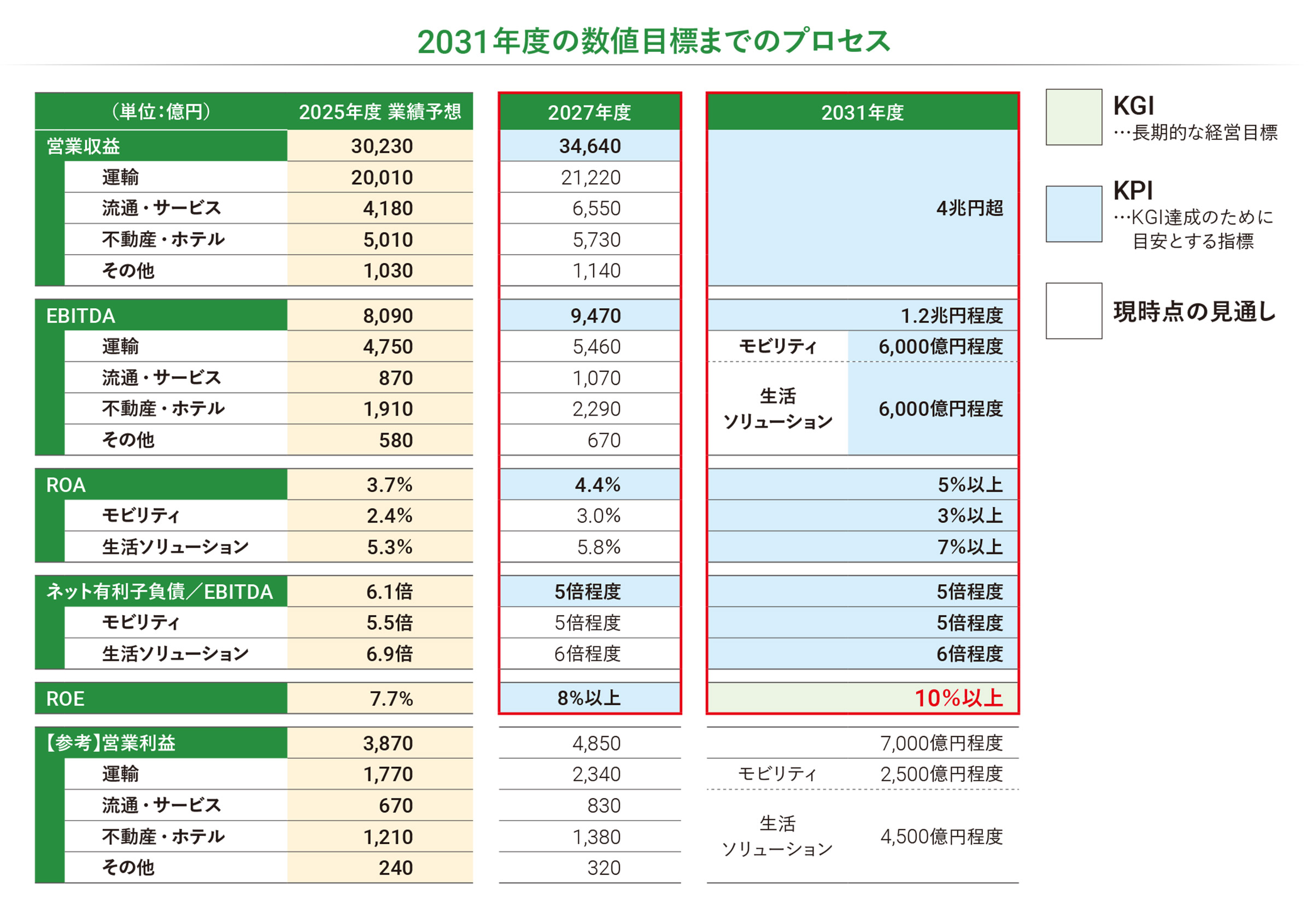

「勇翔2034」は今後10年間を見据えた経営ビジョンですが、TAKANAWA GATEWAY CITYの安定稼働や羽田空港アクセス線(仮称)の開業等を経営の変化点と捉え、数値目標は2031年度をターゲットに設定しました。新たにROE(自己資本当期純利益率)を長期的な経営目標であるKGI(Key Goal Indicator)とし、KGIを達成するための目安としていくつかの指標をKPI(Key Performance Indicator)としました。2031年度のKGIであるROE10%以上を達成するため、ROA(総資産営業利益率)5%以上の実現に向けて取り組みます。

これらの目標を達成するための中期的なキャッシュ・アロケーションをご説明します。キャッシュを最も優先的に振り向けるのが、約3.1兆円の成長資金です。ROA向上のため、従来以上に利回りを意識しながら、既存ビジネスの成長はもちろん、M&Aや新規事業創造等の非連続な成長に向けて、積極的に投資・出資を行います。2つ目は、約3.2兆円の基盤維持・強化資金です。安全へのコンスタントな投資をはじめ、各ビジネスにおける収益基盤の維持・強化のために必要な投資を着実に実行します。3つ目は、技術革新を加速する新たなしくみであるLX資金です。「勇翔2034」でめざす思いやりとワクワクにあふれたLXの世界観を実現するため、社員のチャレンジと革新的なイノベーションをキャッシュの面から後押しします。

株主還元については、TAKANAWA GATEWAY CITYなどの大規模な成長投資が落ち着く2027年度に向けて、配当性向としてめざす水準を従来の30%から段階的に40%に引き上げます。加えて、投資や業績の動向を踏まえ、柔軟に自己株式取得を実施します。

投資や株主還元に必要となるキャッシュの源泉については、営業キャッシュ・フローの拡大と資産流動化等のアセットマネジメントにより、キャッシュインを最大化するとともに、資金調達の多様化を進めて安定的に調達します。営業キャッシュ・フローは各ビジネスの利益成長により、約5.5兆円を創出する計画です。アセットマネジメントについては、2031年度までの7年間で累計約6,000億円の不動産販売利益(営業利益ベース)を生み出すとともに、政策保有株式については、金融機関株式を中心に2024年度末対比で3割以上(時価ベース)縮減することをめざします。得られたキャッシュにより成長投資を加速し、時間軸を意識して収益基盤の拡大を図っていきます。

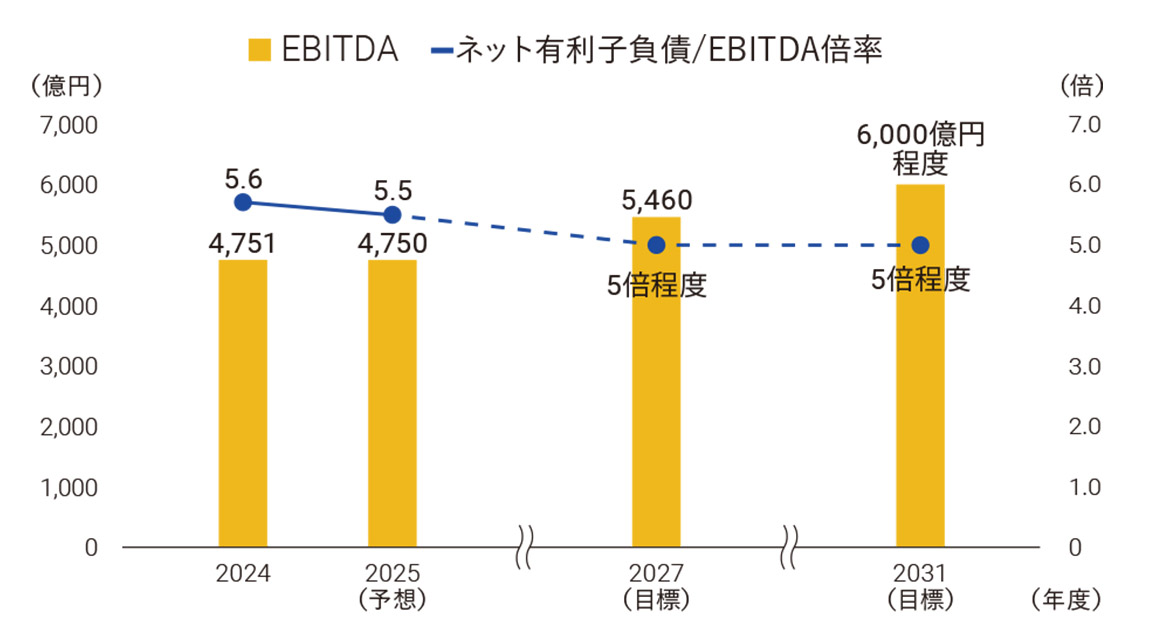

当面は有利子負債が増加する計画ですが、稼ぐ力も着実に高めていきます。稼ぐ力と有利子負債のバランスをコントロールしながら、ネット有利子負債/EBITDA倍率は5倍程度をめざす方針とし、成長加速と財務健全性を両立していきます。

二軸それぞれのリターンをどのように向上させますか。

当社グループでは、「モビリティ」と「生活ソリューション」による二軸経営を推進しています。二軸経営を加速するため、「勇翔2034」において二軸それぞれにKPIを設定しました。二軸がそれぞれのKPIを達成するために、収益力向上に向けて具体的に取り組む方向性と、インフレや金利上昇を上回る投資や出資の利回りを実現するために新たに導入したしくみをご説明します。

モビリティでは、2025年9月公表のモビリティ中長期成長戦略「PRIDE & INTEGRITY」のもと、安全・安定輸送のレベルアップに加え、列車のダイヤ設定や車両新造等によるキャパシティ増と目的地づくり等の需要喚起により、インバウンドを含めたお客さまの流動創造、さらには交流人口の増加をめざします。また、サステナブルな鉄道事業の運営に向けて申請した運賃改定が、2025年8月に認可されました。2026年3月の改定に向けて準備を進めるとともに、新幹線自由席特急料金の届出化やインフレにタイムリーに対応できるしくみの導入など、シンプルかつ柔軟な制度の実現や総括原価方式そのものの見直しに向けて、引き続き国に要望していきます。加えて、高付加価値車両も含めて料金体系を見直し、届出により実施可能な価格戦略を一段と推進していきます。これまでモビリティは、安定とともに成長が求められる「サステナブル事業」と位置付け、安全・安定輸送を基盤として、キャッシュ・フローの範囲内での持続可能な事業運営をめざしてきました。これからは、モビリティにおいても非連続な成長を実現するために、中期的な稼ぐ力と有利子負債のバランスをコントロールしながら、必要なキャッシュを投入できるしくみとしました。さらに投資判断基準も見直し、投資水準を単年度ではなく中長期でコントロールしていきます。投資の柔軟性・効率性を高めて稼ぐ力を高めるとともに、サステナブルなモビリティを追求するための構造改革もさらに推進し、KPIを達成します。

生活ソリューションでは、2024年6月に公表した中長期ビジネス成長戦略「Beyond the Border」のもと、立地等の強みやお客さまのニーズを踏まえて単価・賃料を設定するとともに、モビリティと連携しながらさらなる付加価値を創出していきます。不動産開発プロジェクトでは、インフレや工事費高騰を踏まえ、採算性を見極めつつ、エリア戦略に基づく事業領域の拡大(社有地開発やマチナカ不動産の取得・開発強化)と回転型ビジネスの加速を進めます。不動産・ホテル事業ではスピードを重視し、当面は有利子負債を積極的に活用するものの、中長期的には業界水準を踏まえ、稼ぐ力と有利子負債のバランスをコントロールしていきます。回転型ビジネスでは、物件ごとの採算性だけでなく不動産事業全体のROAに基づく柔軟な投資判断を行い、物件取得をスピードアップすることでビジネスの加速を実現します。Suicaは「Suica Renaissance」により、「移動と決済のデバイス」から「生活のデバイス」に進化させ、当社グループの各ビジネスをつなぐビジネスプラットフォームと位置付けます。Suicaを事業間のシナジーを創出するハブとして、お客さまとの接点拡大やロイヤリティ向上を通じた他のビジネスのリフトアップ効果と、Suica等のデータを活用した広告ビジネスの成長により、2031年度には2024年度対比で約200億円の営業利益増をめざします。生活ソリューション主体で柔軟かつスピーディーな投資判断を行い、業界水準や利回りも意識しながら稼ぐ力を高め、KPIを達成します。

また、モビリティと生活ソリューションの二軸での成長に加え、「融合と連携」によるシナジーの発揮により、新しい付加価値を生み出すことで、コングロマリット・プレミアムを実現します。TAKANAWA GATEWAY CITYは、鉄道ネットワークの進展により車両基地等のアセットを再編することでまちづくりを実現しました。この街は「100年先の心豊かなくらしのための実験場」として、共創パートナーの皆さまとともに地球規模の課題解決に取り組んでいます。当社グループのまちづくりは、経済的価値の創出にとどまらず、多様な視点と長い時間軸により、地域が抱える社会課題の解決をめざしています。そのようなソフト面の価値と、当社の強みである「鉄道ネットワーク強化」や「えきまち一体型開発」といったハード面の価値を組み合わせ、当社グループならではの付加価値の創出を図る「鉄道ネットワーク型まちづくり(J-TOD※)」を積極的に推進します。J-TODをはじめとした二軸の「融合と連携」の取組みによりリソースをつなぎ、JR東日本グループだからできるシナジーを発揮することで利益成長を実現します。

ビジネスごとの戦略策定についての振り返りと、今後の方針を教えてください。

2024年度より、当社グループが展開する幅広い事業を4つのセグメントから14のビジネスに区分し、さらに成長の基盤が支えるという体制によって、キャッシュ・フローの最大化に向け取り組んでいます。当初掲げた3つの目的に対する成果や課題を振り返ります。

目的の1つ目は、連結視点での中長期戦略の策定・実行です。ビジネス単位の導入により、個社単位ではなく、同じビジネスに属する当社の部門とグループ会社が一体となって中長期戦略を活発に議論するようになりました。そして、社長によるビジネス長のヒアリングを定期的に開催することにより、中長期戦略のあり方や今後めざす水準の議論が加速しており、例えば「Suica Renaissance」のように成長戦略の策定・実行もスピードアップを図ることができました。

2つ目は、サステナブルな成長の実現です。中期キャッシュ・フローを重視した数値目標や各ビジネス個別のKPIを設定し、必要な経営資源を配分することで、各ビジネスの方向性が明確になりました。戦略策定→目標設定→実行→評価のサイクルが各ビジネスで自律的に回りはじめています。

3つ目はポートフォリオ戦略の推進ですが、まだ課題を残しています。各ビジネスの強み・弱みが見えてきた一方、各ビジネスと同業他社との数値比較や差異の可視化などはまだ道半ばです。経営判断に必要な材料を早急に可視化することで、各ビジネスの戦略に活かしていきます。例えば、重点分野やテコいれすべき領域では、外部連携やM&A活用の判断をしたり、事業のあり方を議論すべき領域では採算性を見極めながら撤退を含めた抜本的な対応策を検討するなど、具体的なアクションにつなげます。あわせて、ビジネスの区分の最適化や、経営環境に応じた最適な資本関係を追求し、グループのシナジーを最大限発揮できる最適な事業ポートフォリオを実現します。

「勇翔2034」の実現に向けて、グループの社員はどのように関わっていきますか。

「勇翔2034」でめざすLX実現の主役は、「融合と連携」の最前線に立つグループ社員一人ひとりです。成長のエンジンを推進するグループ社員一人ひとりが経営参画意識を持って日々の業務に取り組めるようにするため、3つのしくみをさらにブラッシュアップします。

1つ目のしくみは、「ROA(R)」です。ROA(R)の(R)とは、Railwayの頭文字を取り、特に資産のボリュームが大きい鉄道事業のROAを指しています。鉄道事業の固定資産を分母、EBITDAを分子とする鉄道事業のROAの改善を通じて、鉄道事業の固定資産を有効活用してキャッシュ・フローを最大化します。本部・支社ごとに生み出すキャッシュのKPIとしてEBITDAを設定し、増収・コストダウンや資産効率の向上が目標達成につながるしくみを設け、各職場においてキャッシュの継続的な創出を行っています。このしくみを導入した2024年度以降、保有資産を有効に活用してEBITDAを伸長するため、例えば駅舎を自治体に賃貸し観光拠点化するという有効活用や、駅前の社員用駐車場のお客さま用駐車場への転換など、さまざまな取組みが進んでおり、身近な資産の有効活用を考えることを通じて、社員一人ひとりの経営参画が進んでいます。一方で、ボリュームが大きい鉄道事業固定資産の削減には、まだ課題が多い状況です。削減できる資産を洗い出して優先順位をつけ、着実に取組みを進めます。今後もROA(R)の取組みの深化や、職場間の水平展開を進め、収益性と資産効率の向上を加速します。

2つ目のしくみは、「エリアマネジメント」です。各職場を束ねたエリア単位での「エリア収支の見える化」と、各職場で実施した「施策数値の見える化」を、2024年度からすべての本部・支社で実施しました。このような「見える化」により、社員一人ひとりが経営を意識したアクションを起こしています。例えば、2024年に発売を開始した「旅せよ平日!JR東日本たびキュン♥早割パス」では、各職場がデータ分析に基づき宣伝施策を展開・検証しています。広告出稿、自治体フリーペーパーやサンプリングなどさまざまな手段を地域の特性に合わせて展開し、その費用対効果を分析しながら、お客さまとの接点においてスピーディーに改善を続け、売上の最大化を実現しました。社員一人ひとりが自分たちのエリア価値向上のため、自分ごととして経営へ参画できるようになったことは大きな収穫です。

3つ目のしくみは、グループ全体での労働環境整備です。グループ会社やパートナー会社から労働環境整備の要望を集約し、優先順位をつけ2026年度までに約100件の改善を実行していきます。社員と会社の新たなエンゲージメントを創出し、「働きがい」「働きやすさ」のさらなる向上と、社員とグループの持続的な成長のサイクルを回していきます。

「勇翔2034」で描いたように、社員一人ひとりが自律分散的に経営に参画し、ボトムアップの取組みにより資産を有効活用してキャッシュ・フローを最大化することでROAを向上し、2031年度ROE10%以上の達成をめざします。

株主や投資家の皆さまへのメッセージをお願いします。

株主や投資家の皆さまは、当社グループにとって大切なステークホルダーです。資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応は、半期に1回アップデートを行っています。株式市場からの評価であるPBRは「ROE(収益率)」と「PER(成長期待)」の積であるため、収益率の改善と成長期待向上の両輪によって、今後も継続的な向上に努めます。

ROEについては、資本市場も含めた幅広いステークホルダーに当社グループの成長ストーリーを明確に示すため、「勇翔2034」のKGIとしました。これまでご説明した二軸それぞれの収益性向上や資産の有効活用を通じて、二軸のROAをモビリティは3%以上、生活ソリューションは7%以上に引き上げ、ROA5%以上を実現することにより、ROE10%以上の達成をめざします。

また、PERの向上のため、株主資本コストの低下と期待成長率の向上を図ります。株主や投資家の皆さまとの対話を通じて把握した市場の期待リターンを踏まえ、株主資本コストは6~7%程度と認識しています。株主や投資家の皆さまとマネジメント層との積極的な対話や、KGIや二軸別のKPIの設定による当社グループの成長ストーリーの明確化などを通じて株主資本コストを低減し、エクイティ・スプレッドを拡大していきます。また、IR DAYを年2回に増やすなど、ビジネスごとの成長戦略の発信を強化し、期待成長率の向上につなげます。

当社グループの強みは、真面目に誠実に業務を遂行するLXの主役である社員一人ひとりです。私達のめざす経営は、失敗を恐れずに果敢にチャレンジする企業風土のもと、それぞれの社員が自ら10年後のJR東日本グループを創るという気概を持って「当たり前を超える」ことで成長し、新たな価値を創造することです。今後も株主や投資家の皆さまとの対話を深めながら、ご期待を超えるべく、グループ全体の企業価値の向上を追求してまいります。

当社では、1987年の会社発足以来、収入の確保と経費削減による効率的な事業運営により、運賃値上げに依存しない強固な経営基盤の確立と、安全・安定輸送及びサービス品質の更なる向上に努めてまいりました。一方、鉄道事業に求められる役割やサービスが多様化・高度化する中、お客さまのライフスタイルの変化、昨今の物価高や沿線人口の更なる減少、また人材の確保に向けた待遇改善等、今後も厳しい経営環境が継続する見込みです。

このような厳しい経営環境の変化に対応し、安全・サービスの維持向上、車両・設備の更新、バリアフリー設備の拡充や激甚化する災害への対策等を着実に進めつつ、今後も鉄道事業を持続的に運営していくため、2024年12月に会社発足以来初めてとなる運賃改定を申請し、2025年8月1日に国土交通大臣より認可されました。