手外科専門外来

母指CM関節症

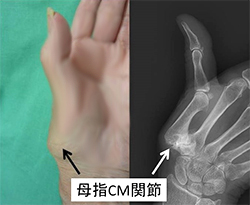

母指(親指)のつけ根に痛みが続く場合、変形性関節症(軟骨の摩耗や反応性の骨増殖を伴う病気)のひとつである母指CM関節症の疑いがあります。

母指CM関節は母指にある3つ関節の中で一番体に近い関節で、広く言うと手首の関節の一部です。

この関節は膝と同じように変形性関節症が生じやすい部位です。

母指は物をつまんだり、握る際に非常に大事で、様々な方向に動く特徴があります。その分、負荷がかかりやすく軟骨の摩耗・変性が生じると考えられます。

症状は痛みや力の低下のほか、進行すると関節が亜脱臼し、こぶのように骨が突出したり、ジグザグに変形(Z変形)してきます。

治療法

- 1薬

消炎鎮痛薬を用います。外用薬と内服薬があります。

- 2装具

疼痛の緩和に有効です。まず、2~3か月は就寝時も含めしっかり装着します。

- 3ステロイド注射

関節に炎症があり腫れているような場合には関節内注射は有効です。薬剤はステロイドを用いますが、注射は頻回には行えません。

- 4手術

現在、当院では関節形成術を中心に行っています。症例によって関節固定術も行います。

- 関節形成術:

関節を形成する大菱形骨を一部または全部を削り骨同士がぶつからないようにします。自分の体の腱(長掌筋腱など)を採り、それを利用して骨切除後の隙間にクッションとして挿入するとともに、関節を安定させるための靭帯を再建します。当院のプロトコールでは手術後3週間ギプス固定します。力を入れるような動作は術後2か月を過ぎてから行います。痛みの改善は9割以上の方で期待でき、動きには制限が生じません。ただし、痛みの緩和にはある程度の時間(月単位)が必要です。 - 関節固定術:

強い変形を矯正したい場合、より確実に強い力を出したい場合などに検討します。関節面の骨を削りプレートとスクリューで関節をしっかりと固定します。母指CM関節に対する関節固定術は標準的な手術法の一つです。ただし、母指CM関節の動きがなくなるため、関節形成術に比べ動きの制限が生じること、骨が癒合しない場合(偽関節)があること、隣接する関節の状態によっては対象にならない場合があることなど制約もあります。

- 関節形成術:

手根管症候群

手がしびれる原因で非常に多い病気が手根管症候群です。

手首から手のひらにかけて手根管と呼ばれるトンネルがあり、正中神経と指の屈筋腱が通っています。

手根管で正中神経が圧迫されると、母指(親指)から環指(薬指)の半分まで特に指先に痛みやしびれが生じます。一方、小指は別の神経(尺骨神経)に支配されているためしびれません。痛みは明け方に感じやすい特徴があります。進行すると母指球(母指のつけねにある膨らみ)にある筋肉が麻痺して細かい物をつまみにくくなります。

検査

- 神経伝導速度検査:

神経には電気を伝える性質があります。圧迫された神経では電気が伝わるスピードが遅くなります。また神経線維のダメージが進むと伝わる電気の強さが減少します。神経伝導速度検査は皮膚表面につけた電極から電気を流し、神経障害の部位や特徴を調べる検査です。

治療法

- 1安静・装具

軽症例では自然軽快も期待できます。まずは2か月程度手首を安静にします。

- 2ステロイド注射

手根管内にステロイドを注射します。ステロイドには炎症を抑えたり、硬く厚くなった手根管の屋根にあたる靭帯を柔らかくする効果があり、神経の圧迫を改善します。

- 3手術

症状が持続し生活に支障がある場合、筋力が低下してきた場合には手術を検討します。

- (鏡視下)手根管開放術:

手根管の屋根にあたる横手根靭帯(屈筋支帯)を切離して正中神経の圧迫を解除します。

当院では1cm強の小さな切開で内視鏡を使用した鏡視下手根管開放術を行っています。局所麻酔、日帰り手術として行い20分程度で終わります。

手術前にあった痛みは比較的早期に改善します。しびれや筋力の改善には月単位の経過をみる必要があります。 - 対立再建術:

重症で母指球の萎縮が強い場合、手根管開放術だけでは筋力が回復しないことがあります。その場合、代用となる筋肉・腱を移し替える対立再建術があります。この手術では当院では数日入院していただき、術後3週程度ギプス固定も行います。

- (鏡視下)手根管開放術:

デュピュイトラン病(拘縮)

200年前の著名なフランス人外科医Dupuytren(デュピュイトラン)の名前がついている病気です。はじめは手のひらにしこりが生じ、進行すると皮膚の下のつっぱり(病的腱膜・拘縮索)が指まで広がってきて指が伸ばせなくなります。一方で指を曲げる動きは制限されません。

別名バイキング病ともいわれるように北欧系の白人に多いことが知られていますが、日本人でも中高年の7%にみられ、決して珍しくはありません。男性に多く、環指や小指に生じやすい病気です。特に糖尿病の方ではリスクが高くなります。

痛みは通常はありません。ただし、ばね指という腱鞘炎を合併することがしばしばあり、その際には痛みがあります。

手のひらにしこりがあるだけであれば治療を急ぐことはありませんが、指が曲がってくると拍手ができない、顔を洗う時に指がつっかかる、ポケットに手を入れる際にひっかかるなど不便が生じてきます。

検査

関節自体の障害の有無を確認するためX線検査なども行うことがあります。

治療法

PIP関節が曲がってくるタイプでは期間が長くなると関節自体が固くなって治療がしにくくなるため、早めに方針を相談することが勧められます。

- 手術(部分腱膜切除術)

従来から行われてきた治療法です。つっぱった部分を切開し、病的な腱膜を亜全摘するように切除(部分腱膜切除)します。これにより指が延びるようになります。長期間指が曲がっていると皮膚自体も短縮しているため、同時にZ形成という方法も併用して皮膚の短縮も治療します。病変部には重要な神経や血管が巻き込まれていることもあるため、非常に丁寧な手技が必要になります。

(注)酵素注射療法は現在、日本では薬剤が入手できないため使用できません。

橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)

体の中で最も多い骨折の一つで、転倒時に手をついて受傷します。手首を構成する前腕の2本の骨のうち親指側の橈骨に生じる骨折です。女性が男性より約3倍多いとされています。立った状態から転倒して受傷するような場合には骨脆弱性(骨粗鬆症)との関連も考えられます。一方、転落や交通事故による強い力による骨折は男性に多く生じます。

検査

X線検査が必要です。詳細な評価にはCTを行います。

X線での重要な指標として、関節面の段差・離開、橈骨短縮の程度、関節面の傾斜(側面像)があります。大きな転位(段差・離開が2mm以上、短縮が3㎜以上、関節面が背側に10°以上傾斜)が残る場合や一旦整復できても不安定性が強い場合には手術を考慮します。

治療法

70~90%は保存的に治療されていますが、手術技術は向上しており、早期に手を使えるようにしたい場合、転位が許容範囲内でも手術を行うこともあります。

- 1保存療法

外来で徒手整復後、肘下シーネまたはギプスを用いて外固定します。腫脹がひいたらギプス固定に変更し、計5,6週の固定を行います。

- 2手術

手術は受傷後2週以内を目安に早めに行います。手術法では掌側ロッキングプレート固定が初期固定性に優れ早期の機能回復に有用であるとするエビデンスがあり、当院でも第一選択としています。当院の場合、手術時には入院していただき部分麻酔(伝達麻酔)にて手術を行っています。術後は合併した損傷にもよりますが早めに手首を動かせるようになります。

*参考資料:橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2017(改訂第2版)(南江堂)