耳鼻咽喉科

特色

耳(難聴・中耳炎)、鼻(アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎・鼻副鼻腔腫瘍・嗅覚障害)、口腔咽喉頭(炎症・腫瘍・嚥下障害・声がれ)、首にできた腫瘤(耳下腺、顎下腺、甲状腺などの腫瘤)、顔面神経麻痺、めまいなどの診察、治療を行っている診療科です。この領域に関してはスペシャリストで、薬物療法と手術を組み合わせて治療を行っています。特に耳鼻咽喉科領域は聴覚・嗅覚・味覚という感覚器を扱う分野であるとともに非常に知覚の敏感な領域であるため、患者さまの痛みが最小限になるように細心の注意を払い、無理な操作は加えないで時間をかけて処置をしていくようにしています。また闇雲に長く内服療法を行わず、手術により早急に症状が改善する場合は積極的にお薦めしています。患者さまのニーズや社会環境に合わせて日帰り手術をお薦めしたり、入院・通院期間を短縮した治療を行っています。

得意とする疾患と治療

1.アレルギー性鼻炎(花粉症、ダニアレルギーなど)

花粉やダニ、ハウスダストなどに対するアレルギー反応により、鼻汁、くしゃみ、鼻閉などの症状が起きます。アレルギーの原因は、血液検査によって調べることができます。

当院では以下の治療を行っています。

- 後鼻神経切断術、下鼻甲介手術などの手術治療(入院治療)

- 舌下免疫療法

- レーザー治療(日帰り手術)

- 薬物治療(内服、点鼻、重症花粉症に対するオマリズマブ(ゾレア®)など)

他院クリニックなどでの薬物治療(内服・点鼻)で治療効果が不十分な方に対し、後鼻神経切断術やレーザー手術、舌下免疫療法を行っています。

2.慢性副鼻腔炎・好酸球性副鼻腔炎

膿のような黄色の鼻汁、鼻閉、嗅覚障害、臭いにおいがする、頭や目の奥が痛むなどの症状を起こす病気です。鼻の中にポリープができたり、副鼻腔に膿がたまったりします。内服治療を1~3か月行っても改善しない場合は、手術治療をお勧めすることもあります。また近年は、好酸球性副鼻腔炎という難治性の副鼻腔炎が増加しています。画像検査、病理組織検査などから診断し、手術治療、薬物治療を行っています。

多くの手術は、鼻内より高解像度の内視鏡を用いた手術(内視鏡下鼻副鼻腔手術)を全身麻酔で行っています。疾患や病巣の把握の難しい症例では、ナビゲーションを用いて病巣を確認しながら安全に手術を行っています。

好酸球性副鼻腔炎の再発に対しては、デュピルマブ(デュピクセント®)を用いた治療も行っています。ご相談ください。

3.鼻中隔弯曲(わんきょく)症

左右の鼻の真ん中を分ける壁が弯曲することにより、鼻閉を生じる病気です。手術により弯曲した骨や軟骨を切除し鼻閉を改善します。

当院では、内視鏡を使用して手術治療を行っています(入院4~5日間程度)。

4.突発性難聴

突然、耳が聞こえなくなる病気です。めまいを伴う場合もあります。主に聴こえの神経である蝸牛(かたつむり管)の障害で起こりますが、はっきりとした原因は分かっていません。突発性難聴は、早めに治療を行わないと難聴や耳鳴の改善が難しい病気です。そのため難聴や耳鳴の症状が起こったら、できるだけ早期に近くの耳鼻咽喉科に行って診断・治療してもらうことが非常に重要です。

当院では以下の治療を行っています。

- ステロイドの点滴大量パルス療法(入院治療)

- ステロイド内服治療(通院治療)

- ステロイド鼓室内投与(通院・入院)

当院では難聴の程度、めまいの有無、基礎疾患、患者様の仕事などのスケジュールにあわせて治療法を提案して治療を行っています。

他院で点滴や内服を行って改善しなかった方でも、発症してから長時間経過していない場合は鼓室内投与により改善した方もいますので、ご希望の方はご相談ください。

5.メニエール病

難聴・耳鳴・耳閉感などを伴うめまい発作が繰り返し起きる病気です。内リンパ水腫が原因と言われています。

当院では以下の治療を行っています。

- 薬物治療

- ステロイド鼓室内投与(通院・入院)

- 中耳加圧治療(通院)

6.めまい

良性発作性頭位めまい症、前庭神経炎、その他の内耳性めまいなどを診察、治療しています。

一般外来での検査・診察の他、めまい外来では大学病院と同じような詳細なめまいの検査を行うことができます。(重心動揺計・赤外線眼振検査・電子眼振検査・回転検査・VEMP(前庭誘発筋電位検査)・vHITなど)めまい専門外来を開設しています。

7.顔面神経麻痺

顔の動きが悪くなり、口から水がこぼれたり、目が閉じられなくなったりする病気です。原因としては、ヘルペスウイルスが原因といわれているベル麻痺、水痘帯状疱疹ウイルスが原因のハント症候群があります。発症早期の治療が大切です。

当院では以下の治療を行っています。

- ステロイドの点滴大量パルス療法(入院治療)

- ステロイド内服治療(通院治療)

- ステロイド鼓室内投与(通院・入院)

顔面神経麻痺発症10~14日目頃に、電気生理学的検査による予後推定も行っています。

8.慢性中耳炎

鼓膜に穿孔が生じ、難聴、耳漏を生じる病気です。

当院では下記治療を行っています。

- 耳漏停止目的に抗生剤の内服、点耳

- 根治治療として手術治療(入院3~4日)

- 穿孔の大きさによっては、日帰り手術も行っています。

内視鏡を併用して、多くの場合、耳内切開のみで行います。

慢性化膿性中耳炎に対して顕微鏡や内視鏡を併用して鼓膜・鼓室形成術を行っています。滲出性中耳炎は外来で鼓膜切開・チューブ挿入を行っています。

※トラフェルミン(リティンパ®)を用いた鼓膜再生療法を外来局所麻酔下で行っています。鼓膜穿孔のある方はご相談ください。

9.真珠腫性中耳炎

主に耳管(耳と鼻とをつなぐ管)の機能が悪く、鼓室(鼓膜の裏の部屋)に空気がはいらない状態が続き、鼓膜が陥没してそこに耳垢が堆積して耳小骨などを壊す病気です。進行した耳垢は白く真珠のように見えるので真珠腫と呼ばれています。難聴、耳漏、髄膜炎、顔面神経麻痺、めまいを起こすことがあります。この疾患の根本的な治療は、手術(入院5日間程度)になります。放置することなく、適切な診断・治療が大切です。

10.扁桃疾患の手術に関して

1年に3・4回以上の扁桃炎を起こし、かつ2年以上継続している方、扁桃肥大が強く、いびきや睡眠時無呼吸症が認められる方が、扁桃摘出術(場合によって咽頭形成術を追加)の適応となります。手術は全身麻酔で口腔内から行い、入院期間は7日間程度です。当院では術前・術後の管理より小学生以上の患者様に手術を行っています。

11.咽喉頭疾患・頭頚部腫瘍(耳下腺・顎下腺・甲状腺)の手術に関して

声帯ポリープなどの喉頭微細手術のほか、咽喉頭・頸部の良性・悪性疾患、耳下腺腫瘍、顎下腺腫瘍、甲状腺腫瘍、唾石症、嚢胞などに対して手術を行っています。耳下腺手術では顔面神経モニタリング、甲状腺手術では反回神経モニタリングを使用して手術を行っています。特に舌癌や喉頭癌などの悪性腫瘍に関しては、埼玉医科大学病院の頭頚部外科医とタイアップして手術等の治療を行っています。進行した腫瘍で拡大手術の必要な場合は、東京大学附属病院・東京医科大学付属病院・癌研附属病院・癌センター等を紹介して適切な医療を受けることができるようにしています。

12.補聴器相談

治療を行ったにも関わらず、難聴が残存してしまった場合、補聴器の相談を行っています。各種聴力検査を行った後、適する補聴器をご提案し、補聴器適合に関する診療情報提供書を作成します。また、高度重度難聴者の方の障害者認定のための診断書作成も行っています。

当科で可能な主要な検査・治療

外来診療

- 電子内視鏡・硬性内視鏡

- 手術用顕微鏡

- 聴覚検査(純音・言葉の聞き取り検査・鼓膜の振動の検査・耳小骨筋反射・ABR(聴性脳幹反応)・耳管検査・耳鳴り検査・OAEなど)

- めまい検査(重心動揺計・赤外線眼振検査・電子眼振検査・回転検査・VEMP(前庭誘発筋電位検査)・vHITなど)

- 超音波検査(頚部などの腫瘍)

- 顔面神経 電気生理学的検査

- 画像検査(CT・MRI)

- 病理検査 他

手術

- 手術用顕微鏡・耳内視鏡システム(耳科学手術)

- 副鼻腔内視鏡鼻システム(鼻副鼻腔手術)

- ナビゲーションシステム(鼻副鼻腔手術)

- マイクロデブリッダー(鼻副鼻腔手術)

- レーザー(炭酸ガス)

- 扁桃摘出術他

- 喉頭微細手術他

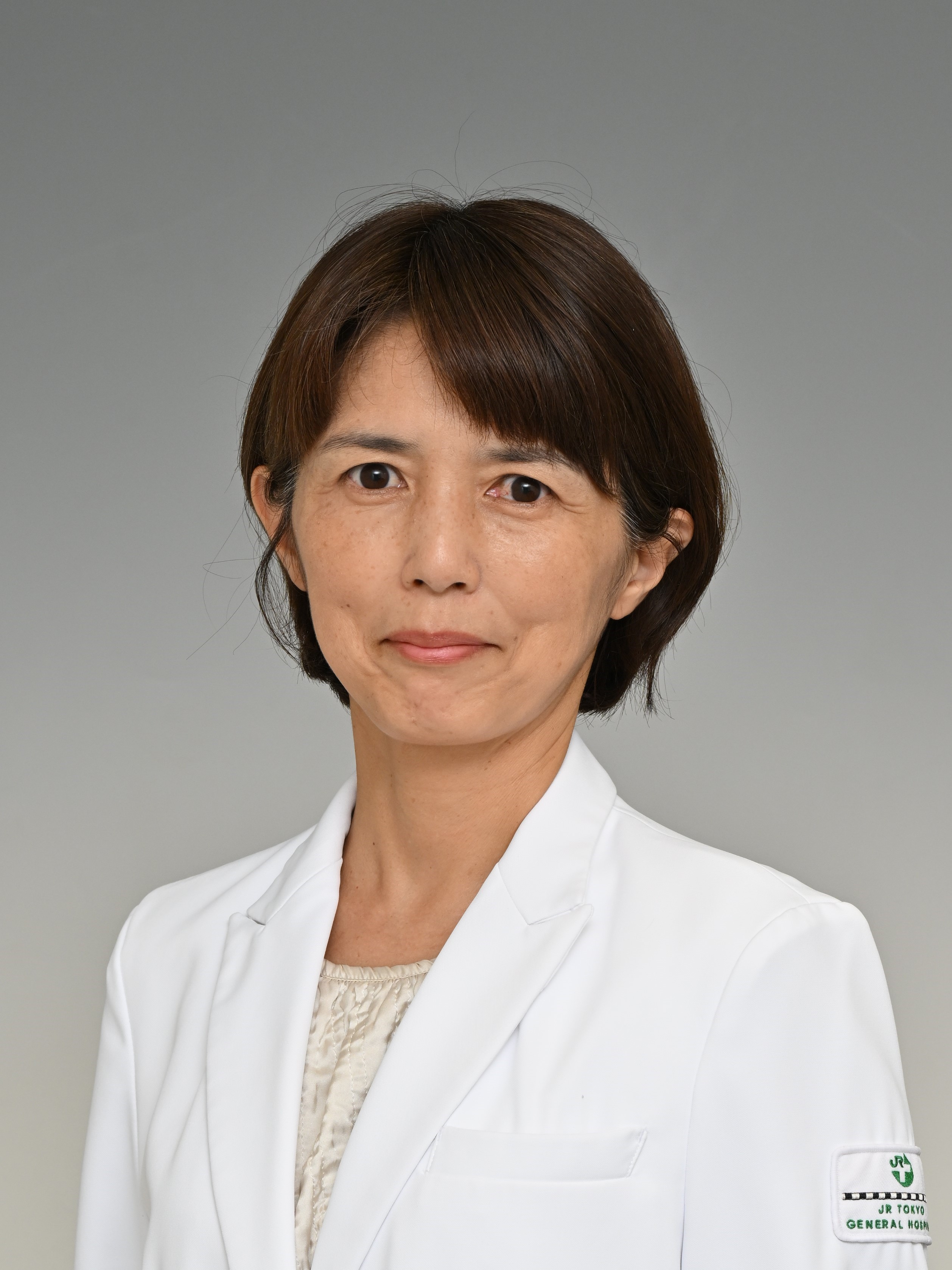

スタッフ紹介

- 役職・医師名

- 部長 中西 わか子

- 得意な分野

- 鼻科学

アレルギー学

難聴、補聴器

耳鼻咽喉科一般 - 認定等

- 日本耳鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉科専門医・指導医

日本アレルギー学会専門医

日本耳科学会認定医

補聴器相談医

補聴器適合判定医

難病指定医

- 役職・医師名

- 医長 東海林 静

- 得意な分野

- 耳鼻咽喉科一般

- 認定等

- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定耳鼻咽喉科専門医

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器相談医

東京都難病指定医

緩和ケア研修会終了

日本鼻科学会会員

日本喉頭科学会会員

耳鼻咽喉科臨床学会会員

- 役職・医師名

- 特任医師 片岡 俊貴

- 得意な分野

- 耳鼻咽喉科一般

頭頸部外科手術

鼻科手術 - 認定等

- 日本耳鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉科専門医

日本鼻科学会会員

日本めまい平衡医学会会員

日本アレルギー学会会員

- 役職・医師名

- 特任医師 矢部 響樹

- 得意な分野

- 耳鼻咽喉科一般

- 役職・医師名

- 非常勤医師 鴨頭 輝

- 認定等

- めまい外来担当

Q&A

【扁桃って何ですか?】

扁桃腺はウイルスや細菌に対しての免疫防御反応の場所であり、主に小児期に活発に働くリンパ組織です。口蓋扁桃(いわゆる扁桃)、咽頭扁桃(アデノイド)、舌扁桃、耳管扁桃と“のど”の各所に存在します。

外科的治療の適応となる疾患は、反復性(習慣性・慢性)扁桃炎、扁桃肥大によるいびきや睡眠時無呼吸症候群、アデノイド増殖症(アデノイド増殖による滲出性中耳炎やいびき症を含む)などがあげられます。

1) 小児:扁桃肥大・アデノイド増殖症・滲出性中耳炎・反復性(習慣性・慢性)扁桃炎

2) 成人:反復性(習慣性・慢性)扁桃炎・扁桃肥大

3) 共通:睡眠時無呼吸症候群・いびき症

【扁桃の手術、当院の考え方】

(1) 扁桃肥大について

小児期に多く、ほとんどが4~7歳で、乳幼児・学童の約10%に認められます。

高度な肥大の場合は嚥下遅延、咽頭異物感、呼吸障害、構音障害、いびきや睡眠時無呼吸症などが生じます。

口蓋扁桃の生理的縮小は10歳ころから始まりますが、症状が高度の場合は、成長を待たずに手術加療を要することがあります。

小児期の手術は心配だと思われるご家族も多いでしょうが、手術を受けられたお子様が術後に運動能力が上がった、活発になった、とご家族から喜ばれることも多いです。

また、成人の炎症を繰返した扁桃とは異なり手術後の痛みは少ないです。

成人で扁桃肥大が強く、いびきや睡眠時無呼吸症が認められる場合には、扁桃摘出術(場合によって咽頭形成術を追加)で症状の軽減が期待できることがあります。睡眠時無呼吸症の場合は手術前に、当院呼吸器内科と連携し診療かつ治療を行っていきます。

(2)反復性(習慣性・慢性)扁桃炎について

急性の扁桃炎を繰り返している状況をいいます。年に3・4回以上の扁桃炎を起こし、かつ2年以上継続している場合は扁桃摘出術の適応があると考えます。

口蓋扁桃を外科的に摘出する場合、通常約1週間の入院です。麻酔科医の管理の下、全身麻酔で手術を行います。手術は口腔内から行いますので、頸部や顔面を切開することはありません。口腔内から炎症の生じる扁桃腺を剥離して摘出する手術です。扁桃腺には口蓋扁桃・舌根扁桃・咽頭扁桃がありますが、多くは口から見えるところにある左右一対の口蓋扁桃が炎症を起こすことが多いので口蓋扁桃摘出術を行っています。

最近では入院手術が短期入院の傾向にありますが、口蓋扁桃摘出に関しては約1週間入院していただいています。解剖学的に扁桃腺のある咽頭は摘出した部位を縫縮することができない場所です。手術後に痂皮(かさぶた)ができますが、それが食事をしたり発声したりしているうちにはがれて術後出血しやすいからです。

【アデノイドって何ですか?】

アデノイドは鼻の奥、口蓋垂の裏側の鼻咽腔(上咽頭)にある扁桃組織(咽頭扁桃)です。口をのぞき見ても通常見えません。

口蓋扁桃(いわゆる扁桃)と違い、周囲の咽頭粘膜との明瞭な境目がありません。

2~3歳頃より増殖肥大が顕著になり、5~6歳前後で生理的に大きさのピークを迎え、中学生の頃にはほとんど消退します。

鼻の奥にあるという位置関係から、増殖が著名な場合・急性炎症で腫脹が強くなる場合や慢性炎症が持続し増殖する場合などでは、口蓋扁桃以上に中耳炎・鼻炎・副鼻腔炎・いびきなどに大きく影響を与えます。

【アデノイドの手術、当院の考え方】

アデノイドは年齢的には6~8歳以降は自然退縮も期待できます。

周囲組織と境目がなく完全には摘出することが出来ないので、手術を施行しても、どうしても組織が残存することがあり1~3歳の早期に切除すると、アデノイド再増殖や周囲の扁桃組織(舌扁桃、耳管の周囲の扁桃、口蓋扁桃)の代償性肥大という現象が生じることがあります。

以上のことから、3歳以上で睡眠時の呼吸障害が高度な場合、4~8歳で中耳炎や副鼻腔炎の症状が強く難治な場合、小学校中高学年以降で、鼻閉がひどく集中力が常に低下している場合に、症状を含め総合的に判断して必要なら手術を勧めます。アデノイドが大きい場合、多くは口蓋扁桃も肥大していることが多く、同時に手術することが多いです。

【いびき・睡眠時無呼吸症の治療はありますか?】

いびき症・睡眠時無呼吸症に関しては、原因となっている部位がどこなのか、問診・診察・電子内視鏡やCTを用い検査を行います。

鼻によるいびきの原因としては、鼻中隔弯曲症・アレルギー性鼻炎・肥厚性鼻炎・鼻茸・慢性副鼻腔炎が考えられます。この様な疾患があれば加療を行います。

のどによるいびきの原因としては、口蓋・口蓋垂・口狭部の形態的問題、アデノイド・扁桃肥大、舌・舌扁桃肥大、下顎形態異常などが考えられます。

通常は複数箇所が原因となっている場合が多く、治療は難しくなります。

【いびき・睡眠時無呼吸症の手術、当院の考え方】

小児のいびき・無呼吸症はアデノイドや口蓋扁桃が原因の大きな要素を占めている場合が多く、通常の扁桃摘出術とアデノイド切除術での改善が見込まれます。

成人では、軽症~中等症の睡眠時無呼吸症候群の場合は、扁桃摘出術や咽頭形成術で改善が見込める場合があります。中等症~重症の睡眠時無呼吸症の場合は、治療の中心はCPAP(空気に圧力をかけてマスクで送って睡眠中にのどが狭くならないようにする器具)となります。この場合、扁桃を手術で切除してもCPAPを使用しない状態にまですることは通常難しいです。また成人では肥満に伴うことも多く、ダイエットを含め全身的なケアーが必要です。

CPAPは鼻から空気を送る装置であり、鼻腔が狭いとCPAPが快適に使えないことがあります。この場合、鼻腔形態を改善させる手術が必要になることがあります。

【慢性副鼻腔炎、いわゆる蓄膿症って何ですか?】

以前は黄色の鼻汁を垂らしているような炎症状態を「蓄膿」と呼んでいましたが、最近では細菌感染が原因で膿がたまっている副鼻腔炎が減って、なにかしらのアレルギーを原因とする副鼻腔炎(好酸球性副鼻腔炎)が増えてきています。

蓄膿の手術といえば「歯茎を切って骨を削って副鼻腔を綺麗にする。」というイメージがあるかもしれません。想像しただけで痛くなるようなことが行われてきましたが、近年では内視鏡の技術が進歩したのと同時に、しっかりと空気の出入りができるようにリフォームすることで炎症を改善できると判ってきており、歯茎は切らず内視鏡を用いて鼻内のみで治療できることが多くなっています。

【慢性副鼻腔炎の手術、当院の考え方】

まずは原因をしっかり追求します。副鼻腔炎の原因には、細菌性、真菌性、好酸球性、歯性などがあり、それ以外にも術後性や腫瘍性の病気があります。腫瘍には、良性と悪性があります。良性腫瘍であっても内反性乳頭腫などの再発率が非常に高く治療も難渋する腫瘍もあるため、様々な方法で検査します。

CTやMRIなどの画像検査、鼻内電子内視鏡、細菌検査、病理検査を行って手術前に診断をつけます。歯が原因となっている場合は、当院・他院の歯科口腔外科とタイアップして加療を行います。

通常の慢性副鼻腔炎は、手術の前に少量の抗生剤を数ヶ月内服して頂く加療を行っています。

この治療で手術を回避できる場合もあり、有効な加療と考えています。薬の反応がいま一つの場合でも、手術時までに可能な限り粘膜の炎症を落ち着けることができ重要な治療方法と考えています。

当科で行っている内視鏡下鼻副鼻腔手術は、麻酔科医師が管理する全身麻酔のもとに行います。

入院期間は約3~5日間必要となります。鼻の手術後には鼻の中に止血の為スポンジ(パッキング)を数日間入れておく必要があります。

術後2~3日目に、パッキングを除去し、出血が無いことを確認してから退院となります。

腫瘍や再発例、構造的危険部位があるようなケースには、CT画像を用いたナビゲーションシステムを使用して行っています。

手術中、鼻の中のどの位置を手術しているのかをモニターで確認できるため、合併症を減らすことができます。

鼻の治療は手術してすぐに終了するのではありません。

外来で定期的な通院治療を行い、再発を予防します。好酸球性副鼻腔炎の再発に関しては、デュピルマブ(デュピクセント®)の導入を行っております。

【耳下腺腫瘍って何ですか?】

耳の前下方に存在する唾液を作る組織が耳下腺です。

耳下腺の有名な病気といえば“おたふくかぜ”でしょう。

このときに腫れる場所と言えば分かりやすいと思います。耳下腺にできる腫瘍では、多形腺腫が1番多く、2番目に多いのはワルチン腫瘍(腺リンパ腫)と言われています。

どちらも良性ですが、これらの腫瘍は手術以外に根治することはできません。ワルチン腫瘍は両側耳下腺に生じる場合も多いので、おもに一側性である多形腺腫との鑑別の一助となります。

耳下腺の手術時に問題となるのは、耳下腺の中に存在する顔面神経です。腫瘍と接している場合が多く、術後に顔面神経麻痺が生じる危険性が少なからずあります。

また顔の近くであり他人から見える場所に手術の痕が残ることがあるので、良性腫瘍の場合、手術をためらうことも多いと思いますが、摘出後に悪性が判明したり、手術をせずに経過観察していたら悪性腫瘍に変化したりする場合もあり、また自然消失は見込めず増大することが多いので、手術をお勧めしています。

【耳下腺腫瘍の治療、当院の考え方】

全身麻酔で行います。入院は5~7日程度必要となります。

多形腺腫は、少量でも腫瘍組織が残っていると再発することがあると言われており、可能な限り正常組織を周囲につけて切除することが望ましいです。

当院では腫瘍の近くに存在する顔面神経を手術中に傷つけないように、顔面神経モニターを使用しながら手術を行っています。

これは手術操作が神経に近くなると、音と波形で教えてくれるシステムです。悪性腫瘍・神経原性腫瘍などで神経を切断しないといけない場合、神経が腫瘍にくっついている場合でも最小限の犠牲ですむようにモニターで確認しながら手術を行っています。

2番目に多いワルチン腫瘍は、術前診断がしっかり付いている場合は経過観察でも良いのですが、こちらも自然消退は見込めず増大することが多く、審美的に手術治療を行う場合があります。

【顎下腺の病気って何ですか?】

下あごの骨の下に存在し唾液を作る組織が顎下腺です。

耳下腺よりも腫瘍ができる頻度は低いです。

一番多い顎下腺の疾患は、唾石症と言われる唾液の流れる管の中に石ができてしまう病気です。

この疾患では、食事をするときに顎下腺が痛み(唾仙痛と言います)を伴って大きく腫れますが、しばらくすると縮小することを繰り返します。

石が自然に流れ出てしまえば良いですが、唾液の管は狭いので自然にでることは少ないため、症状が強い場合には手術治療を行います。手術は、口の中からの操作で容易に唾石が摘出できる場合もありますが、原因となる顎下腺を石ごと摘出する必要がある場合もあります。

また顎下腺に腫瘍ができることもあります。

顎下腺腫瘍も耳下腺腫瘍同様に多形腺腫が多いです。顎下腺の直上に顔面神経の一番細い枝(下顎縁枝)が存在し、腫瘍と接している場合もあるため術後の顔面神経麻痺(口角周囲の麻痺)が生じる可能性がありますが、耳下腺腫瘍に比べて良性腫瘍より悪性腫瘍の確率が少し高いため、多くの場合手術治療が必要となります。

【顎下腺唾石および腫瘍の治療、当院の考え方】

- 顎下腺唾石症の場合は可能な限り口腔内から摘出する口内法で行います。日帰り手術の場合と3~4日間の入院の場合があります。

- 顎下腺腫瘍の場合は、多くの症例で周囲の正常組織を含めて摘出する顎下部郭清術を併用して行っております。全身麻酔手術で、入院は5~6日間程度です。