信濃川発電所Shinanogawa Power Station

鉄道事業を支えるエネルギー源

JR東日本信濃川発電所(千手発電所、小千谷発電所、小千谷第二発電所の3発電所の総称)は、新潟県十日町市・小千谷市にある、信濃川水系から取水した水を利用している水力発電所です。

信濃川発電所は、複数ある信濃川の水力発電所の中で最下流に位置しています。鉄道における石炭の使用量削減と電化推進を目的とした国の方策によって、昭和14年に発電を開始しました。

ここで発電した電気は、首都圏や上越線、新幹線の電車や鉄道施設などに送られており、当社の基幹事業である鉄道事業を支えるエネルギー源として重要な役割を担っています。また、水力発電は二酸化炭素(CO2)を排出しない環境に優しいクリーンなエネルギーです。

河川環境との調和や、地域の皆さまをはじめとする関係の皆さまとの共生を図ることに誠心誠意取り組んでまいります。

業務紹介job description

-

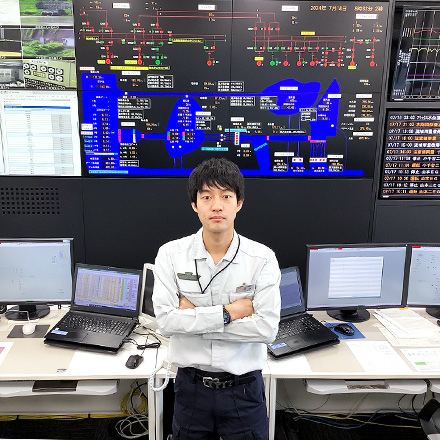

運転グループ

最適な水力発電所運用は何か

齋藤 大輝

運転グループとして水力発電所運用に携わっており、電力の安定供給の実現、さらには脱炭素社会の実現に向けてJR東日本唯一の水力発電所の運転業務が円滑に進められるように、発電計画・停止調整をしています。

発電機の保守業務で生じる停止作業や、年間・中長期の作業に伴う断水計画の策定は、関係箇所と調整しながら計画する必要があり、発電所全体に影響する重要な業務です。

我々の発電・停止計画精度によって発電量が増減することから、日々最適な水力発電所運用とは何か熟考して業務に臨んでいます。また月数回の運転当直業務もしており、取水量を予測しながら首都圏の電力需要に合わせた発電計画を自ら作成しています。

一方で、信濃川上流の降雨や他社水力発電所からの放流等により河川流量は常に変化するので、細やかな監視や予測が必要となります。

また、トラブル時には迅速かつ正確に対応するという責任もあります。そのため「自分が今まさに、JR東日本の電車に電力を供給している。多くのお客さまにサービスを提供している」という、他の業務では感じることのできない使命感とともに大きなやりがいがある仕事です。 -

電機保全グループ

発電機の安定稼働に向けて

見田 憲貴

信濃川発電所には、様々な電気設備があります。発電機や水車などの発電機設備はもちろんのこと、電圧を変える変圧器やトラブル時に電気を遮断する遮断器などの変電設備、発電設備や変電設備の状態監視や操作を行う制御装置などがあります。

その中で、電機保全グループでは、主に電気設備の①検査・修繕計画策定、②検査業務、③施工管理といった保守管理業務を行っています。①検査・修繕計画策定

定められた検査周期を迎える電気設備の洗い出しや、検査などで判明した不具合箇所の修繕計画を作成します。②検査業務

巡視などにより、現地設備の運転状態の確認や運転データの採取を行い、設備の状態や傾向を把握することで、事故を未然に防いでいます。③施工管理

検査や修繕の進捗を把握し、工程の変更があれば調整することで、作業の平準化を図っています。業務としては地味かもしれませんが、発電所は毎日24時間運転し、発電した電気で首都圏などの電車や駅におけるサービスに利用されており、とてもやりがいのある仕事です。

-

設備グループ

机上や現場で様々な知識を学ぶ

今井 雄貴

設備グループでは流路に関わる設備の工事計画及び点検・補修、かんがい用水供給に関わる業務に携わっています。

流路に関わる設備とは、調整池の水位を計測するための水位計や、発電に使用した水量を計測するための流量計など幅広い設備を指します。

かんがい用水供給に関わる業務とは、信濃川から水力発電のために取水した水の一部を耕地に供給する業務を指し、送水用ポンプや制御盤の保守、送水した水量を国交省へ報告するための報告書の作成などの一連の業務が含まれます。

このような業務は当社全体を見ても、かなり珍しい業務であり貴重な経験ができるグループと言えます。水位計や流量計の保守といった業務は電気の知識が必要とされる分野になります。その一方で、かんがい業務は土木に分類される業務であり、水を供給するためのポンプは機械の知見が必要となります。

ダムや発電機などの大規模な設備に関わる機会は多くはありませんが、どれをとっても発電所を安定して運用するためには不可欠な設備です。日々机上や現場で様々な知識を学びながら、業務に臨む環境が整っている職場なので、やりがいを持って携わることのできる仕事だと感じています。 -

河川環境調査グループ

河川環境に配慮した水力発電を実現

木伏 宏俊(2024年6月から土木検査G)

河川環境調査グループは水力発電の取水により生じる減水区間において適切な河川環境が維持されているかを調査しています。

例えば、夏季の高水温期になると河川水温が上昇しますが、常に高水温となると冷水性魚類(イワナ、ヤマメ、シマドジョウなど)の生息が困難になるおそれがあります。

そのため、例えば夜間に一定の水温よりも低下しているか、例年と比較して異常な高水温になっていないかなどをモニタリング調査で把握しています。

これらの結果は国土交通省信濃川河川事務所が主催している信濃川中流域水環境改善検討協議会などの、有識者の方や沿線の市町村長が委員を務める会議で報告し、適切な評価を得ています。また、河川環境を調査するだけでなく、環境改善を目的として地元の漁協や自治体と協力してサケの稚魚放流活動なども行っています。これらの業務を通じて、河川環境に配慮した水力発電を実現しています。

信濃川発電所は宮中取水ダムで取水をしていますが、そこには魚道という設備があり、秋になるとサケが遡上してきます。魚道を遡上する魚を横から観察することができる魚道観察室があり、サケ遡上期には信濃川上流の長野県の小学校の児童がサケ遡上の見学に来ます。立派なサケを見たときの皆さんの歓声を聞くと適切な河川環境を維持管理していく重要さを改めて感じます。

-

土木検査グループ

新しい技術を活用し、業務変革を行う

大湊 直樹

土木検査グループでは水力発電に関わる土木構造物のメンテナンスを行っています。

「水力発電に関わる土木構造物って何?」と思うかもしれませんが、水力発電の要であるダムは土木構造物になります。他にも、取水した水を運ぶための水路トンネルや水路橋も土木構造物です。土木構造物の検査は目視検査、つまりは、技術者自身が目で見て検査をすることが基本になります。検査計画を策定し、定められた検査周期内で検査を実施し、結果を精査して変状ランクを判定する、という流れが基本的な検査のサイクルになります。変状ランクは、構造物の材料や設計、周辺環境の変化、これまでの修繕工事履歴、といった、様々な情報を集めて整理した上で判定することが重要です。また、変状ランクを判定することで、優先順位をつけて効果的な修繕計画を立てることも業務のひとつです。

信濃川発電所は雪国である新潟県にあるので、これまでは積雪期の検査に多くの労力を費やしてきました。しかし、2023年度からは社内ルール等を整備し、ドローンを活用することで、雪が積もっていても土木構造物の検査を行えるよう業務の見直しを行いました。

今後も、新しい技術を活用し、業務変革を行うことで、より良い検査ができるようにしていきます。