秋田県鹿角市毛馬内地区で伝承され、450年もの歴史を持つ「毛馬内の盆踊」。優美な舞いが特徴の「大の坂」と「甚句」の2曲が踊り継がれてきました。「2020年〜2021年は感染症拡大の影響により中止となり、昨年8月が3年ぶり、2日間のみの開催。そのため、ユネスコ無形文化遺産に登録されてから初めてとなる今年の開催に向けて、思い入れもひとしおです。」

「毛馬内の盆踊」が開催される「こもせ通り」で創業120年を迎える老舗呉服店「総合衣料 丸久」の5代目であり、「毛馬内盆踊保存会」の会長でもある馬渕大三さんにお話を聞きました。

情緒豊かに舞い踊る 風流踊の魅力を紹介

地域の歴史と風土を反映し、多彩な姿で今日まで続く民俗芸能「風流踊」。2022年に全国41件の風流踊がユネスコ無形文化遺産に登録され、秋田県は「毛馬内の盆踊」と「西馬音内の盆踊」が登録されました。いま、再び注目される風流踊の魅力を紹介します。

かがり火を囲み優美な踊りを披露する「毛馬内(けまない)の盆踊」

かつては7日7晩踊っていた!? 盆踊の変革

馬渕さんは大学進学で上京し、大学卒業後に呉服メーカーで勤務したあと、25歳で地元へAターン。その年から今まで45年間、「毛馬内の盆踊」の運営に携わってきました。丸久の一角には「毛馬内の盆踊」で使用される着物や紋付きが100着以上も保管されていて、当日はここで踊り手への着付けなどが行われています。

「私が帰郷して来た頃は、8月20日から7日7晩、毎日町内を変えて盆踊りを踊っていました。ところがテレビなどの娯楽が普及するにつれ、踊り手がどんどん減っていって…このままだといかんということで、各町内の若組たちで話し合い、3日3晩に変更して今の形になったんです」と、当時を振りかえり話してくれました。

平成10年(1998年)には国の重要無形民俗文化財に指定されたことで弾みがつき、平成12年(2000年)からは「毛馬内北の盆」とイベント名を題し、 県内外の盆踊りなど伝統芸能を招待して披露してもらうように。観光客はもちろん、地元の人々も盆踊りの楽しさを再認識するようになりました。

雪国ならではの「こもせ」が並ぶ盆踊り会場

「毛馬内の盆踊」が行われるのは、鹿角市毛馬内のこもせ通り(本町通り)。「こもせ」とは現代でいうアーケードのことで、積雪などによって通行や商売が妨げられないように作られた雪国独特の建築様式です。また、こもせの下の通路は「武者隠し」という仕様になっていて、かつての武士が隠れる死角が作られているのもまた風情があります。

優雅に踊る2種類の踊り

「毛馬内の盆踊」は、先祖供養の意味合いを持つ「大の坂踊り」と、豊年満作を祈る「甚句踊り」から構成されています。

「『大の坂』は大太鼓と笛の囃子が付き、『甚句』は七・七・七・五の唄のみで踊られます。しなやかな振り付けでが特徴で、稲を刈って束ねて神棚に捧げて手を叩く、そういう動作なんですね。それが秋田県出身の舞踏家・石井漠氏の提言で今のような大きな身振り手振りになったそうです」と馬渕さん。

また、甚句踊りの唄もさまざまな種類があると言います。「『甚句踊りの始まる時はへらも杓子も手につかぬ』。これは、盆踊の合図の呼び太鼓が聴こえてくると踊りたくなって、ご飯をよそうへらや味噌汁をよそう杓子も手につかないと、そういう意味なんですね。このように甚句の唄は、盆踊についてやお国自慢、農作業についてなど60もの唄を収録しているんですよ」。

大の坂踊りと甚句踊りが終わると、最後には明治中期頃、弘前の陸軍連隊に入隊した地元の青年たちによって移入されたと言われる「じょんから踊り」も踊られます。

「本当は津軽の方の踊りだもんで、『毛馬内の盆踊』で踊られるのはダメだった。でも、当時の若い男衆が言うことを聞くわけがないよね(笑)。そこで「わんちかだば許す(ちょっとだけなら許す)」ということで最後の10分間だけ踊られるようになったのが続いているんです」。

呼び太鼓とともにかがり火を囲んで盆踊がスタート

地元の幼児〜高校生たちの踊りが終わると、19時過ぎから呼び太鼓の音が鳴り響きます。呼び太鼓は直径1m以上、長さ1.5m以上の大太鼓で、馬の皮が使われているのが特徴。その音は3km先まで響くと言われています。

呼び太鼓の音に誘われるように、紋付きや留袖などを纏って頬被りをした踊り手が、路上に焚かれたかがり火を囲み、優雅に「大の坂踊り」と「甚句踊り」を披露。厳かな囃子に合わせてゆったりと廻る「大の坂踊り」は、先祖の霊を慰め、再び送り出す〈念仏踊り〉という本来の盆踊の風情にあふれています。

一方で「甚句踊り」は次々と唄い手が代わり、踊り手は手拍子を入れながら踊ります。

サーハー甚句踊の始まる時は篦も杓子も手につかぬ

盆の十六日闇の夜でくれろ嫁も姑も出て踊る

揃うた揃うた踊子揃うた稲の出穂よりなお揃うた

狭いようでも鹿角の里は西も東も黄金の山

など、豊作祈願や盆踊りの楽しさ、郷土の風物など、さまざまな歌詞が楽しめます。

ユネスコ無形文化遺産に登録されて

馬渕さんは最後に、「『ユネスコ無形文化遺産』に登録されたことは素直にうれしいです。毛馬内地区の人口は5,000人程度ですが、その一人ひとりが盆踊を誇りに思っています。毛馬内地区は飲食店が少なかったりと、ご不便をかけることもあるかもしれませんが、ぜひ一度『毛馬内の盆踊』を観に来ていただけるとうれしいです」と、笑顔でお話してくれました。

- 毛馬内盆踊り北の盆

- 開催日時:毎年8月21日〜23日 19:00頃〜21:10

- 場所:毛馬内こもせ通り

- 駐車場:あり(無料)

- TEL:0186-30-3939(コナンカード協同組合内)

- URL:https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/sangyokatsuryoku/kankokoryu/gyomu/2/9/3/2038.html

幻想的な世界に誘う「西馬音内(にしもない)盆踊り」

秋田県内陸南部に位置する羽後町。毎年8月16日〜18日の3日間行われる「西馬音内盆踊り」は700年を超える歴史を持ち、日本三大盆踊りに数えられる国指定の重要無形民俗文化財です。男性が奏でる勇ましくにぎやかなお囃子と、色鮮やかな衣装で優雅に舞う女性の艶やかさが「不調和の美」を構築し、見る人を幻想の世界に誘います。

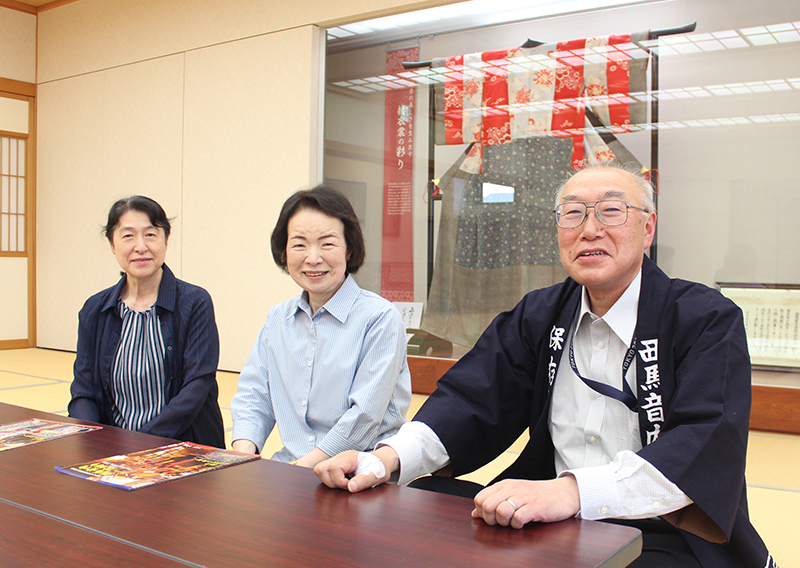

今回お話を聞いたのは、西馬音内盆踊保存会の会長・佐藤寛悦さんと、副会長の佐藤幾子さん、会員の佐藤幸子さんの3名。3名とも幼い頃から「西馬音内盆踊り」に慣れ親しんでいて、現在は運営や踊りの指導など、保存会の活動に尽力しています。

図柄や配色にこだわった華やかな衣装

「西馬音内盆踊り」の最大の特徴は、その衣装の美しさ! 踊りの衣装には「端縫い(はぬい)」と「藍染め」の2種類があります。主に女性が着用する「端縫い」は4種類の絹布で作られ、パッチワークのようと称されることもありますが、その組み合わせには左右対称という決まりが。元々は旧家など裕福な家柄の人だけが作ることのできる衣装だったそう。「昔は、踊りが上手になって初めて着ることのできる、格式の高いものでした。『端縫い』を着て踊ることに憧れたものです」と、踊り手の幾子さん。西馬音内地区の女性は、各家庭で受け継がれてきた衣装を組み合わせてできる一着を着て、ご先祖様とともに踊ります。

「藍染め」衣装は男女兼用。その多くは秋田県南部の伝統的な染技法を用いて手絞りで作られ、昔は各家庭で染めていたそう。それぞれ異なる多彩な柄は個性的で、使い込むほどに味が出る藍染め。幸子さんは「一時は着用する人が減っていましたが、約30年前に、染織家の縄野三女さんが『藍染め絞り愛好会』を立ち上げ指導を行い、また徐々に藍染め衣装が増えてきました」と話します。藍染めに合わせるのは、編み笠のほか目元に穴が開いた「彦三頭巾」も。亡者踊りとも称される、特異な雰囲気を醸し出します。

「音頭」と「がんけ」を繰り返し踊り明かす

踊りは「音頭」と「がんけ」の2種類。勇ましい寄せ太鼓が始まると踊り子が集まり出し、まずは子どもたちが中心となり音頭を踊ります。豊年満作祈願の意味合いがある音頭は秋田音頭に似た節回しで、優雅で流れるような踊りが特徴。子どもが最初に習う踊りで「西馬音内地区の子どもは、歩き始める頃になると見よう見まねで踊り始めるんですよ」と、保存会の皆さんは笑顔で話します。

子どもの音頭の後は、大人が音頭とがんけを繰り返し踊ります。先祖供養の意味合いがあるがんけは、音頭と比べると踊りのテンポが早く、哀調漂う曲が特徴。音頭よりも難易度が高く、上級者向きです。くるりと一回転する振り付けは輪廻転生を意味するとも言われ、亡者踊りと称される所以でもあります。

700年の歴史をこれからも踊り継ぐ

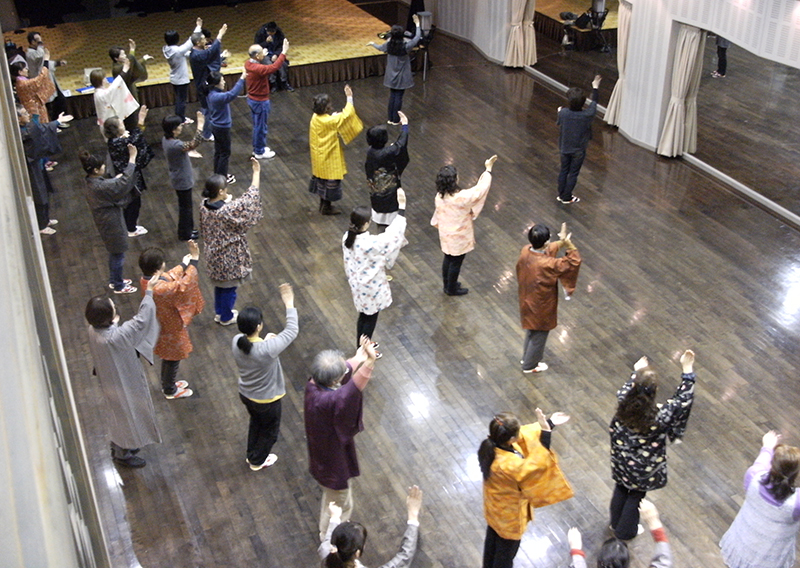

編み笠や彦三頭巾で顔が隠れているため、姿勢や手先、所作の美しさが際立つ西馬音内盆踊り。歴史ある踊りのため、振りが自己流になっていた時期もあったそうですが、昭和10年の「第9回 全国郷土舞踊民謡大会」への出演をきっかけに、町をあげて振り付けや衣装、お囃子を追求し、現在の西馬音内盆踊りの基本形が完成したそう。現在は保存会の皆さんが、子ども園や小・中学校へ踊りの指導に行ったり、定期的に練習会を開催したりするなど、伝統の継承に励んでいます。会長の佐藤さんは、「基本をしっかり伝えていきたい。先輩方が残してきたものを受け継いでいきたいです」と力強く語ってくれました。

西馬音内盆踊りの魅力は、祭りではなく「盆の行事」であることだと話す会長。先祖を思いながら踊ることに、日本人としての原点を感じるそう。幾子さんと幸子さんは、「頭が真っ白になるほど無心で踊ることで、まるで浄化されたような気持ちになるんです」と、踊り手ならではの魅力を教えてくれました。踊り・衣装・お囃子・かがり火が揃うと、まるで異世界のような雰囲気になり、踊り手は黙々と踊り、観客は静かに見入っているそう。掛け声を上げて観客と一緒に盛り上がるお祭りやショーとは違う、行事ならではの良さがあります。「風流踊」としてユネスコ無形文化遺産に登録されたことを受け、会長は「約700年前から先祖が守ってくれた行事が認められた喜びとともに、責任感や重みも感じています」と、継承への使命感を新たにします。

町をあげて保存と継承に取り組む

羽後町では会場付近の電柱を地中化するなど、町をあげて西馬音内盆踊りの保存と継承に尽力しています。平成17年には「西馬音内盆踊り会館」が完成。西馬音内盆踊りの様子が見られるモニターや、端縫いと藍染めの衣装の展示、当日の様子を表した手作りの盆踊り人形などで、西馬音内盆踊りについて知ることができるほか、ホールでは練習会や定期公演などが行われています。当日、本番前に訪れて予習するのも良いかもしれません。

- 西馬音内盆踊り

- 開催日時:毎年8月16日・17日…19:30〜22:30 8月18日…19:30〜23:00

- 場所:羽後町西馬音内本町通り

- 駐車場:あり(有料/普通車1,000円)

- TEL:0183-62-2111(羽後町みらい産業交流課)

- 羽後町西馬音内盆踊り会館

- 住所:秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字本町108-1

- TEL:0183-78-4187

- 開館時間:9:00〜17:00

- 休館日:月曜(祝日の場合は開館、翌日休)、年末年始

- 入館料:無料

今年は感染症も落ち着き、祭りや行事がにぎわいを取り戻すようになってきました。秋田県からユネスコ無形文化遺産に登録された風流踊は、各地域で伝承されてきた魅力があります。優美な踊りを鑑賞しに、ぜひ訪れてみませんか。

記事作成:あきたタウン情報