秋田県小坂町にある鴇(ときと)地区では1987年頃から町と連携し、葡萄の栽培が始まりました。当初は20戸ほどの農家の参加で始まり、1998年には葉に少しでも日が当たるように、垣根作りから棚作りに栽培の方式を変更しました。

その成果は、約10年後の2006年に表れます。それまでの収穫量は約20tほどでしたが、この年は、約45tの収穫がありました。多くの葡萄が収穫できることは農家にとって嬉しいことでしたが、当時は栽培した葡萄のほとんどを県外のワイナリーに出荷しており、地元の農家の中には「この鴇地区で栽培した葡萄を活用して地元で醸造したい」という思いを抱いている方もいて、その思いに気づいたワイナリーこのはな代表の三ヶ田さんは、秋田県鹿角市花輪の商店街に醸造所を立ち上げます。

県内ではここだけ!?都市型ワイナリーの歴史、魅力に迫る

ワイナリーといえば、広大な葡萄畑の中に建つ醸造所を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。そんな想像を覆すワイナリーの1つが秋田県鹿角市にあります。商店街の空き店舗を醸造所として活用し、地域独自の付加価値の高いワインの生産・開発に取り組み、随所にこだわりがあふれる「ワイナリーこのはな」をご紹介します。

ワイナリーこのはなの歴史~葡萄栽培の始まり~

秋田県小坂町の鴇地区にある自社農園

ワイナリーこのはなの歴史~醸造所の始まり~

空き店舗を活用した醸造所

醸造所は商店街にある空き店舗を活用し、2011年にスタートしました。この空き店舗、もともとは三ヶ田さんの祖父が経営していた青果店でしたが、他の店舗に貸した後、その店舗の撤退により三ヶ田さんのもとに返ってきました。地元農家の「地元で醸造したい」という思いに気づいたのはちょうどその頃でした。

隣接する空き店舗はかつて銀行として使用されており、銀行跡の金庫はワイン貯蔵所として活用しています。

醸造所内の限られたスペースには、温度調節機能付きの密閉式ステンレスタンクなど数種類のタンクがあり、生産性や効率が考慮された配置、動線となっています。

変わらない思いと、地域独自の付加価値の高いワインの開発

ステンレスタンクで醸造・熟成しているためピュアな果実味がストレートに感じられる鴇ワイン

地元に醸造所ができることで、原料出荷にかかる運搬コストの削減や、遠方の醸造所に出荷するときのように早期に収穫する必要がなくなりました。その効果は葡萄の品質の向上にも表れ、純鹿角産のワインとして付加価値の向上を図ることができています。また、地元での醸造は、普段親しみのある地元の食材や郷土食にマッチするワインの開発を可能とし、「ワインと郷土食」による文化の創造にも取り組んでいます。

三ヶ田さんの思いは開設当初から変わりません。

「街は街らしく。村は村らしく。」が、ワイナリーこのはなのテーマであり、農園とワイナリーの場所と距離感を大事にしていることを意味しています。「遠くても行けないし、コンビニや居酒屋がないのも不便だ。」と三ヶ田さん。「農家さんとの共存共栄を心がけ、結果的に持続が可能となればワインも嬉しいし、お客さまもハッピーな気持ちになれる。」という言葉からは、ワインに対する愛情と周りの環境を大切にする三ヶ田さんの人柄があふれ出ていました。

豊かな風土を活かしたワイン造り

鴇地区では、接木をせず自根で育てる「自根栽培」という方法で、葡萄栽培を行っています。自根栽培には、品種本来の性質や特徴を弱めずに栽培できるメリットがあります。また、鴇地区の畑には土中に火山灰が多く含まれるため、葡萄の天敵であるアブラムシが寄りづらく、上質な葡萄が栽培される一因になっています。

鴇地区の風土を活かしたワイン造りにおける今後の目標について、「山葡萄交配種はマイナーな扱いですが、『お客さまは後からついてくる』という気持ちで、日々工夫して商品の開発に取り組んでいます。

おらの村の自慢のワインが理想ですが、世の中で評価されるかどうかは別問題と考えます。」と三ヶ田さん。今後、鴇ワインが秋田県鹿角市の名物となり、さらに多くのファンに愛される商品となることに、期待が膨らみます。

新たな日本ワインの開発も間近!?これからのおすすめワイン

ワイナリーこのはな開設当初は、年間6,000ℓ以上の生産が条件となる果実酒の製造免許の取得や、量販店を意識した、いわゆる教科書通りのワインを作るのが精一杯でした。しかし、現在では無濾過・無清澄・非加熱にこだわったハーフサイズのワインに力を入れています。

また、10年ほど前から鴇ワインのための葡萄畑を自社畑として借り受け、新たな品種の栽培にも挑戦しています。日本料理に合う、秋田生まれ・秋田育ちの日本ワインの開発を進めており、「おすすめのワイン」として紹介できる日も近いかもしれません。

「ワイナリーこのはな」で秋田の日本ワインを愉しみませんか。

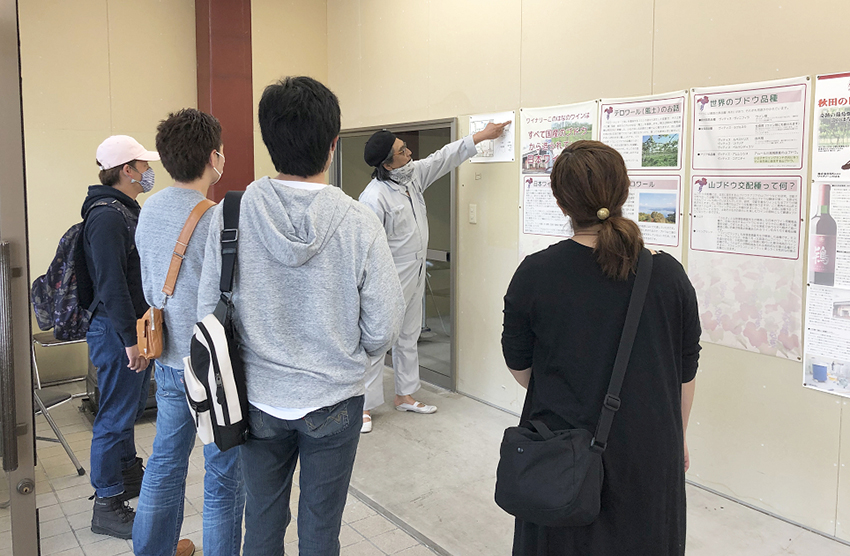

ワイナリー見学の様子

「ワイナリーこのはな」では、ワイナリーの見学を随時受け付けております。ワイナリーこのはなの歴史や鴇ワインのこだわりが学べる内容となっております。また、コルク打ちやラベル貼りなどの体験も実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

なお、ワイナリー向かいの店舗では鴇ワイン等も販売しております。テイスティングも行っておりますので、鴇ワインの様々な風味をご自身でお確かめの上、お好みの鴇ワインをお手に取ってみてはいかがでしょうか。

- ワイナリーこのはな

- 住所:秋田県鹿角市花輪字下花輪171

- TEL:0186-22-2388

- 営業時間:10時~17時

- 定休日:日曜日

- https://www.mkpaso.jp/

都市型ワイナリーとして、地域独自の付加価値が高いワインを開発している「ワイナリーこのはな」。

その主力商品である鴇ワインは随所に工夫やこだわりがみられます。そんな鴇の風土が香る鴇ワインの風味をご賞味ください。

記事作成:JR東日本秋田支社