「弘前ねぷたまつり」は、毎年8月1日~7日に開催され、三国志、水滸伝や日本の武将絵等を題材とした約80台の華麗な「ねぷた」が、城下町である弘前市を練り歩く夏まつりです。

農民が夏の忙しい時期に襲ってくる眠気を追い払うため、睡魔を燈籠などにのせ、川へ流した「眠り流し(ねむりながし)」という行事が発展し、祭りになったとされています。「子どもねぷた」や「前燈籠」など趣向を凝らし、鏡絵(前)の雄姿と見送り(後)の幽玄さが対照的な「扇ねぷた」、伝統ある豪華絢爛な「組ねぷた」とともに、情緒ある笛や太鼓のねぷた囃子にのせて、地域の人々の手によって運行されています。

また「ねぷた」が初めて記録に登場したのは、1722年(享保7年)とされており、2022年(令和4年)で300年という節目を迎えます。

今回お話を伺ったのは、つがにゃんねぷたの制作者でもある津軽藩ねぷた村の檜山さん。普段から伝統工芸品である「金魚ねぷた」や「扇ねぷた」、「組ねぷた」の制作に関わっているそうです。「弘前ねぷたまつり」の好きなところは、ヤーヤードーの掛け声と、笛や太鼓のお囃子を奏でながら勇ましく練り歩く、城下町らしい情緒と勇壮さが感じられるところだと話します。

また、参加者たちが、津軽の長く厳しい冬を乗り越え、短い夏を謳歌するがごとく燃え尽きることができるのも「弘前ねぷたまつり」の良さだそうです。

地域の参加者が中心となって「ねぷた」を曳き、観光で訪れた方などが、沿道で楽しめる「弘前ねぷたまつり」は、地域の伝統を直に感じることができ、充実した時間が過ごせることでしょう。

つがにゃんねぷたができるまで…

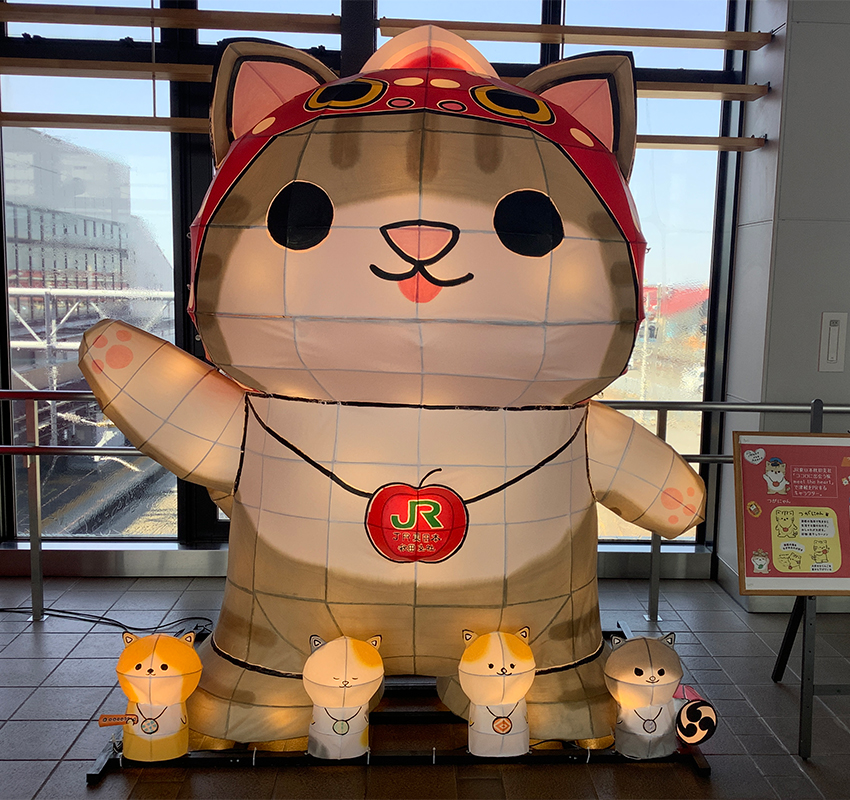

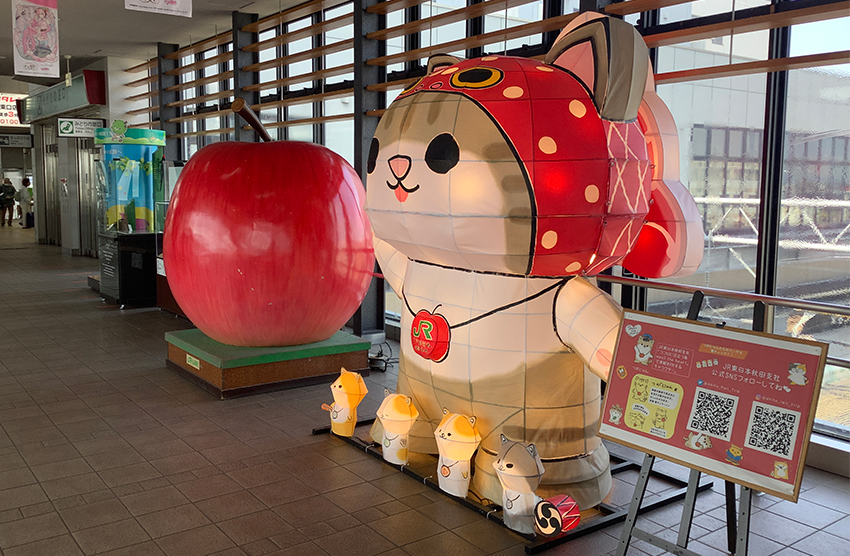

国の重要無形民俗文化財に指定されている、青森県津軽地方の夏を彩る「ねぷたまつり」。地域によって運行形態や掛け声などが異なり、青森市では「ねぶた」、弘前市や五所川原市では「ねぷた」と呼ばれ、津軽の“じゃわめぐ”夏を盛り上げる由緒ある祭りです。JR弘前駅のあずましろ~ど(JR弘前駅自由通路)には、ねぷたの技法を活用して作られた「つがにゃんねぷた」があるんです。今回は「つがにゃんねぷた」を作り上げた職人の技や「弘前ねぷたまつり」の魅力に迫ります!

※つがにゃん…

秋田・津軽エリアの観光情報を発信する「ココロに出会う旅 meet the heart」の人気キャラクター。津軽の海岸で気ままに生活する猫の女の子。おしゃれが大好き。好物は煮干しラーメン。

夏の風物詩「弘前ねぷたまつり」はどんな祭り??

幼いころからねぷたが大好きで、祭りに関わりたいと思っていたことがきっかけで、ねぷたに関わる仕事に就いたそうです。

つがにゃんねぷたとは…

つがにゃんねぷたは、JR東日本秋田支社が展開する観光PRサイト「meet the heart」で津軽をPRするキャラクターのつがにゃんをデザインした組(人形)ねぷたです。今は、JR弘前駅のあずましろ~ど(JR弘前駅自由通路)のフォトスポットになっているんです。

「JRの担当者とサイズ、仕様、色、ライトの種類に至るまで細かい打合せを行い、いろんな人の思いがあって完成したねぷたなんです」と檜山さんは話します。つがにゃんが登場する「AKITARAILTRIP」のSNSアカウントで4コマ漫画として登場した際に、フォロワーの方から「つがにゃんねぷたかわいい」等のコメントが多く寄せられ制作につながりました。「素材はねぷた運行や雨に耐えられるものを活用しているんです。つがにゃんの持つ“ほのぼの”とした雰囲気とかわいらしさを表現するのが大変でした」と話す檜山さん。

かわいらしい表情を作るために、何度も練習し、イメージトレーニングをしたそうです。

作り方を調査してみました

つがにゃんねぷたの作り方についても調査してみました。

①骨組みを組む→②照明器具取付→③紙貼り→④墨描き→⑤ロウ描き→⑥彩色の6つの行程を経て完成します。

①骨組みを組む

ねぷたの骨格を作る大事な作業です。針金と木材を使って大きさと幅を計算して、骨格を作ります。

②照明器具取付

全体に光を拡散させ、光量や光の当たり方を調整する作業です。

実際に夜のお祭りで使用することを想定し、いろんな角度から「つがにゃんねぷた」を見てもらうため、中に入れる照明の当て方や明るさの調整に苦労したと檜山さんは話します。

③紙貼り

骨組みに沿って紙を貼っていく作業です。

計算して作られた骨組みから、ねぷたの形にしていく作業となります。

シワにならないようにふんわり貼るのがコツだと檜山さんは話します。

④墨描き

紙張りをしたものに墨を入れていく作業です。

つがにゃんの目や輪郭、色の境目などを描くものです。

この墨書きで可愛らしさが決まるといっても過言ではありません。とても神経をとがらせる大事な作業になると檜山さんは話します。

⑤ロウ描き

溶かしたろうを、筆で塗っていく作業です。

ねぷたは内部から灯りで照らされますので、光がロウを通して漏れることで、ねぷたの彩色が浮き上がるようになります。絵付けの色をはじいたり、紙の強度を上げる効果もあり、大変重要です。

ロウの描き込み方で照明の明るさ加減や見栄えが変わってくるだけに慎重に筆を運ばせると檜山さんは話します。

⑥彩色

ねぷた絵に色を付けるのは、染物に使われる『染料』。

こちらも内部から灯りで照らされることを考え、その色が映えるように『染料』を使うのだそうです。

場所によっては「ボカシ」と言われる手法で、はけの両端で濃度の違う同じ色をつけて、色の一体感を出すように塗っていきます。

- 弘前ねぷたまつり

- 開催日時:

8月1日~4日 : 土手町コース PM 7:00~

8月5日・6日 : 駅前コース PM 7:00~

8月7日 : 土手町(午前)コース AM10:00~ - ※弘前ねぷたまつりの会期は、毎年8月1日~7日となっております

- URL:https://www.hirosaki-kanko.or.jp/edit.html?id=cat02_summer_neputa

300年の伝統を持ち、人々に愛される「弘前ねぷたまつり」。

扇形から人形型のものまで絵も形もそれぞれ。皆さんも一度は迫力と幽玄さを備えたねぷたを見て津軽の“じゃわめぐ”夏を感じてみてください。

2022年の夏は今回ご紹介した「つがにゃんねぷた」も出陣するかも!

「弘前ねぷたまつり」から目が離せません。

記事作成:JR東日本秋田支社