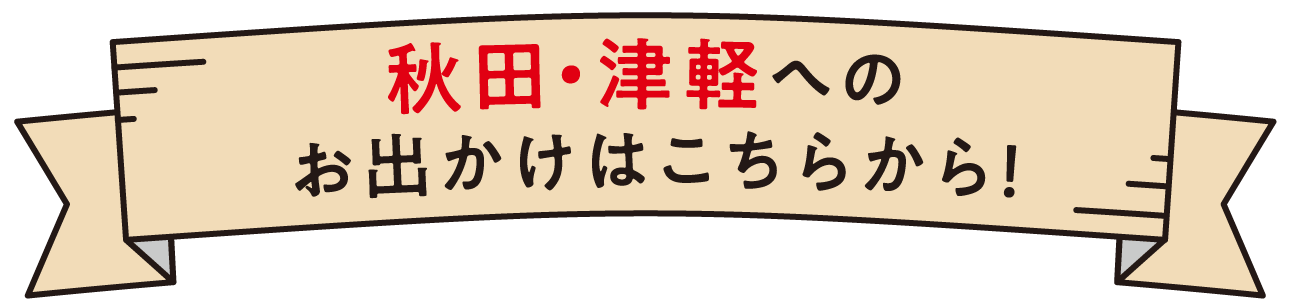

JR象潟駅に降りると、旗や楽器を持った特徴的な顔の子どもたちを描いた大きな版画が、ホームで迎えてくれます。木版画家・池田修三さんの「三色旗」という作品です。

修三さんは1922年、旧象潟町(現にかほ市)に生まれました。

東京高等師範学校(現筑波大学)芸能科に進みましたが、戦争のため学業途中で入隊。敗戦で繰り上げ卒業となり、帰郷して由利高校で6年、聖霊高校で3年美術教師を務めました。

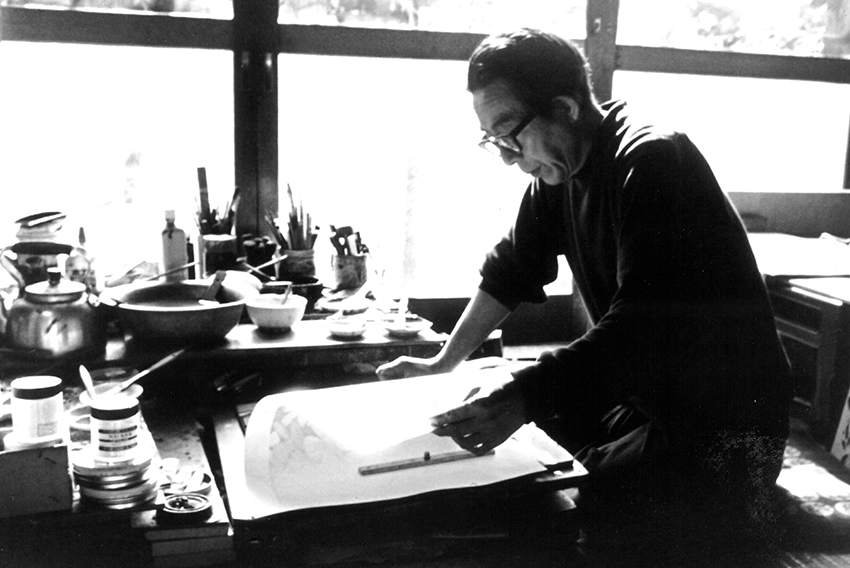

油絵も描いていたそうですが、体質的に合わなかったのだそうです。趣味でもあった木版画に取り組み始めたのは、子どもの頃から作品を見ていた秋田の版画家・勝平得之(秋田市出身)の影響が大きかったのかもしれません。

修三さんは教師を辞め、木版画に専念するため33歳の時に上京しました。それから10年ほどは、子どもたちをテーマにモノクロ作品を制作していましたが、表現の幅を広げるため徐々に多色摺りに移行していきました。

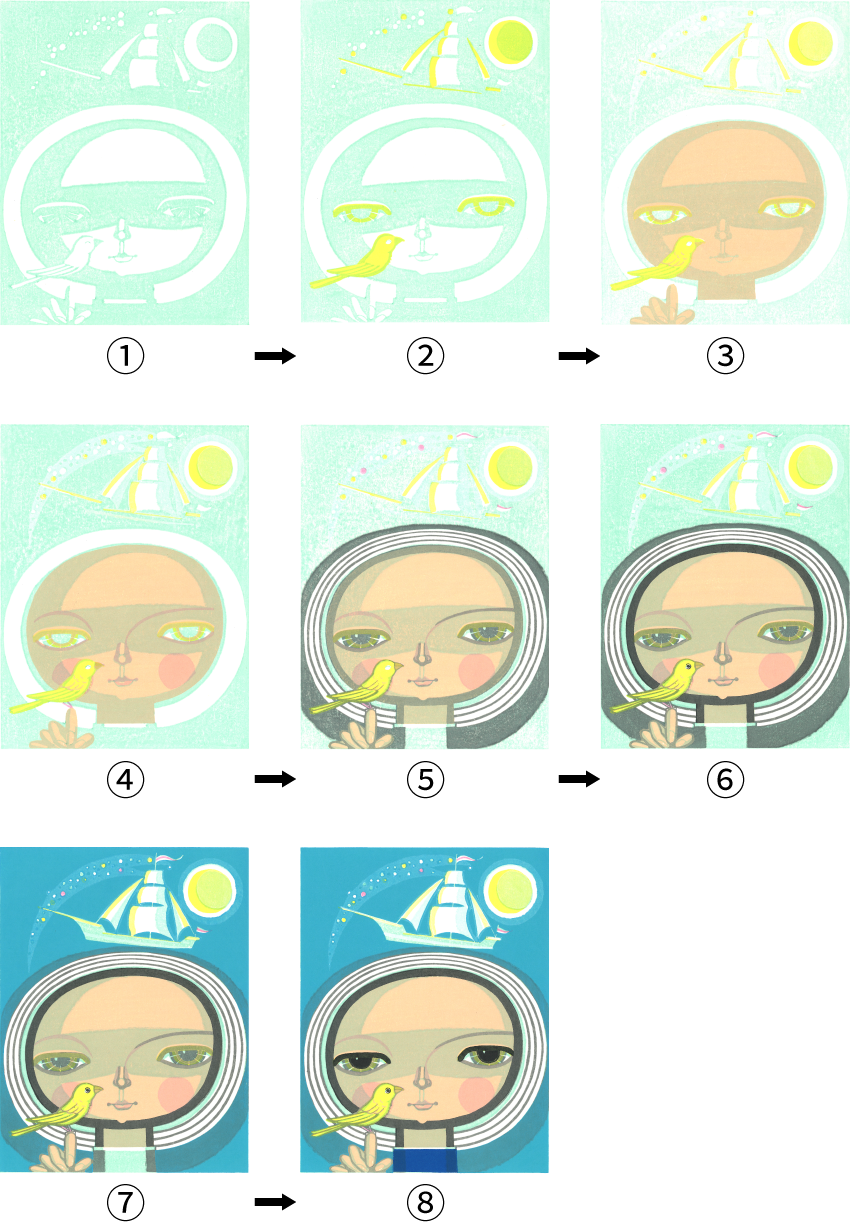

多色摺りは色ごとに版を作り、摺り重ねていく技法です。下絵から彫って摺るまで、一連の工程には緻密な計算と手間、体力が必要となり、修三さんの作品は少なくても8版以上摺り重ねて色を表現しています。

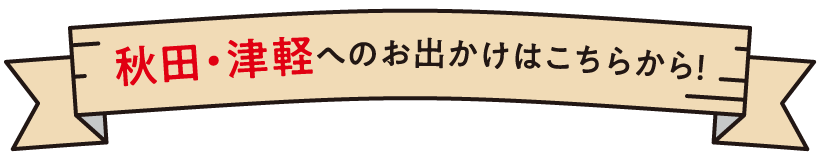

修三さんの木版画に登場する子どもたちの表情には、独特の寂しげな雰囲気があります。これは、多色摺りの工程の中で一番最初に摺られる「ビリジアン」という薄い緑色によるものです。修三さんの木版画の特徴でもあるこの色が、可愛らしい表情の目元に陰を作り、どこか寂しげでセンチメンタルな世界を作りあげています。見る人を惹きつける魅力は、この独特な雰囲気にあるのかもしれません。

にかほ市象潟町出身の木版画家「池田修三」さん

秋田県の南に位置する由利・鳥海エリア。山形県との県境に位置するにかほ市象潟町は、松尾芭蕉が「おくのほそ道」の旅で目的地の一つとした景勝地「象潟」がある場所として知られています。今回はにかほ市象潟町出身の木版画家「池田修三」さんをご紹介します。

「センチメンタル」な作品を生み出した木版画家

2022年は池田修三生誕100周年

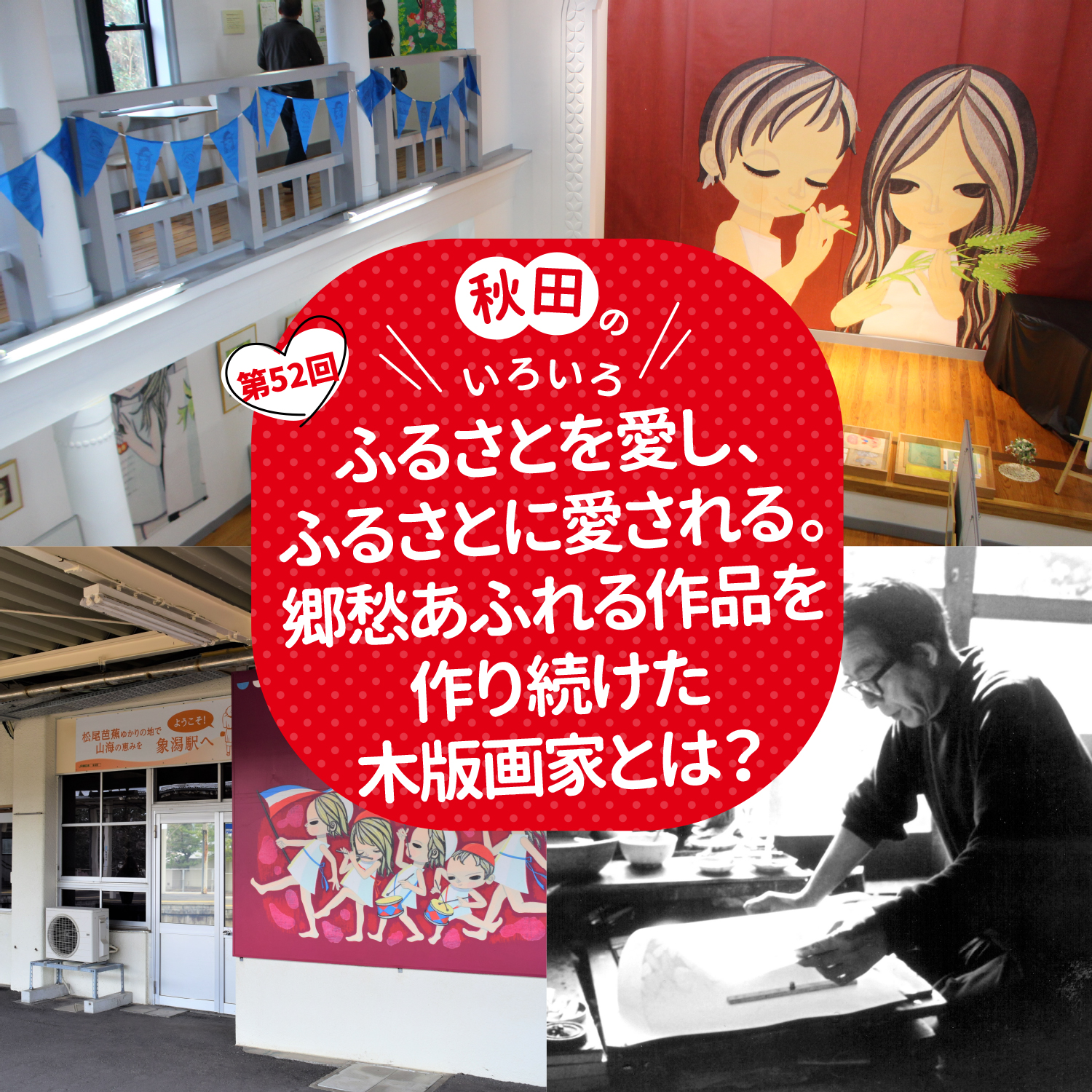

今年は、修三さんの生誕100周年の年にあたります。象潟郷土資料館では、記念企画展「池田修三の世界~暮らしを彩る木版画~」が6月4日(土)から開催されます。生涯をとおして作り続けた修三さんの木版画を、スペースを拡大して展示します。

この他、毎年春と秋には象潟公会堂をメイン会場に木版画展を開催しており、昭和9年築の雰囲気ある建物の中に、今年も数多くの修三さんの木版画が並びます。来場者は、木版画展をサポートするボランティアと交流したり、まち歩きをしながら店先に飾られた木版画を楽しむ事もできます。

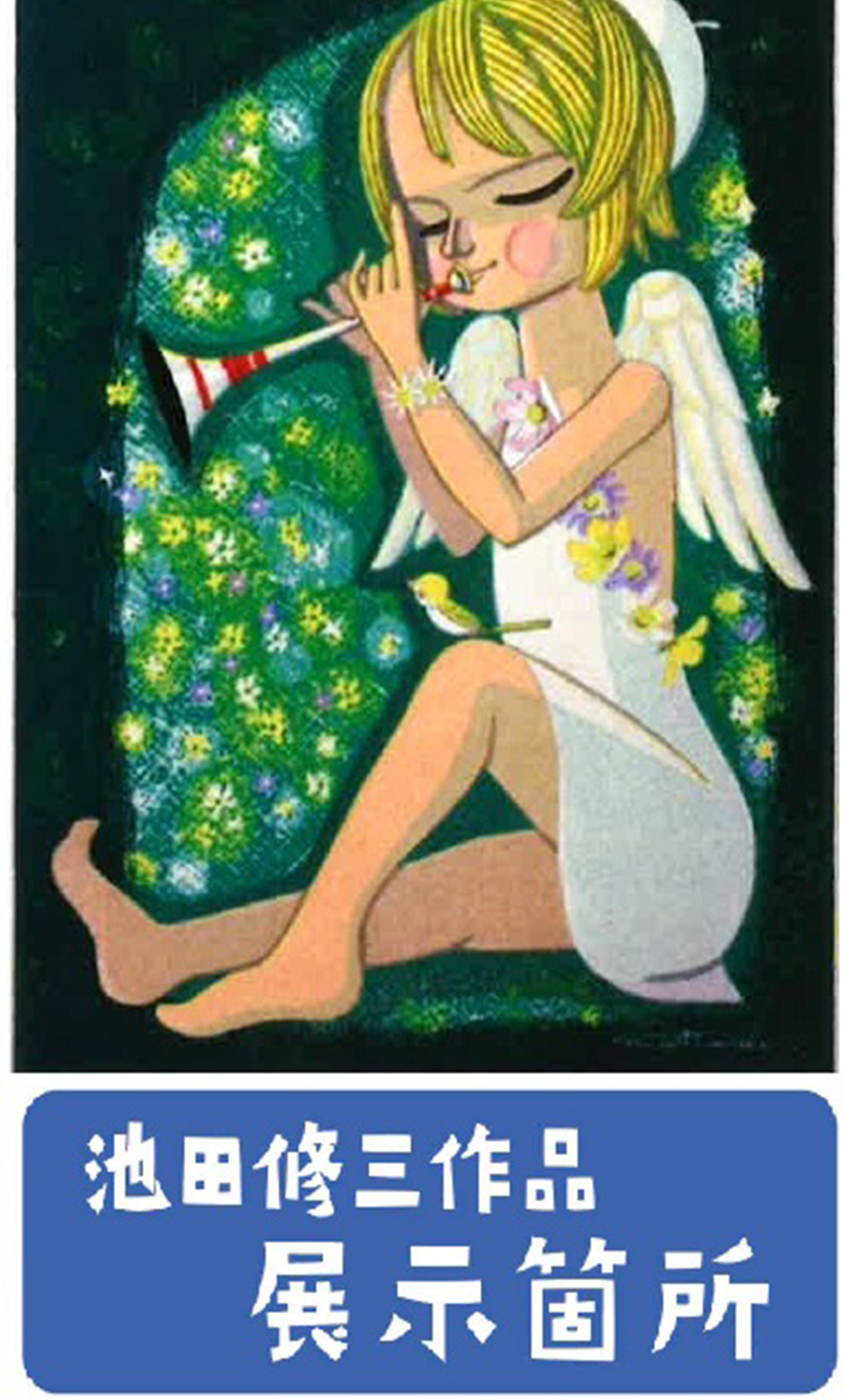

そこで、JR象潟駅を中心に修三さんの作品展示箇所や観光名所を示したマップを制作しました。象潟駅やWEBでもご覧になれるほか、作品を展示している場所には目印になるシールを貼っています。

修三さんのふるさと象潟を歩きながら作品を楽しむことができます。是非お越しください。

象潟駅周辺 案内マップはこちらから!

●展示会情報

・池田修三木版画展&コンサート「春のメロディー」 4月28日(木)~5月1日(日) 象潟公会堂

・池田修三生誕100周年記念企画展「池田修三の世界~暮らしを彩る木版画~」

6月4日(土)~令和5年5月21日(日) 象潟郷土資料館

・生誕100周年記念 木版画家・池田修三作品展「池田修三とふるさと秋田」

6月16日(木)~7月12日(火) 秋田県立図書館

・池田修三木版画展 まちびと美術館「私の池田修三 想い出と未来Ⅱ」

10月28(金)~11月10日(木) 象潟公会堂

※新型コロナウイルス感染者数の状況によっては、内容の変更や中止をすることがありますので、象潟郷土資料館のホームページ等でご確認くださるようお願いいたします

暮らしを彩る修三さんの木版画

民芸・喫茶店「くにまつ」店内

修三さんが木版画を選んだ理由の一つは、同じものを数多く摺ることができるということでした。その分手頃な価格でより多くの人に作品を届けることができるからです。

ふるさとのにかほ市象潟町では、修三さんの木版画を飾っているお店やお家がたくさんあります。これは、新築祝いやお子さんのお誕生祝いに、修三さんの木版画を贈りあう温かな文化がこの町にあったからです。

ここで、作品を展示しているお店の方々のお話をご紹介します。

「雪ん子」や「奈曽渓谷」などの作品を展示

象潟駅隣の民芸・喫茶店「くにまつ」

國松滝子さん

『40年前に双子の息子が生まれ、そのあと象潟公民館で修三さんの作品展があったのですが、おじいちゃんが「うちの双子のようだ」と買ってきてくれたのがこの「雪ん子」です。』

大小さまざまな作品を飾る

象潟駅前通りにある書籍・文具店「山海堂」

逸見和子さん

「亡くなった義母が気に入っていた修三さんの作品を見てもらおうと飾り始めました。みんないい絵だねと言ってくれます。きれいな人だったので、修三さんの作品のイメージにぴったりでした」

修三さんの生家の近くにある和洋菓子の店

「パティスリー白川」

高橋由樹さん

『「ハナコ」という作品が飾ってあり、希望者にはその「ハナコ」をはじめ修三さんの作品をモチーフにしたケーキを作っています。私の実家にも修三さんの作品があって、なんとなく見て育ってきたんですが、当たり前に修三さんの絵があるということは贅沢ですよね。』

地域のみなさんのお話からも、修三さんが愛されていることが伝わってきますね!生誕100周年を迎える今年は、是非修三さんのふるさと象潟を訪れてみてください!

- にかほ市象潟郷土資料館

- 住所:秋田県にかほ市象潟町字狐森31番地1

- TEL:0184-43-2005

- 営業時間:9時~17時

- 定休日:毎週月曜(祝日の場合はその翌日)、年末年始

- 入館料:一般 150円 高校生、その他学生 100円 小中学生 50円

地域に愛される木版画家「池田修三」。生誕100周年を迎える今年は、例年よりも多くの機会で、そのセンチメンタルな作品を楽しむことができます。またとないこの機会に、是非その作品の魅力を感じてみてください!

記事作成:JR東日本秋田支社

写真提供:象潟郷土資料館