「きりたんぽ鍋」は比内地鶏、ゴボウ、キノコ、ネギ、セリなどの野菜と、白米をつぶし串に巻きつけて焼いた「たんぽ」を一緒に煮て食べる秋田の郷土料理です。その発祥は、秋田県北部と言われており、中でも大館市に住む人たちは新米の季節になると家族や友人を自宅に招いて「たんぽ会」を開いたり、「本場大館きりたんぽ祭り」というきりたんぽの大型イベントを開催したり、とにかくきりたんぽへの愛に溢れています。

秋田の秋・冬の風物詩 きりたんぽの魅力を探る!

「きりたんぽ鍋」は言わずと知れた秋田の郷土料理です。秋田県民にとっては秋から冬にかけての風物詩。新米の季節に家族や友人、会社の同僚など、みんなで一緒に鍋を囲む時間はまさに至福のひとときです。そんなきりたんぽの歴史やおいしさの秘密を知る、きりたんぽ鍋のプロフェッショナルにお話を伺いました。

「きりたんぽ」ってどんな食べ物?

「きりたんぽ」の起源、その謎に迫る

「きりたんぽ」の起源は諸説ありますが、一説には農民が、農作業が終わる晩秋に木材の伐採や炭焼き作業をするために山へ入り、山小屋の中でご飯をこねて杉の木に巻きつけて鶏鍋に入れたのが始まりと云われています。また、神様へのお供え物だった説や、マタギの保存食だった説など、地域によって言い伝えはさまざま。いずれにしても「潰したお米を、串に巻きつけて焼く」というシンプルな調理法が今日まで受け継がれ、秋田県民の食生活の一部として定着していることは間違いありません。

120年の歴史を誇る 大館「北秋倶楽部」のきりたんぽ

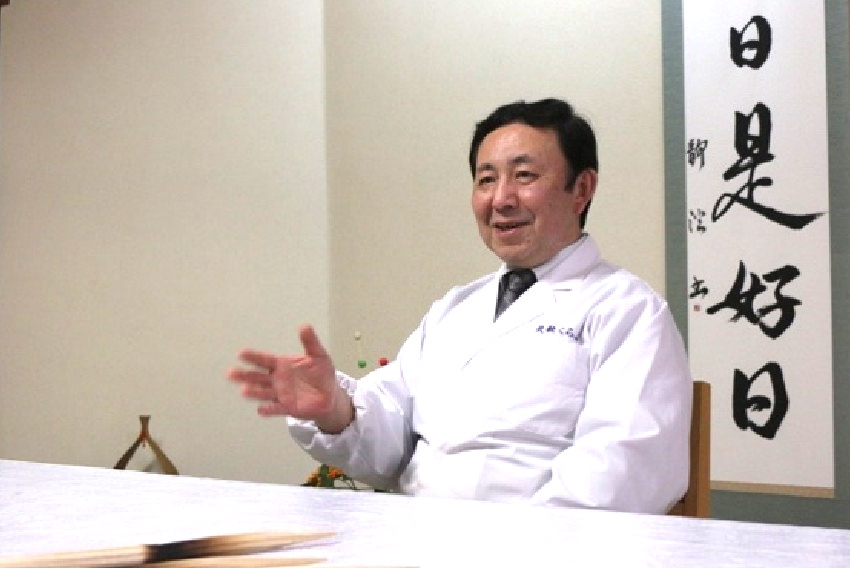

今回お話を伺うのは120年以上にわたって「きりたんぽ」を提供している老舗料亭「北秋倶楽部」の五代目店主 石川博司さん。「明治26年に先代が家庭料理だったきりたんぽ鍋を、料亭のお料理としてお客様にご賞味いただけるように提供をはじめました。現在は地元の方の忘年会などはもちろん、観光客や、県外から来た方への接待など、本場の味を求めてたくさんの人にご利用いただいております」。

北秋倶楽部のきりたんぽへのこだわり

「地元食材を使うのはもちろん、スープには独自のこだわりがあります。比内地鶏のガラを、弱火でコトコト5時間煮出して出汁をとり、醤油と酒で味を調えます。この5時間という時間が重要で、それ以上だと雑味が出てしまう。お家で食べるきりたんぽ鍋ももちろんおいしいですが、お店の味をぜひ体験してもらいたいですね」。(石川さん)

- 店舗名:北秋倶楽部

- 住所:〒017-0847 秋田県大館市幸町 15-6

- 電話番号:0186-42-2033

- FAX:0186-42-2031

- 営業時間:11:30~21:30

- 休日:不定休

- 事前予約:前日までに要予約

きりたんぽ鍋の魅力は、秋田県民の生活の一部として形を変えず今日まで受け継がれていることです。大切な人と一緒に鍋を囲めばきっとほっこり温かい気持ちになれるはず。秋田に来た際にはぜひ本場のきりたんぽ、ご賞味あれ。

記事作成:ノリット・ジャポン株式会社