天文元年に弘信法印が、弘前市堀越城外萩野の地に建立したことが始まりとされている「金剛山 光明寺 最勝院」。慶長年間に弘前城下に津軽家に従い、弘前城下鬼門鎮護の聖域を創り上げ、別当として八幡宮、熊野宮を膝下に置き、津軽の神社を統括する総別当職を担いました。領内の民心の安定を願った弘前藩主より、全寺社の筆頭の座位を付与。近世の数百年間は、津軽家の御祈願所としてひたすらに祈祷を行ってきました。藩政期には城下鬼門鎮護において阿弥陀如来を本尊に権勢を振るいましたが、明治4年、神仏判然令に伴う廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)の影響で、現在の地へと移ることを余儀なくされました。

境内には卯年にちなんだ石像や香炉などが配され、卯年の一代様として親しまれていることがうかがえます。ひときわ目を引くのは五重塔。戦乱の世において戦死した武将らを敵味方の隔てなく供養するため、津軽家の帰依(きえ)を受けて建立された鎮魂祠堂(ちんこんしどう)として伝わっています。二重から相輪突端まで立ち上がる心柱は継ぎ手のない見事な一本物の杉材ですが、建造物保護のために開帳されることは滅多にありません。また、青森県内最古の仁王像が近年話題に。令和5年の春まで行われた解体修復工事の中、運慶の流れを汲む仏師が承応2年に制作した寄木の木造立像であるという大発見がありました。

新たな一年の幕開けに生まれ年の神社仏閣へ

いよいよ迎えた冬本番。年末詣や初詣…、神社や寺院へお参りすることが増える季節の到来です。一年を無事に過ごせたことへの感謝、そして新年の抱負を神様や仏様に伝える大事な機会には、住んでいる地域の神社や寺院へ参拝する人がほとんどでしょう。

津軽地方には、自身の生まれ年の干支を守り神もしくは守本尊(まもりほんぞん)とする神社や寺院を信仰する“津軽一代様(つがるいちだいさま)”という風習が、今もなお根付いています。その起源や変遷は諸説ありますが、受験や就職、出産といった人生の節目に一代様を頼り、初詣には家族の干支をめぐることも多いのだとか。新たな一年を健やかに過ごせるよう、自身の干支である守本尊のもとへお参りしてみませんか。

天文元年から続く津軽領内の諸宗筆頭

卯年のシンボルと東北随一の美塔

- 金剛山 光明寺 最勝院(さいしょういん)

- 住所:青森県弘前市大字銅屋町63

- TEL:0172-34-1123

- 開門時間:9:00~16:30(夏季6:00~17:00、冬季7:00~16:30)

※授与所は開門時間に準じる

※12月31日は常時開門、除夜の鐘あり。1月1日~3日は~22:00、4日~7日は~18:00

重要文化財に指定される本殿と唐門

戌年・亥年にちなんだ“わんことうりぼう”

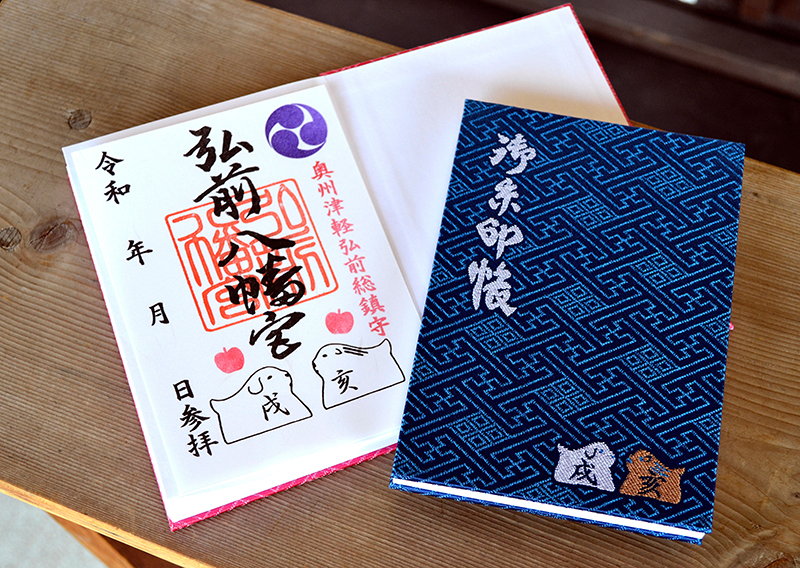

慶長17年、今から400年以上前に旧岩木町より現在地へ鎮座。津軽藩の二代藩主・信牧公が、高岡城(現弘前城)完成の翌年に鬼門の押さえとして遷座したと伝えられ、津軽藩の総鎮守として藩はもとより津軽地方全域から「お八幡様」と尊ばれてきました。弘前市の市街地には重要文化財が多く、同社の「本殿」と「唐門」も桃山時代の様式を伝える代表的な神社建築として、昭和11年に国宝に指定された後に現行の制度で国指定重要文化財に。その特徴は屋根の部分にあり、軒の唐破風(からはふ)や美しい四隅の反りなどから、当時の巧みな建築手法がうかがえます。

御祭神である八幡大神は除厄開運の神・本田別命(ほんだわけのみこと)。安全育児の守護神・息長足姫命(おきながらたらしひめのみこと)、交通安全の守護神・比売大神(ひめおおかみ)と奉られています。「戌年」と「亥年」の一代様ということもあって、戌の日には安産祈願に訪れる参拝者が。境内では、長い間同社を守ってきた第二鳥居を解体した際の木材で作られた「はちまんわんこ」と「はちまんうりぼう」が参拝客を迎えてくれます。御朱印帳やお守りなどのデザインにも使用され、今年6月に商標登録されて以降、神社と参拝者を結ぶキャラクターとして少しずつ定着しているそうです。

- 弘前八幡宮(ひろさきはちまんぐう)

- 住所:青森県弘前市大字八幡町1-1-1

- TEL:0172-32-8719

- 開所時間:社務所8:00〜16:30

※12月31日8:00〜17:00 22:00〜翌3:00、1月1日〜5日8:00〜17:00

津軽藩主が平安と安定を祈願し建立

信仰を集める丑年・寅年の守本尊

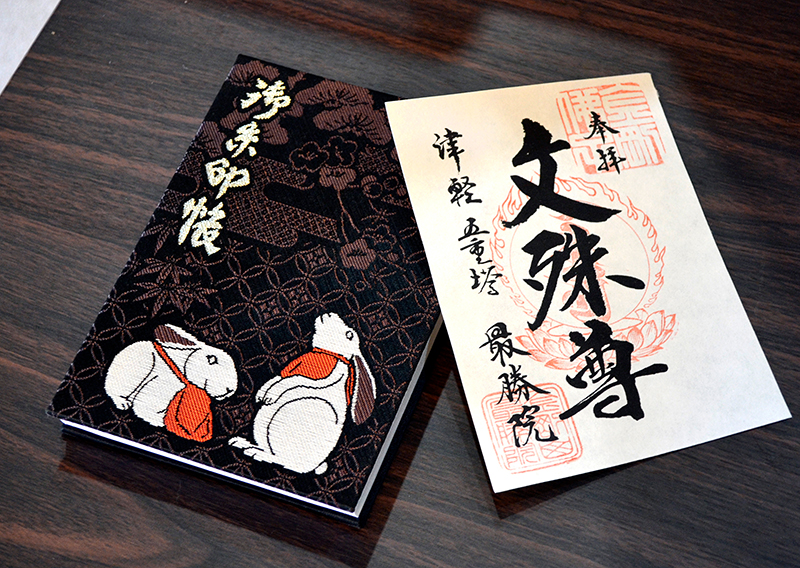

寛永6年建立、岩木山の麓に構える寺院。津軽三十三観音霊場第三番、津軽八十八カ所霊場第六十六番そして津軽弘法大師大使霊場第九番として、県内のみならず県外から参拝者が訪れています。丑年と寅年の守本尊として信仰を集めていることから、現住職が今から20年ほど前に干支にちなんだ2体の像を境内へ。より広く周知されるようになりました。津軽藩主の継承を巡る争乱が発生した後に、家内の平安と領内の安定を祈念した津軽藩の二代藩主・信牧公が、虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)の来臨を願い、真言密教の求聞持法を修して求聞持堂を建立しました。明治9年の怪火によって境内一帯は焼失してしまったものの、橋雲寺衆徒の南光院齊藤法善が再興して今に至るといいます。

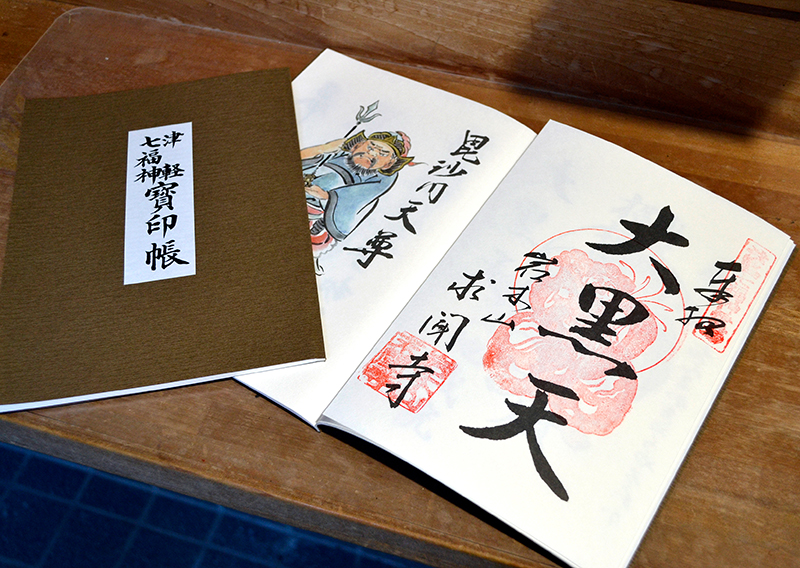

境内には、三体の観音菩薩立像を祀る「観音堂」や明治時代から奉納され続ける絵馬が壁面を埋め尽くす「絵馬堂」など、見どころがたくさん。青森県内最大級の釣鐘がある「鐘撞堂」では、参拝客も釣鐘を撞くことができます。諸願成就の祈願を受けられる本堂には、津軽七福神霊場の大黒天奉安所として大黒天の木像が。市街地からは少し離れていますが、日々の喧騒を忘れて穏やかな気持ちで参拝することができます。

- 求聞寺(ぐもんじ)

- 住所:青森県弘前市大字百沢字寺沢29

- TEL:0172-83-2373

- 開所時間:授与所9:00〜16:00

※12月31日9:00〜18:00 24:00頃〜、1月1日・2日・3日6:00頃〜16:00

弘前を中心とする津軽エリアで暮らす人々は、「自身の一代様がどこか答えられる方が多い」と弘前八幡宮の小野さん。文化そして風習として紡がれてきた津軽の一代様は、これからも参拝者の心の拠り所になるのでしょう。神社に参拝して御神徳をお頒かちいただいたり、寺院に祀られている守本尊に敬意を払うことは、自身を見つめる良い機会になります。2025年の年始めは、神社仏閣をじっくりめぐってみてはいかがでしょうか。

※営業時間や定休日などは、2024年12月時点の情報です。紹介施設の都合により、変更になる場合があります。

記事作成:あきたタウン情報